いよいよ文化の祭典でもあるオリンピック・パラリンピックの年を迎えた。文化プログラムもまさしくこれからが本番だ。私はエンブレム選考にはじまり、マスコット、聖火トーチ、メダルデザインと文化的な立場から関わってきた。世界に誇れる素晴らしいデザインができたと思う。

藝大の学長をつとめていた時から、組織委員会、東京都の文化プログラム構想に関わってきた。そういう意味でも、本日旗振り役を担う3者が一堂に会し、素晴らしいゲストと共に、キックオフを宣言できることは実に感慨深い。いちアーティストとして感慨深く、感動している。

「文化っておもしろいよね」といってもらうチャンスを作りたい。文化プログラムの面白さを発信したい。

政府としては「日本博」を盛り上げ、2025大阪万博までつなげ、日本文化のすばらしさを世界に知ってもらう機会にしたい。若いアーティストにも参加してもらっている。文化プログラムを展開することで、未来へつながる文化レガシーを創出し、新たな歴史をつくりたい。

「文化庁における文化プログラム推進に向けた主な取り組みについて」

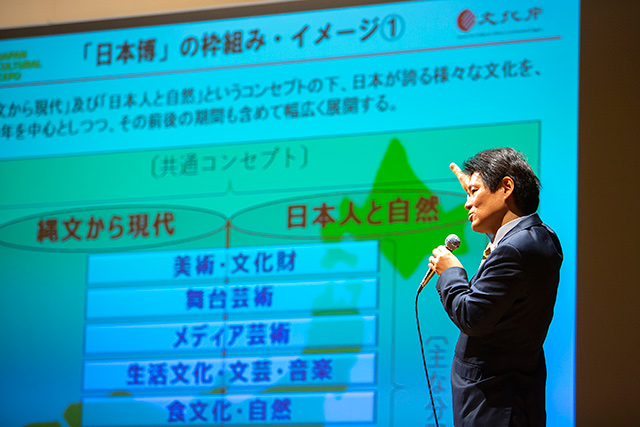

2012年ロンドン大会における文化プログラムの成功、キーになったのは様々な関係機関の連携による展開であった。それを参考に日本の文化プログラムを作り上げた。文化庁をはじめとした政府としては大きく二つの枠組みがある。

まず、2020年大会を契機に、日本文化の魅力発信とレガシー創出に資する取組を「beyond2020」として認証。そして文化プログラムの中核的な位置づけとしている「日本博」の開催。日本博は総合テーマ「日本人と自然」の下、「縄文から現代」のもとに8つの主な分野で発信していく。縄文土器、刀剣などの展覧会を実施。特に親と子のギャラリー「日本のよろい!」は、非常に訪日外国人に人気であった。今後、アニメ・漫画分野にも力を入れていく。

また、国立公園についての展示を国立科学博物館で実施。環境省と連携し、実際に行ってみたくなる展示を目指し、インバウンドの拡充を狙う。アイヌ・沖縄文化といった多文化共生にも力を入れる。ぜひ今後に期待いただきたい。

3月14日にオープニングセレモニーを実施。(※新型コロナウィルスの影感染拡大を防止する等の理由により中止)

企画財務局アクション&レガシー部アクション&レガシー課担当課長(文化担当)

「東京2020NIPPON フェスティバルについて」

聖火リレーのはじまりと共に、各所連携し文化芸術の力を国内外に発信するイベントを全国的に実施する。組織委員会としては4つのプログラムを実施。また、他機関との共催事業を45事業程度実施。キャッチフレーズ・ロゴを作成した。ロゴデザインは、オリンピックエンブレムの制作者である野老朝雄さんの作品。多様性の調和・新しい展開の意味を込めている。

主催である4つのプログラムは、まず4月18日の歌舞伎とオペラを融合させた「光の王」を皮切りにスタート。本件のチケットの抽選販売を24日まで受付中。共催の事業は27件まで公表中。今後随時発表していく。

「Tokyo Tokyo FESTIVAL」

TTFは多彩なプログラムを実施。象徴するイベントとして、全国2436件から選ばれた13件の企画「スペシャル13」を展開。4月から本格的に実施。

~Light and Sound Installation “Coded Field”~の映像を紹介。

芝増上寺で実施したイベント。クリエイター集団・ライゾマティクス演出。参加者はバルーン型デバイスをもってパフォーマンスを見学し、参加者もパフォーマンスの一部となるようなイベントとなった。今後は、シークレット企画を、3月4日のイベントで発表する。(※新型コロナウィルスの影響を鑑み、当該イベントは中止予定(R2.2.25現在))

文化に触れた時の感動が、一人一人のレガシーになることを願っている。

「スペシャルゲストと日本文化の魅力を語る」

宮田― 秋元さんとは東京藝術大学時代から付き合いだ。杏さんははじめてお目にかかる。歴史が大好きで、いわゆる歴女と聞いた。歴史に興味をもつきっかけは何だったのか?

杏― 日本の歴史に興味をもち、幕末にはまったのがきっかけである。特に佐幕派の歴史。幕末は、風景写真をふくめ、色々な写真が残っており、物理的な距離を感じるのが魅力。さらに歴史小説やマンガを読むようになったり、色んな史跡を巡ったりすることで、どんどん好きになり、一ファンとして歴史を楽しんでいる。自分の中のどこかがつながっていると感じ、ワクワクする。

宮田― 杏さんがそういうお話をしてくれると文化人として、身近に感じてうれしい。歴史はハードルが高そう、と思われている。

秋元― 先ほど杏さんから聞いたが、歴史の登場人物では特に、永倉新八が好きだとか。

宮田― 秋元さん、歴史にすっと入れるようなヒントなどあるか。

秋元― 我々が時間軸の中で伝えてきたものが歴史といっても良いのでは。人物を通して歴史を知るのは分かりやすい入口。

杏― 幕末に活躍した人々はみんな若い。私は満年齢でいうと近藤勇の享年と同じ。それを思うと、頑張らなくては、と思う。いろんな歴史上の人物の亡くなられた年を知ると、一瞬一瞬を生きる大切さを学ぶ。

宮田― 女優さんだから、登場人物になりきれたり、追体験できたりするのか?

杏― 史実でも、創作小説でも、登場人物に体を貸すような気持ち。その人と仲良くなる気がしている。

秋元― ものを作る感覚に近い。宮田長官も共感するところがあるのでは。

宮田― イルカが好きなので、見ると形にしたくなる。

宮田― 杏さんは世界遺産のナレーションをしていらっしゃる。おすすめのところを紹介してほしい。

杏― つい昨年、世界遺産に登録された百舌古市古墳群。番組でもロケに行き、空撮から、普段入れないところまで見学することができた。人の手で作ったというのを肌で感じた。また何の目的で作られたのかわからないまま残っているものもあり、タイムカプセルのようなメッセージ性にロマンを感じた。

宮田― 百舌古市古墳群はすぐ隣に民家がある。そういったものを残す日本人力は素晴らしいと感じる。

秋元― 杏さんは個人的にも文化遺跡にいく?

杏― 地方にいくと、博物館などめぐることがある。

秋元― どんな楽しみ方をする?

杏― パンフレット・図録・目録を貰い、鉛筆を借りて、心に引っかかったものにチェックする。その中で、何が良かったのか自分の中で考える。また、目録の10P以内で好きなものを探したり、自分の中でキャッチボールみたいなことをしている。

秋元― 非常に良いやり方。私の書籍でも述べたが、漠然と見るのではなく、あえて言葉にすることで自分のものにしていくことが良い。

宮田― 杏さんは寺社仏閣に対しても造詣が深いとか。最近の中ではどんなものに興味があるか。

杏― 天草の潜伏キリシタン関係に興味を持っている。特に野崎島の野首教会。ほぼ無人島だけれども宿泊ができると聞いた。テレビも何もない場所で、そこで見る景色、昔の人が作ったそのままに触れられる、入り込んでいける場所だと思う。

秋元― 日本の文化遺産の中でも、新しく認定されたとこはレアである。かえって面白いのでは。

宮田― 杏さん、他に行ってみたいところはあるか。杏さんの発信力で地方創生にも役立つかも。

杏― 奄美に興味がある。世界遺産登録される前に、一度行ってみたい。奄美の歴史のみならず、食・アートにも興味がある。

宮田― 杏さんには冒険家みたいな気持ちが潜んでいるのかも。

秋元― 好奇心は新しいものに触れるきっかけ。好奇心を持つことは大事なこと。杏さんの発信で多くの人が好奇心をもってくれればうれしい。

杏― 直島にも行ってみたい。立ち上げにかかわった秋元さんのガイドで。

秋元― 瀬戸内は、他にも10数島が芸術の島になっている。地元のおじいちゃんおばあちゃんたちが芸術を語るのが魅力。アート展覧会といっても、理屈っぽく作ってない。

宮田― 杏さんはマルチに活躍しているが、その中でも文化に親しんでいるという気持ちになることは?

杏― 「文化」というと壮大なものに感じるが、実際は肌で感じるもの。仲良くなる、親しくなるものだと思う。今の仕事にもリンクしているのは感じている。

宮田― 生活にしみこんでいるということだろう。

杏― 今の仕事をしていなかったとしても、みんな文化芸術が身近に感じることができ、つながっていかせるような気がしている。

秋元― それは文化プログラムの大きなテーマでもあるのでは。自分の暮らしの延長として文化を楽しむのを延長にしてほしい。

杏― ネットや本等で色んな経験を知ることはできるが、実際の経験・見た時の感動に勝ることは無い。

秋元― 自分に引き付けて考えることは大事。

宮田― 文化芸術は高邁なものではない。きれいだとおもったらみんな芸術家。芸術家との違いは、生業にしているか否か。さて、2020年から、大阪万博までの2025まで日本文化のすばらしさを日本全国に広めるヒントを一言ずついただきたい。

秋元― 好奇心を持つ。自分のこととして、文化プログラムに一個ぐらい参加してみる。

杏― 実際にいくことで新たな出会いもあるかも。自分の予想していたものと違っても、その変化を楽しむ気持ちをもってほしい。実際に触れてみないとわからない。紙の媒体をみたり、実際に行ってみたり。義務と感じず、どんどん文化に触れて、楽しいことを探して共有して、お互いの価値観の違いも楽しめたらと思う。これから2020という大きな波がくる。良いチャンスがある。沢山の発見・ヒントが転がっている一年になると思う。みんなで楽しんでいけたらと思う。

宮田― 見るだけでなく、参加していただきたい。身近なものになったら人に伝えることができる。私たちは文化の伝道者でありたいと思う。

杏― それが未来につながっていくということ。

| モデレータ | 坪田 知広氏(文化庁参事官) |

| パネリスト |

古坂大魔王氏(芸人・文部科学省CCC大使) 中川 翔子氏(歌手・タレント) 秋元 雄史氏(東京藝術大学大学美術館館長) |

坪田ー 古坂さんは、私はボキャブラ天国の時代からみている。あの番組で、言葉って文化だなと思った。

古坂ー ダジャレは、のちに有名になった日本のラッパーの礎になっていることもあるようだ。

坪田ー 文化プログラムでは日本の若者にも色々なカルチャー・魅力を知ってほしい。食わず嫌い、入口を探せないこともあるのでは。自分事で教えてほしい。

中川ー インターネットのおかげで、サブカルチャーが国境を越えて愛されている。私は生きていることが楽しい時代。子どものころからマンガで漢字を覚えたり、アニメソングを好きになったり。文化のおかげで夢をつないでくれたと思う。世界中のどこに行っても、ポケモンなどですぐに盛り上がれる。「好き」という気持ちで世界の人とつながることができる。日本は素晴らしい文化を創り出してきたと思う。もともとある文化も素晴らしいが、アニメ文化の盛り上がりを創り出してきたレジェンドを表彰してほしい。

オリンピックマスコットの選考委員会に参加させていただいた。候補にあがったキャラクターには日本人しか引けない線、引き付けるパワーがあると感じた。最終的には子供たちの投票で選ばれたが、その力が反映されたマスコットではと感じている。

坪田ー ピコ太郎の発信力はすごかった。SNSの力。日本の若者にどうアプローチすると効果的か。

古坂ー ピコ太郎はとんでもなかったと思う。ウガンダに行ったこともあった。2週間という短期間で爆発的に拡散された。SNSの力はすごいが、ちゃんと発信すれば、いいものは届くということだと思う。SNSは、みんながテレパシーを持っているのと同じこと。ピコ太郎は、ジャスティン・ビーバーというすごいテレパシーに引っかかってくれた。まずピコ太郎の曲を、スクーター・ブラウンさんというプロデューサーが面白がってくれたしてくれたことがきっかけ。この曲はバージョン30ぐらいで、試行錯誤繰り返していた。インターネットのなかは匿名、という考えはふるい。実生活と同じ。トライアンドエラーを許容できる世の中になれば。

秋元ー 古坂さん、中川さんは新しい今のメディアの有用性を良くご存知。その中で時代を作っている。体制側の評価ではなく、今の文化を私たちのような文化だ、と言う側が評価していくことが大事。

中川ー 今の文化を再評価したり、創り上げた功績のあるかたを表彰することで、今の日本文化の価値を守っていただきたい。

秋元ー アメリカの方から、今回の文化プログラムでは、今まで日本の文化だといってこなかった「新しいもの」をどれぐらい取り入れているのか、聞かれた。オリンピック・パラリンピックをとおして認知されていくこと、新たな魅力を発信していくことの重要性を感じた。

古坂ー 松竹の方から、文化文明が残っていくことで大事なことは空気を察し、変化することだというお話を聞いた。動物の中で「強い」とは環境適応力あること。その意味で、日本の文化は本来強いのでは。しかし日本は謙虚が自虐になってしまうことがある。発信するときに新しい方法をとることが必要なのでは。

秋元ー ボキャブラ天国は、即時に創作するという意味で俳句に似ていた。マンガは浮世絵の表現に共通するものがある。今のものと歴史を、若者に関連付けて知ってもらうことが大事。文化は二つの軸がある。新しい文化を表現するという側面と、時間軸の中でみる伝統芸能の二つ。両方が交錯するところが文化の面白さ。どれだけ幅広く古いもの、新しいものも同時に語っていけるか。若い人にどれだけ興味を持ってもらえるか。

中川ー 刀剣やお酒の擬人化を最初見た時は驚いたが、今は2.5次元として多くの人に人気。それをきっかけに刀剣の世界に興味を持つ人も多く、ひとつの「好き」が色々な世界につながっている。

秋元ー 国立博物館の刀コーナーで、若い人と年配の人が一緒にいるようになった。こういうことが広がっていけば。

坪田ー オリンピック・パラリンピックの取組でも、伝統とテクノロジーを組み合わせるなど、見せ方を変えて魅力に気づいてもらうことをやっている。最近はお城に泊まったりするなど、体験プログラムも増えている。世界中で求めていることにこたえていかないと。

中川ー 日本の文化は柔軟になってきたと感じる。偉い人も変わってきた?

坪田ー アニメの評価も行政として変わってきた。我々自身が誇りを持たなければならない文化だと文化庁も思っている。

秋元ー 線で描写していく豊かさは日本ならでは。マンガのコマ割りに代表される、空間の処理能力、そしてそれを暗黙の了解としてすんなり受け入れることができる読者がいる。

中川ー ポケモンのアニメ原画を見る機会があった。ほとんどCGなのかと思っていたが、原画は鉛筆で描いていた。原画を何百枚、何千枚と描くが、好きという気持ちで出来上がっていると感じた。愛で作られている。作画スタッフのなかには海外の名前も増えてきた。日本のアニメを描きたいということで来ているひとも。人々の人生を変えている。

古坂ー ピコ太郎の言っていることは、ほとんど意味もなく、ポリシーも無い。けれど、意味がないからこそ、治安が良くない地域に流行った。シリアやコソボにも来てくださいと言われた。「愛」「ファミリー」というと文化によって意味合いが違ってくることもあるが、しょうもない曲なら誰でも笑いあえる。笑ってくれることで1分ぐらい世界平和に貢献したかな、とピコ太郎と話している。文化・芸術は人間が生きる上ではある意味余計なもの。東日本大震災のときなど、お笑い芸人には出番がなかなか無かった。しかし、余計な「余白」ともいえるものがないと「人間」として生きていけない。ピコ太郎も余白を沢山つくったことで受け入れられた。

秋元ー 現代アートが出発したのは第二次世界大戦直後。人間が戦闘状態、破壊で精神的に追い詰められた時代にできた。「ナンセンス」から発したもの。「なんちゃって」が意外と人を救う。

中川ー インターネットの良い使い方、はちょっと癒されることだと思う。

秋元ー 本当に「意味ないもの」をつくるのは、意外と難しいこと。

古坂ー ゴミにしないためには、熱量がいる。熱が無いと生ゴミになる。

秋元ー 文化は本来的に内側に閉じるものだが、超えていく側面もある。弱者、社会的に弱い人が作り出していく新しい文化は、保守的な文化を超えていく。具体的には、「お笑い」はそんなに満ち足りたひとの話ではない。アニメとか、最初は周縁にあったからこそ、今の現状ができたのでは。中心ではなく、端にいる方が面白いし、さらに周縁から生まれたものが中心にいくのが面白い。

古坂ー 差別、差が無いと生まれない文化も多い。

中川ー インターネットができてから、いいものは誰かが拾い上げてくれる。この20年ぐらいが一番盛り上がっているのでは。今までの土壌が変わったと感じる。

秋元ー お二人がやっていることは新しい表現なのでは。

古坂ー 周縁にいたはずの人が中心でしゃべっていることが、オリンピック・パラリンピックの楽しさ、魅力では。

坪田ー ツールが変わってきたことが大きい。子どもが動画を上げたりする時代。

中川ー 昔の人にTwitterとかやってほしい。

坪田ー まだまだ、好きなものを好きと言えない人もいるのでは。伝統文化の良さにも気付いてほしい。そんな中、美術館・博物館の役割とは。

秋元ー 文化が持っている「深さ」もあるので、軽くすればいいという問題ではないが、間口は広げたい。既にポジションがあるものだけでなく、新しいものも美術館で扱うことが大事。文化は生きている。昔のように上意下達ではなく、誰でも発信できる世の中。マンガやSNSで関係性も変わっている。社会の変化も、美術館に要素として入れないと。権威的にすごい、というのではなく、作品をみるプロセスそのものを楽しむ場が必要では。そして自由に発信する仕組みが必要。まだまだ届いていない。ただ良いものを見せるのではなく、アクセスしやすいようにしたい。

坪田ー 今、地下鉄の謎解きが流行っている。そういうもので美術館・博物館をまわってもらうとか。表彰するとか。

古坂ー ダリの画集をもっているが、それが面白い。シュールレアリズムを知った。浮世絵を知ったのは、マンガの元祖だといわれたから。人が集まっているところで大きい声を出した方がいい。YouTubeやアニメを積極的に利用したほうがいい。ベタな案と言われるが、そこに人がいるのであればやった方がいい。または違和感をぶつけるのも面白い。国立美術館にエヴァンゲリオンを飾るなどしては。

坪田ー 大英博物館でマンガの展覧会を実施したことも。評価されていた。

秋元ー 海外の有名美術館の方がラディカルに新しいことに挑戦している。

古坂ー 日本は自信がないのでは。失敗すると詰められるから。トライアンドエラーは大事。

中川ー 先日訪れた美術館の企画展で、ゴッホとゴーギャンを声優が演じた音声ガイドを聞いた。日本の美術館も冒険し始めていると感じる。最近油絵を始めたが、デジタルと違って油絵はずっと残るし、油絵はデジタルのように修正できる。形のあるものの大切さを改めて認識している人も多いのでは。

坪田ー 自分で実際やってみると難しさ・楽しさがわかる。例えば楽器一つだけでも、できるようになれば楽しい。

古坂ー そういうチャレンジをTwitterで言うと「暇だ」といわれる。

中川ー 暇こそ大事。人生は有限。

古坂ー 老人ホームに行くと、若い時の後悔をいう人が多い。時間を作って、自分なりに楽しくすることが大事だと感じる。

秋元ー ご年配の人で、吹っ切れた表現を始めている方がいる。自分が危機に瀕している状況を写真に撮っている人とか。これまで言えなかったダークな部分を吐き出している人とか。下手なアーティストよりも振り切り方がすごい。夏に東京藝術大学で展覧会をやるので見てほしい。周りを見ながら位置を考える時代から、やりたいことをやる人が増えている。そういう人を応援してほしい。

坪田ー お一人ずつ振り返りと、今後の活動について教えてほしい。

古坂ー 一日の終わりに、楽しかったなと思える活動、自分が楽しいと思える活動をしていきたい。今は「口だけ歌手選手権」をやっている。口だけしかうつさない新しい歌手。動画をふくめて、自分がやりたいと思えるものをつくるプラットフォームを探そうとしている。

中川ー 日本がたくさんの文化できらめいている。オリパラ、万博もある。素晴らしい文化がある。国民一人一人が好きなものを見つけることができる。オリンピック・パラリンピックが成功するとともに、SNSなどで発信することが文化を輝かせるのに必要。

聖火ランナーにもえらんでいただけたので頑張りたい。

秋元ー 私も聖火ランナーをする。古坂さんも。多様な才能をもたれていて、一つのジャンルにとどまらない。これが今の時代なのでは。名づけようもない、言葉を超える活動を面白がる時代。名づけようもない活動こそが文化の醍醐味。オリンピック・パラリンピックでスポーツと同様に文化がひろがり、自分のやりたいことをやれるハッピーな社会になればいい。

坪田ー 文化庁としても変わり始めている。人生の使い方を豊かにするためには、国民一人一人が文化を享受できること。文化庁の使命は重いと感じた。