<開催終了>【取材レポート】「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」が開催中。稀代のヒットメーカーが贈る「作り方を作る」という思想が生んだ方法論

国民的人気を博した幼児教育番組『ピタゴラスイッチ』、キャッチーなフレーズが印象的なTV-CM「ポリンキー」「バザールでござーる」「ドンタコス」、楽曲『だんご3兄弟』、プレイステーションソフト『I.Q Intelligent Qube』——。日本人にとっては非常になじみ深い、これらの多様なコンテンツを生み出したのが同一人物だと知ると、多くの人が驚くのではないでしょうか。

手掛けたのは佐藤雅彦さん。1990年代以降、時代を超えてメディアの世界を牽引し、親しみやすくも斬新なコンテンツを世に送り出していた表現者であり教育者です。

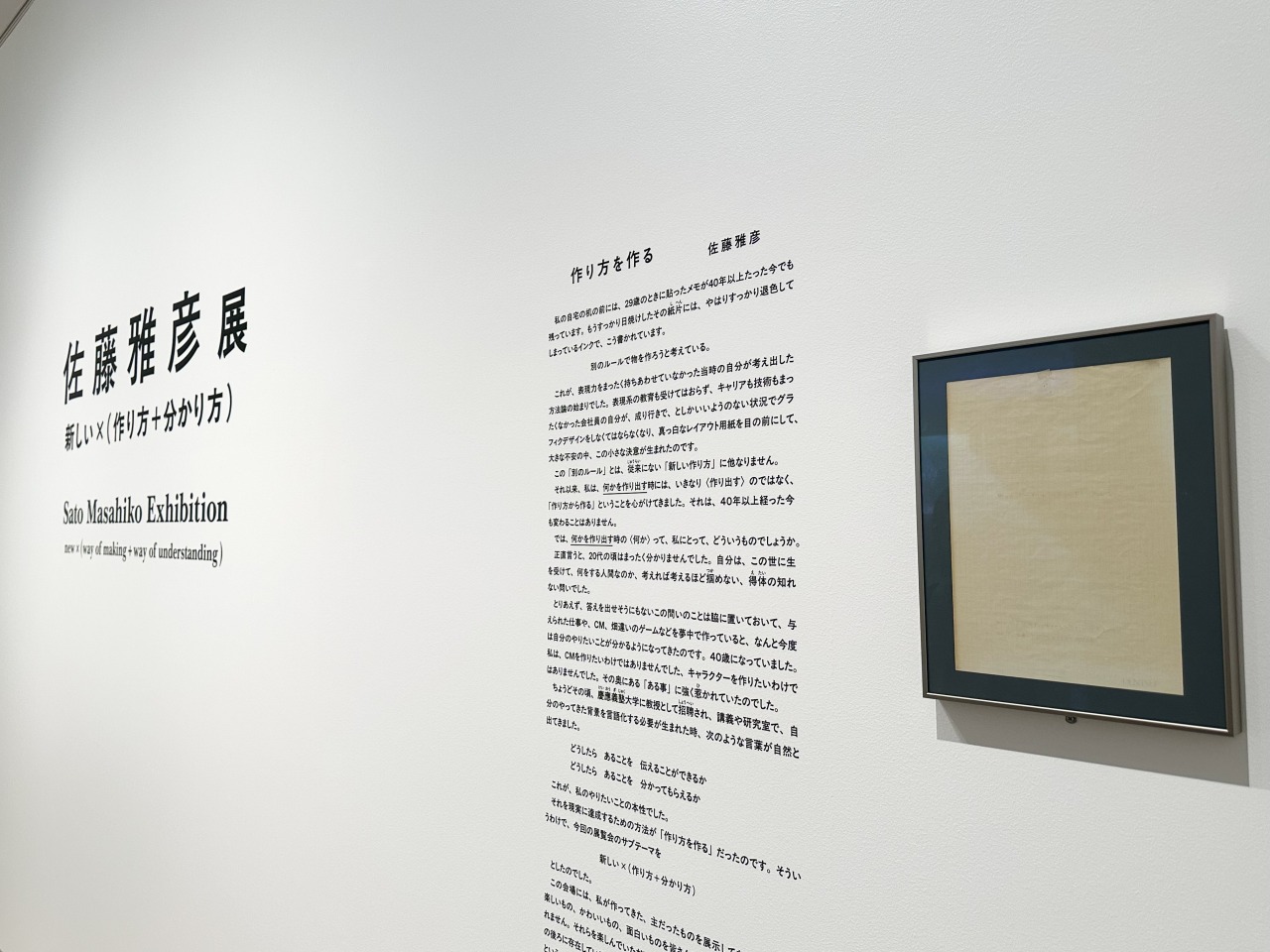

その40年にわたる表現活動を振り返る初の大規模個展「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」が横浜美術館で開幕しました。会期は2025年6月28日(土)から11月3日(月・祝)まで。

大ヒットメーカー佐藤雅彦、その創作物の「作り方」に焦点を当てる展覧会

先立って行われた記者発表会に登壇した本展企画者の松永真太郎さん(横浜美術館 学芸グループ長、主席学芸員)は、「本展は完全に佐藤雅彦ディレクションによる展覧会です。展示構成、出展内容、すべて佐藤先生によって手掛けられたといっても過言ではありません」と語ります。

企画がスタートした段階から、佐藤さんのキャリア、および多彩なジャンルにまたがる創作物を通じて、その根底にある思想、思考、アイデアといった表現者としての核たる部分を展覧会で表現したいと考えていたとのこと。

「ひたすら作品を見せるという普通の展覧会とは違います。佐藤先生にとって、作品は活動のゴールではありません。成果物としてもたらされるまでの活動のほうが、佐藤先生にとって圧倒的に重要なんです。それをどのように見せるかというのが、この展覧会の最終的な趣旨になりました」

実際に展覧会は、佐藤さんの次のようなメッセージから始まります。

|

何かを作り出そうとするとき、その手前で「別のルール」=従来にない「新しい作り方」を作ることから始め、与えられた仕事に向き合っていったという佐藤さん。何百という数のCMや畑違いのゲームなどを手掛けて40歳になった頃、自身が本当にやりたいのは、

「どうしたら あることを 伝えることができるか」

「どうしたら あることを 分かってもらえるか」

のたった二つに言語化できると気づいたといいます。

驚くことに、佐藤さんはもともと絵を描くことも、文章を読むことも、音楽も、さらにいえばキャラクターコンテンツすらも苦手であったといいます。

本展では、そんな苦手づくしであった佐藤さんが蓄積した、コンテンツを通じて世の中のさまざまな事象をいかに「分かるように伝える」かにとどまらず、新しい行動や思考へとうながす独創的な「コミュニケーションデザイン」の方法論の数々が、惜しげもなく紹介されています。

「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」——作り方の鉱脈を見つける重要性

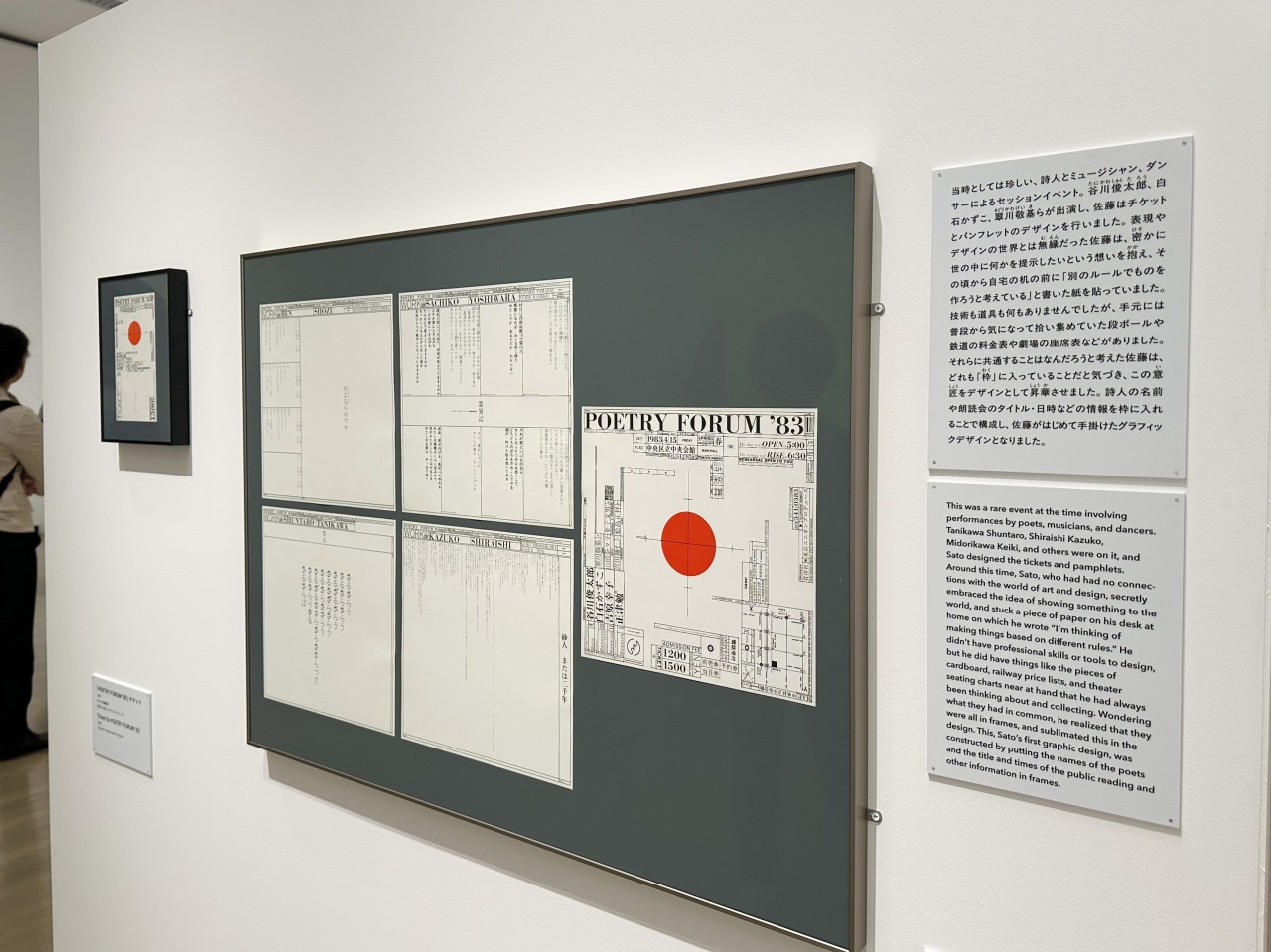

展示前半は、佐藤さんが1977年に東京大学教育学部を卒業し、電通(印刷管理部)に入社してから1990年代までの活動をたどります。第0章「方法論の萌芽」では、表現やデザインの世界と無縁だった佐藤さんの表現活動が、ポスターやDM、漫画、雑誌エディトリアルといったグラフィックデザインを個人的に手掛けたことから始まったことが語られます。

技術も道具もなく、手元にあったのは備品として配布された30cmの物差しと、普段からなぜか心惹かれていたという「印字情報」——段ボールに印字されていた商品情報の切れ端や、鉄道の料金表、劇場の座席表といった蒐集物だけ。蒐集物を並べてみて、初めていずれもが「枠」で構成されていることに気づき、それを自らのグラフィック表現の基本ルールにしたといいます。

教育への並々ならぬ熱意を持ちながら、構想していた教育方法が認められない現実に挫折し、何かを作り出すことで自分を立て直したいと考えていたという佐藤さん。「別のルールで物を作ろうと考えている。」という指針を掲げて間もなく、活動初期から方法論から考えることの重要性を認識し、実践する姿勢を貫いていることに驚かされます。

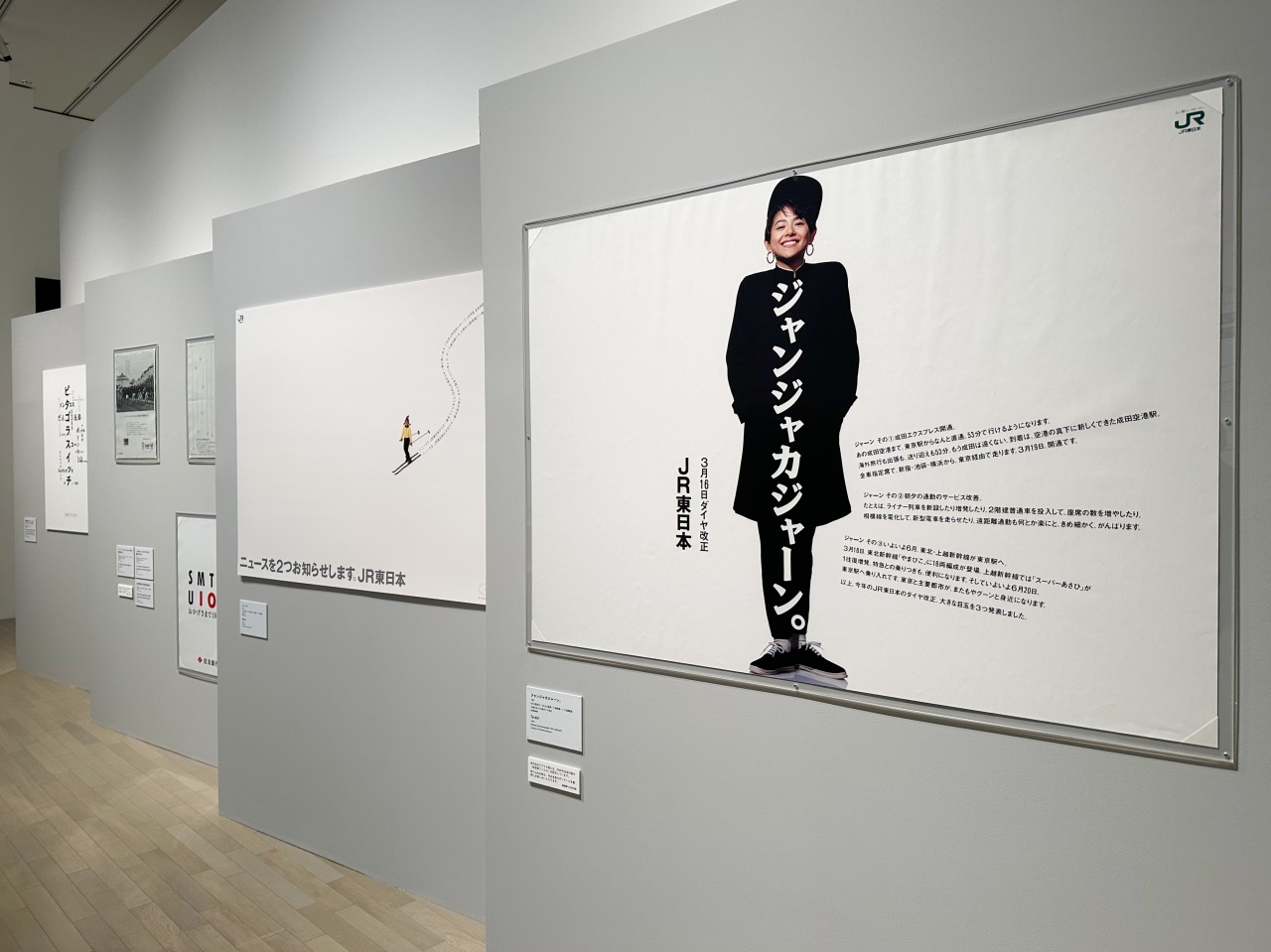

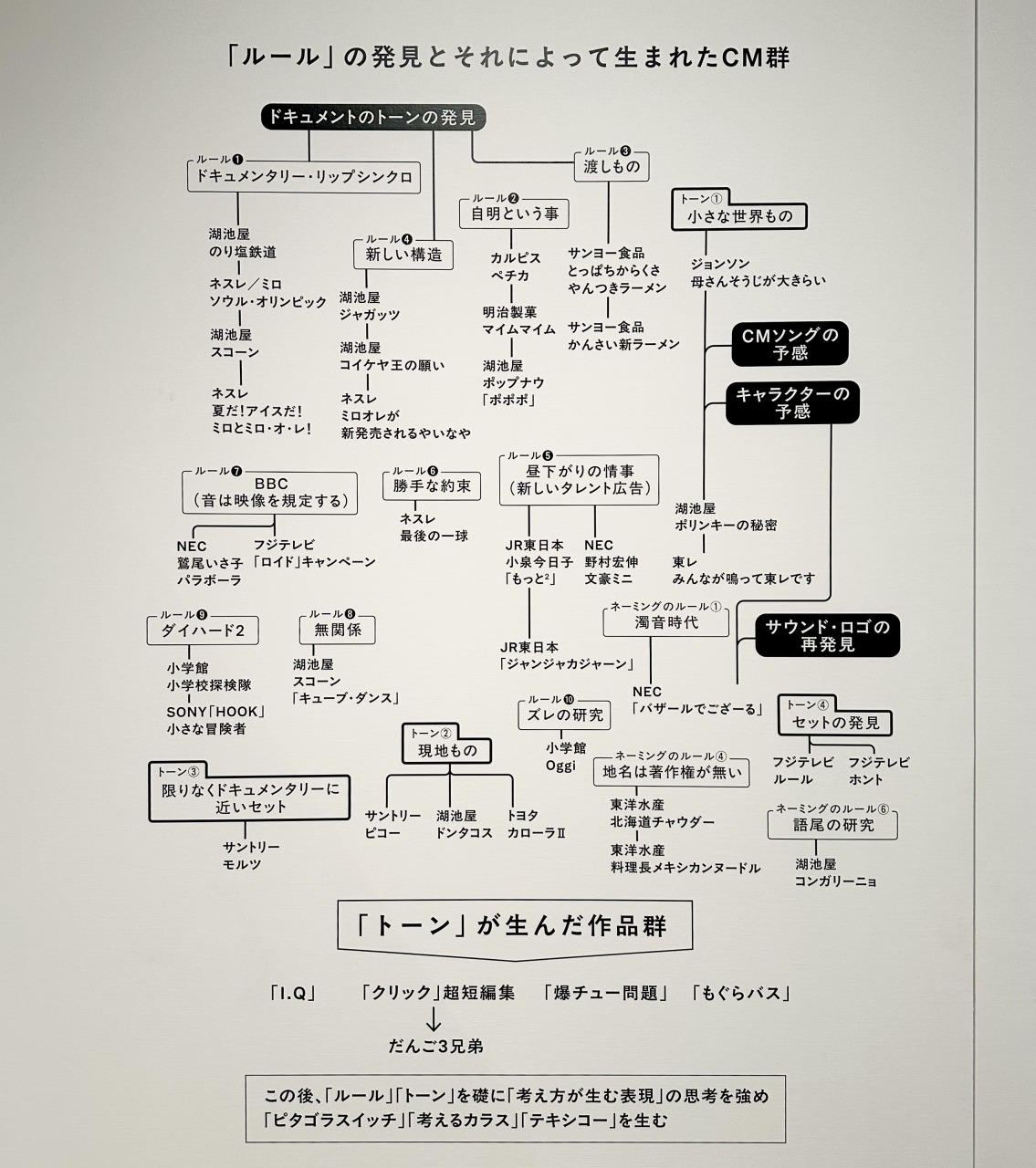

第1章「ルールの確立」では、1987年に電通クリエイティブ局に移籍し、CMプランナーとなってからのプロジェクトを通覧します。世界中の優れたCMを見ながら「なぜ面白いのか」「なぜ伝わるのか」を考え、共通する要素を探り出すことで方法論「ルール」の確立につなげていった佐藤さん。ここでは湖池屋、NEC、サントリー、JR東日本、トヨタなど、約70本に厳選した懐かしの名CM集と、CM制作の大前提になったというルール「音から作る」についての解説動画をシアターで上映しています。

[下]-バザールでござーる(NEC)、ともにアドミュージアム東京所蔵.jpg)

「音から作る」の事例の一つとして、映像では湖池屋「スコーン」のCMを挙げています。TV-CMの企画をする際は、映像のことは二の次で、人を惹きつけ振り返らせる力のある音、佐藤さんが言うところの「きてる音」を考えるといいます。同時に、その「きてる音」は広告の目的を果たすための音でなくてはなりません。そのため佐藤さんは企業名や商品名、商品特徴を絶対的な拠りどころとしており、結果として、

「♪スコーンスコーン湖池屋スコーン(×3)カリッとサクッとおいしいスコーン(×2)」

という、あの一度聞いたら忘れられないフレーズとメロディにたどり着いたとのこと。

第2章「ルールからトーンへ」では、視聴者の目と耳を惹きつける世界観の提示、そしてその世界観が生む個々の商品や企業が目指すべきブランドイメージの醸成、それらを同時に叶える方法論「トーン」について解説。

続く第3章「トーンがもたらした転機」では、トーンという方法論が導いた広告以外のアイデアの展開、電通退社後に手掛けたゲーム作品『I.Q Intelligent Qube』(1997)や、歌とアニメーションによる『だんご3兄弟』(1999)などについて触れています。特に『だんご3兄弟』の誕生のいきさつと、熱狂的ブームに巻き込まれた佐藤さんの困惑が、自身の言葉で明けすけに語られるシアター映像は必見です。

キャラクターを必要とする場面では、それが伝達に最も適しているとなれば、個人の好き嫌いを超えて起用し、方法論に従うことで今なお我々の記憶に残る作品を生み出す。「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」とは佐藤さんの信念から出た言葉ですが、記者発表会でも「方法論のすごさは、自分のセンスにはない、自分の発想を超えるものが出てくること」だと話し、「(作品の)裏には作り方が鉱脈のようにある」と力説。その重要性を本展で、特に学生や若い世代の来場者に知ってほしいと語りました。

研究生らとともに、表現は科学を交えた新しいステージへ

一度は背を向けた教育の道を再び歩み出し、1999年に慶應義塾大学環境情報学部教授で教鞭をとることになった佐藤さん。大学では、これまでの自身の表現活動で実践してきた表現方法論(どうしたら あることを 伝えることができるか)と教育方法論(どうしたら あることを 分かってもらえるか)の授業を立ち上げます。「compute=計算する」という言葉を研究室の指針とし、研究生らとともにコンピューターサイエンスや認知科学、計算幾何学などを交えた多様なアプローチで研究と演習を繰り返していきました。

展示後半の第4章「佐藤雅彦と佐藤雅彦研究室」では、佐藤研と、東京藝術大学の教授着任後に佐藤研OBで結成されたクリエイティヴグループ「ユーフラテス」を舞台にした「研究」を「表現」へ昇華するプロセスをテーマ別に紹介。「アルゴリズムが生む表現」「ロトスコープの再発見」「任意の点P」などの文言が並び、雰囲気はちょっとした科学館のようです。

たとえば、「ISSEY MIYAKE」の新ブランド「A-POC INSIDE」のプロモーション用に制作された短編映像は、「動きによる認知」の研究で得られた認知科学の知見を基盤にしたもの。

アリやメダカの動きをトレースしていれば、それがクリップであったとしてもアリやメダカに見える。つまり、動きによって「それが何であるか分かる」ということ。

「群化」と呼ばれる知覚現象により、ただ点が散らばっているに過ぎないものでも、動きを伴うとたちまち、あるまとまりをもった物体として認知されること。

こうした研究から生まれた表現が「A-POC INSIDE」の映像作品であり、ISSEY MIYAKEのショーに出演したモデルのウォークを基に、頭、肩、手足の関節などの動きに関する情報のみを抽出し、映像上で再現したものです。

服すらも捨象した、黒地に白い点や文字だけが浮かぶ構成。ブランドを立ち上げた三宅一生さんの思想の一環である身体性をテーマにしつつ、前提として受け取る側の能力に依存した、一方的に押し付けるだけではない映像作品のコミュニケーションの在り方を示した斬新な表現です。トップモデルのきびきびとした様子が不思議なほどはっきりと伝わるだけでなく、刻々と変化する点と点の結びの関係性が、「群化」を認知する鑑賞者の目を引きつけ続けるという効果も生んでいます。

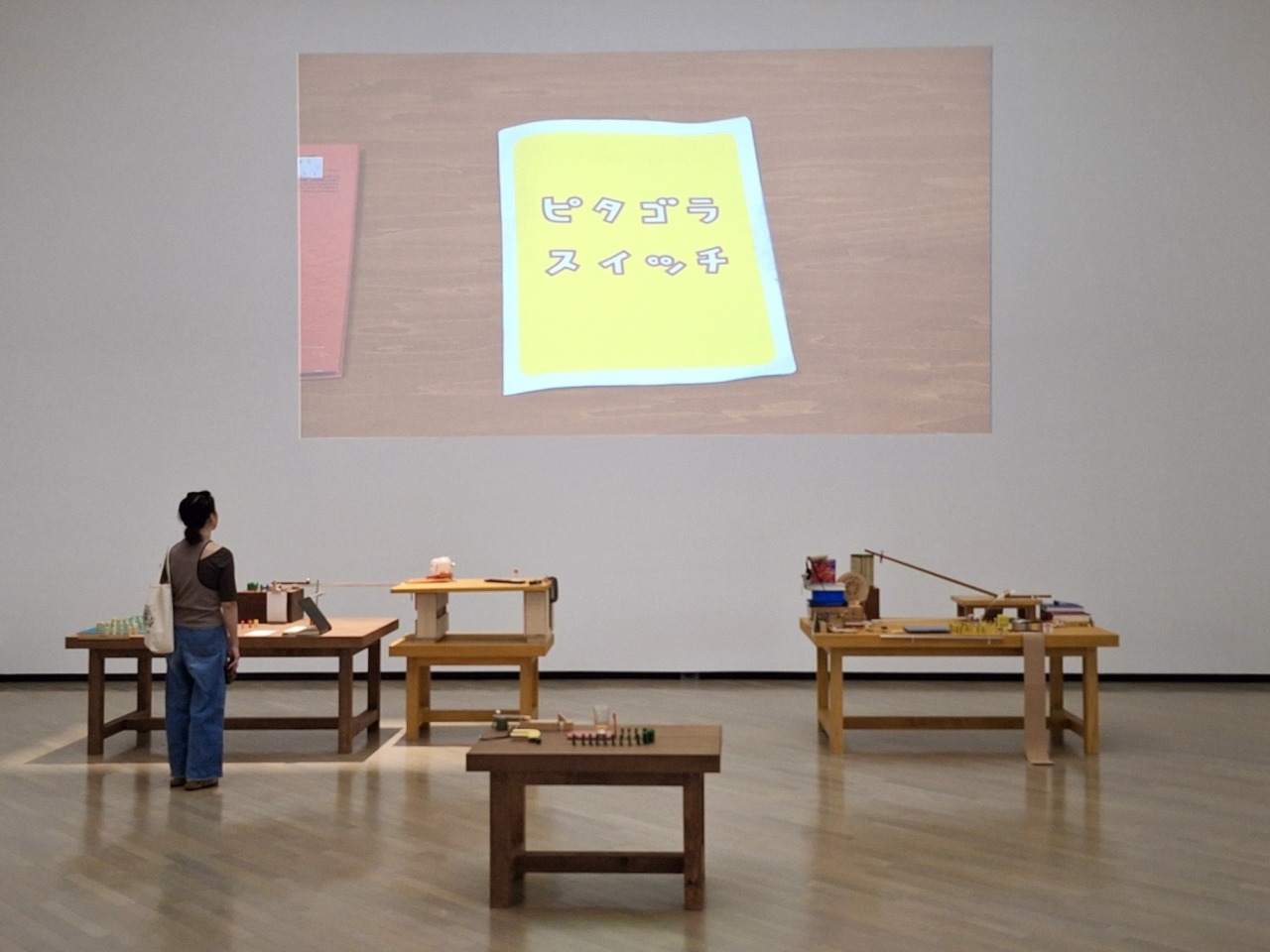

4台のピタゴラ装置が会場に!体験者に新たな感覚や気づきをもたらすインスタレーションも登場

佐藤さんの取り組みの中でもっとも有名なものの一つが、2002年より放映開始された、子供たちの「考え方」を育成する幼児教育番組『ピタゴラスイッチ』(NHK教育)です。

本作も佐藤研の研究と実践をベースにしたもので、会場では、いま見ている番組が何かを示す「ジングル」の機能をもった、番組の象徴である「ピタゴラ装置」の実物4台を特別展示。装置に使用され、そのトーン(雰囲気)を形作っている小物類も併置されており、そのほとんどは佐藤さんが1970年代から海外の雑貨店などから個人的な興味で蒐集してきたものだといいます。

また、展示室の外では、《計算の庭》や《指紋の池》といった大型のインスタレーション作品や、アートディレクターの中村至男さんとともに制作した「勝手に広告」のポスターなども紹介されています。

「僕はCMでも書籍でも、どうしたら視聴者や読者が新しい分かり方をするのか、ということを考えています。すごくお節介なことですが、『これが分かる』という喜びを与えたいんです」

《指紋の池》は、そうした佐藤さんの想いを感じられる作品の一つ。指紋認証センサーに指紋を読み取らせると、その指紋が池に見立てた液晶ディスプレイに現れ、魚のように泳ぎ出し、しばらくすると他人の指紋の群れに紛れていくというものです。しかし、時間をおいて再度指紋を読み取らせると、今度は指紋の群れの中から、自分の指紋がぴょんと飛び出すように帰ってきます。

指紋は二つとして同じものがないため,個人を識別、同定するための目印として、古くから個人認証や犯罪捜査などに用いられてきました。しかし私たちの多くは、自分しか持ち得ない、個性の最たるものであるところの指紋に対して、日常的に意識を向けることがありません。

「自分の指紋が魚のように動き出したときの気持ちって、皆さんがおそらく感じたことがないものだと思います。皆さんの指紋は銀行や警察であれば知っているかもしれませんが、(一番身近であるはずの)自分が一番知らない、無頓着なんです。ところが『指紋の池』を体験すると、自分の指紋を初めて愛おしいと思うんです。しばらくしてから再び指紋を読み取らせると、まるで学校から帰った時に子犬が駆け寄ってくるかのように、自分の指紋が返ってくる。こんなかわいいことはないですよね。そういう新しい表象、分かり方をみんなに与えたいと思っています」

「どうしたら あることを 伝えることができるか」「どうしたら あることを 分かってもらえるか」

その二つを叶えるための「作り方を作る」ことに活動時間の大半を割き、いかに確固たる成果を上げてきたのかを余すことなく伝える展覧会。簡単に真似できるものではありませんが、そこには発見と驚き、そして自身の枠を飛び越えた新しい表現に昇華する喜びが満ちていました。

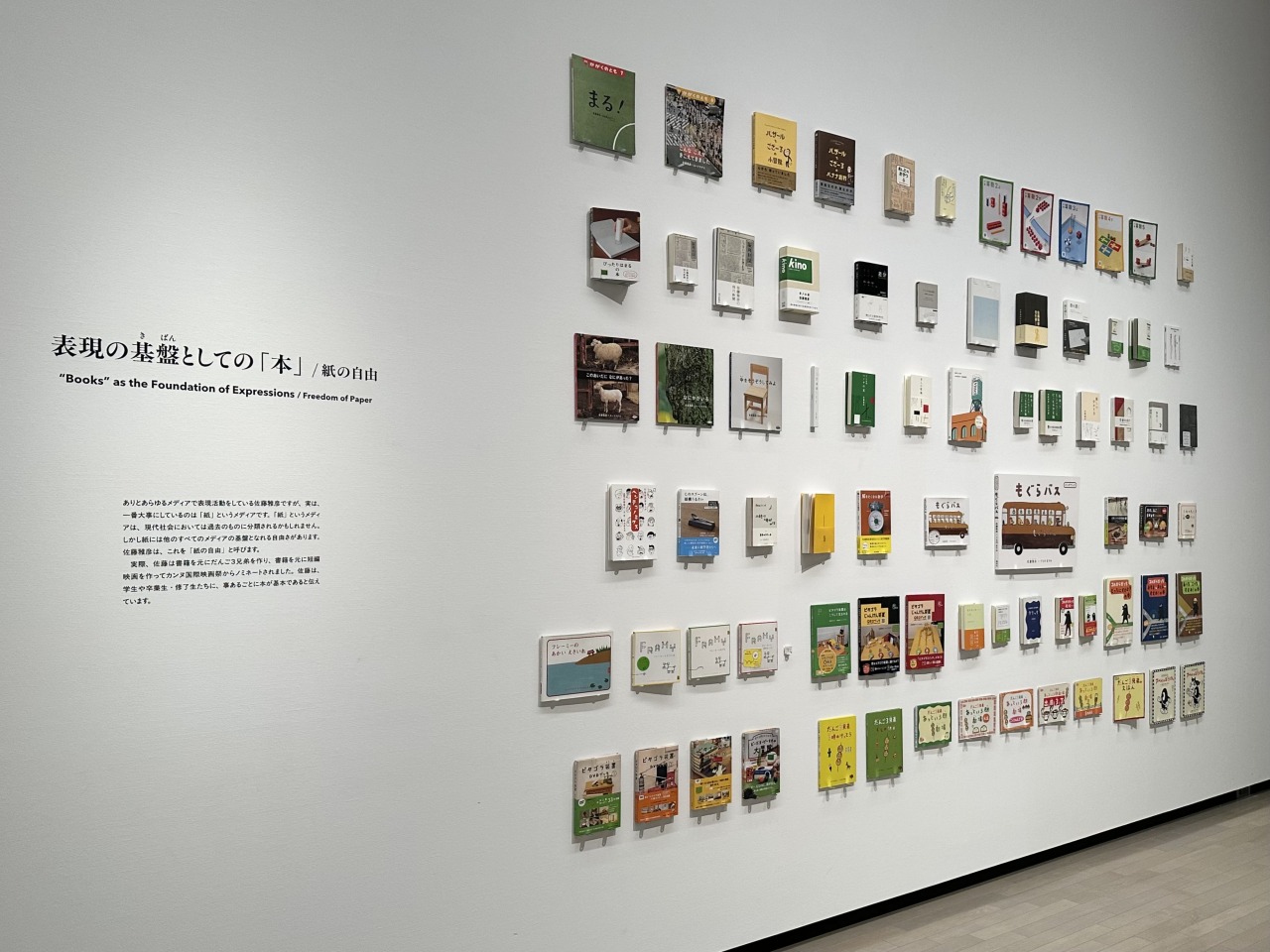

なお、本展では佐藤さんが「世界一面白い図録を作ろうと思ってみんなで頑張った」と語る図録も発売中。圧倒的な情報量で、本展で少しでも創作意欲を刺激された人であれば必読の書となっていますので、ぜひ忘れずにチェックしてください。

「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」の開催は2025年11月3日(月・祝)まで。

■「横浜美術館リニューアルオープン記念展 佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」概要

| 会場 | 横浜美術館 |

| 会期 | 2025年6月28日(土)〜11月3日(月・祝) |

| 開館時間 | 10時~18時(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 木曜日 |

| 観覧料(税込) | <日時指定券を要事前予約>

一般 2,000円、大学生 1,600円、中学・高校生 1,000円、小学生以下 無料 ※連日好評につき、鑑賞環境の確保のため7月12日(土)より日時指定券を導入しているとのこと。詳細は公式ページでご確認ください。 |

| 主催 | 横浜美術館、TOPICS |

| 展覧会公式ページ | https://yokohama.art.museum/exhibition/202506_satomasahiko/ |

※本記事の情報は報道内覧会時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。