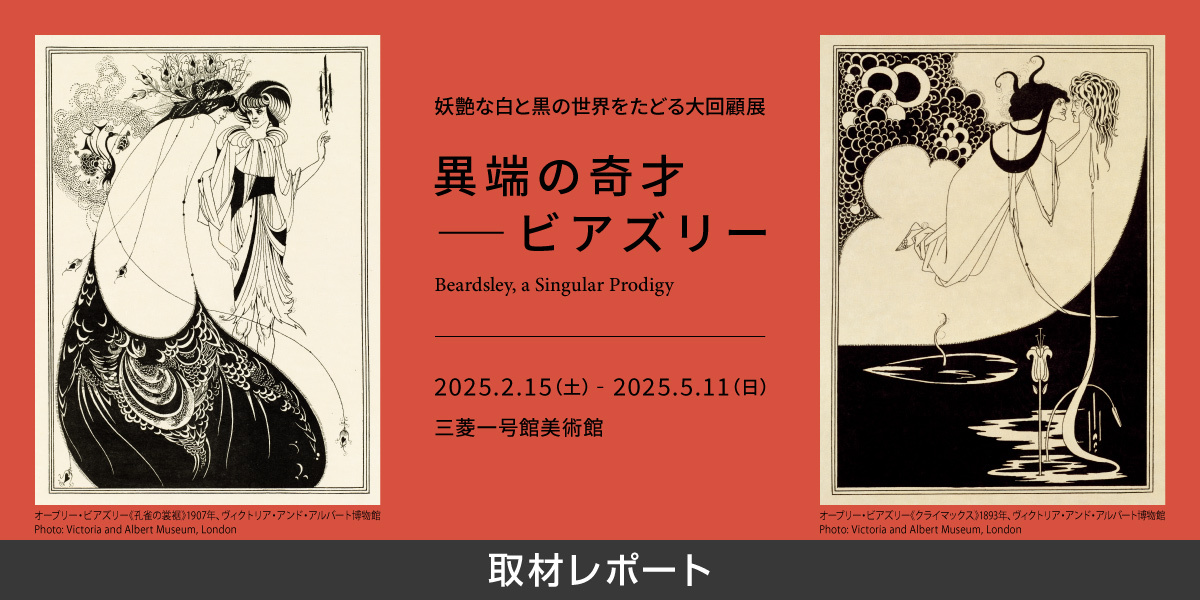

<開催終了>【取材レポート】「異端の奇才——ビアズリー」展が三菱一号館美術館で開幕。ろうそくの灯で生まれた、妖艶なる白と黒の世界をたどる回顧展

19世紀末の英国に彗星のごとく現れ、短命で散った唯美主義の挿絵画家、オーブリー・ビアズリーの回顧展「異端の奇才——ビアズリー」が、東京・丸の内の三菱一号館美術館で開幕しました。会期は2025年2月15日〜5月11日。

ヴィクトリア朝の英国で一大旋風を巻き起こしたビアズリーの画業を概覧

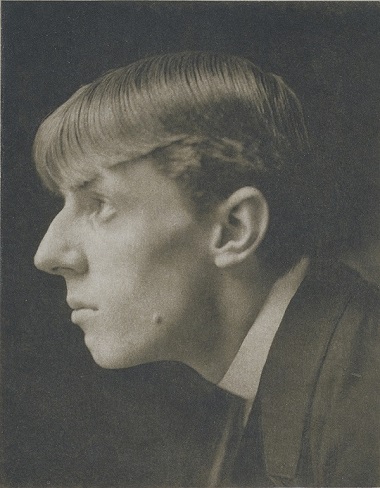

オーブリー・ビアズリー(1872-1898)は、イングランド南部にある海辺の街ブライトン出身。幼少期に肺結核と診断され、たびたび体調を崩しながらも絵や文学、演劇に親しむ学生生活を過ごします。16歳の頃、家計を支えるため美術学校に通う夢を諦め、家族の暮らすロンドンに移住。事務員として働くかたわら、夜間にはろうそくの灯りを頼りに、独学で素描制作に没頭するようになります。

1894年頃、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 Photo : Victoria and Albert Museum, London

そうした環境で生みだされた、大胆な白と黒の対比からなる色面や、ペンの精緻な線描による装飾的で洗練された画風は、トマス・マロリー編『アーサー王の死』(1893-94)や オスカー・ワイルド著の英訳版『サロメ』(1894)の挿絵で脚光を浴びました。肺結核の悪化により、1898年に25歳で他界。表舞台での活動期間は約5年半と短かったものの、残された作品は1,000点を超えます。因習にとらわれぬ、猥褻でグロテスクな要素を含むスキャンダラスな作品群は、ヴィクトリア朝の英国社会で一大旋風を巻き起こし、同時代のアール・ヌーヴォーや、のちのモダン美術に大きな影響をもたらしました。

本展は、世界有数のビアズリーコレクションを有するヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)の全面協力により実現したもの。初期からの希少な直筆の素描や挿絵、版画、彩色ポスターに加えて、同時代の絵画や調度など約220点を通してビアズリーの画業をたどる内容になっています。

ライン・ブロック印刷との出会いで確立されたビアズリー・スタイル

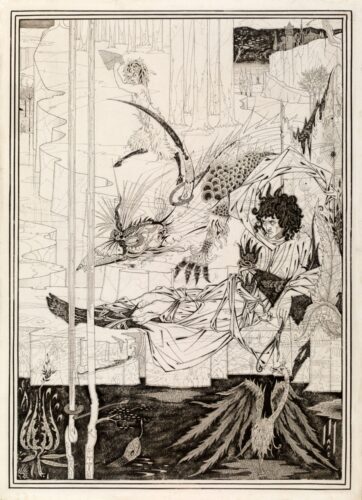

会場では時系列に沿って作品を展示しています。冒頭エリアでは、オペラの台本となったリヒャルト・ワーグナーの楽劇に登場する一場面を描いた初期の傑作《「ジークフリート」第2幕》(1892)が登場。

優美な描線による装飾的な画面、白と黒のコントラストなど、初期からすでにビアズリー的な表現技術が卓越していたことがわかります。毛髪、あるいは蜘蛛の糸のように細く微かな線が張り巡らされた画面の構成は、ロセッティの弟子で、ビアズリーの才能をいち早く見抜いた恩人でもあるラファエル前派の画家エドワード・バーン=ジョーンズの影響を受けたもの。この特徴は、翌年に制作されたトマス・マロリー編『アーサー王の死』1巻の口絵《アーサー王は、唸る怪獣に出会う》(1893)でも確認できます。

バーン=ジョーンズから助言を受け、ウェストミンスター美術学校にて人生一度きりの画家修業を数か月ほど経験したビアズリーは、1892年、懇意にしていた書店主フレデリック・エヴァンズのもとでビアズリーの素描を見た出版業者J. M. デントから『アーサー王の死』(1893-94)の挿絵一式を依頼されます。

19世紀英国では中世への関心の高まりとともに、アーサー王伝説が絶大な人気を博していました。デントは、「生活の中の美」を説いたウィリアム・モリスの印刷所ケルムスコット・プレスによる手刷りの豪華装幀本のように、アーサー王伝説を扱った挿絵入りの美しい書物を、当時新しく開発された写真製版によるライン・ブロック印刷で安価に出版しようとしていたのです。

ライン・ブロック印刷はハーフトーンが表現できず、白か黒かの単純な色調になりがちで、微細な描線も消えてしまいます。《アーサー王は、唸る怪獣に出会う》を描いた後でその特性に気づいたビアズリーは、弱点を逆手に取り、白と黒でより劇的に画面を分割し、選び抜いた線でモティーフの輪郭を明確にとらえる独自の画風を確立していくのでした。会場ではビアズリーの気づきを来館者が体感できるよう、本作の原画と完成した書面を併置しています。

本書の出版へ向けて、締め切りに追われながら下絵350点以上を制作する生活は心身を疲弊させたものの、ビアズリーはこの仕事をきっかけに専業画家として歩むことになります。

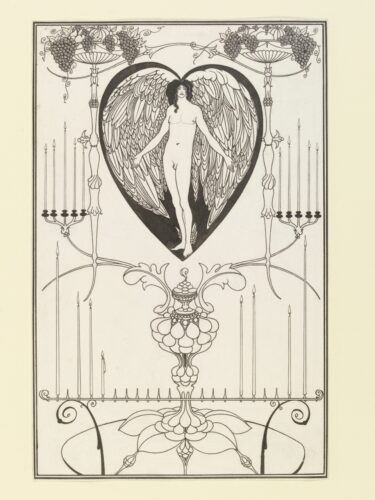

背徳の美――ビアズリーの最高傑作と名高い妖艶な『サロメ』の挿絵

ビアズリーの仕事でもっとも広く知られているのは、新約聖書に登場するヘロデ王の娘の物語をオスカー・ワイルド(1854-1900)が独自の解釈で戯曲化した『サロメ』の挿絵でしょう。1893年春、20歳のビアズリーは、先進的な美術雑誌『ステューディオ』の創刊号で大々的に取り上げられます。このとき掲載された、ワイルドの『サロメ』の一場面から着想を得た《おまえの口にくちづけしたよ、ヨカナーン》(1893)が出版業者J. レインの目に留まり、英訳版『サロメ』(1894)の挿絵画家に抜擢されました。(オリジナルはフランス語)

会場では、初版で掲載された13点の挿絵とともに、露骨な性的暗示などが理由で没となった挿絵や表紙案もあわせて紹介。英訳版の出版に向けては、《おまえの口にくちづけしたよ、ヨカナーン》を、構図はそのままで新たに《クライマックス》(1893)として描き直しています。ヨカナーン(洗礼者ヨハネ)の首を手に入れたサロメが歓喜に浸るクライマックスシーンを描いた本作では、複雑なモティーフや線が排除され、全体がすっきりと整えられており、ほんの数ヶ月でビアズリーの表現力、画面構成力が飛躍的に洗練されたこともうかがえます。

ひと際華やかな《孔雀の裳裾》(1893)は、サロメに孔雀の羽根をモティーフにした豪奢なマントを着せ、傲慢な王女の姿を示したとされる一作。本作以外にも頻繁に登場する孔雀模様は、唯美主義運動の全盛期に人気を博したアングロ=ジャパニーズ様式において、美の誇りを表すものとして多用されたモティーフです。ビアズリーの場合は、ジャポニスムの巨匠ジェームズ・ホイッスラーが自身のパトロンの邸宅で手掛けた、日本趣味豊かな室内装飾の傑作「孔雀の間」が由来。1891年にこれを見学したビアズリーが大変な感銘を受けたことが、画家を志すきっかけの一つになったとされています。

新約聖書でのサロメはただの無邪気な少女でしたが、ワイルドは戯曲の中でサロメを淫蕩で、男を惑わし破滅へと導くファム・ファタル(運命の女)のように描写するなど、物語にかなりの脚色を加えていました。しかし、ビアズリーは戯曲の内容をさらに倒錯させ、衣装やインテリアを出版当時に流行していたものにしたり、作中にはない化粧シーンを盛り込んだりと、あくまで自身の美を追求。さらには原作者ワイルドを愚弄するような人物像を挿絵に加えていたことに、ワイルドは不快感をあらわにし、のちにビアズリーの挿絵を「たちの悪い落書き」だと一蹴したこともありました。

ビアズリーが内なるイメージを自在に膨らませて描いた『サロメ』の世界は、美しくも忌まわしい、伝統的な性別観念から逸脱した両性具有的な登場人物たち。官能と死、暴力のイメージが支配する、不穏と退廃の色濃いものでした。ヴィクトリア朝時代の保守的な価値観にそぐわず物議を醸した一方で、規範に縛られた人々の美意識に避けがたい衝撃を与えました。

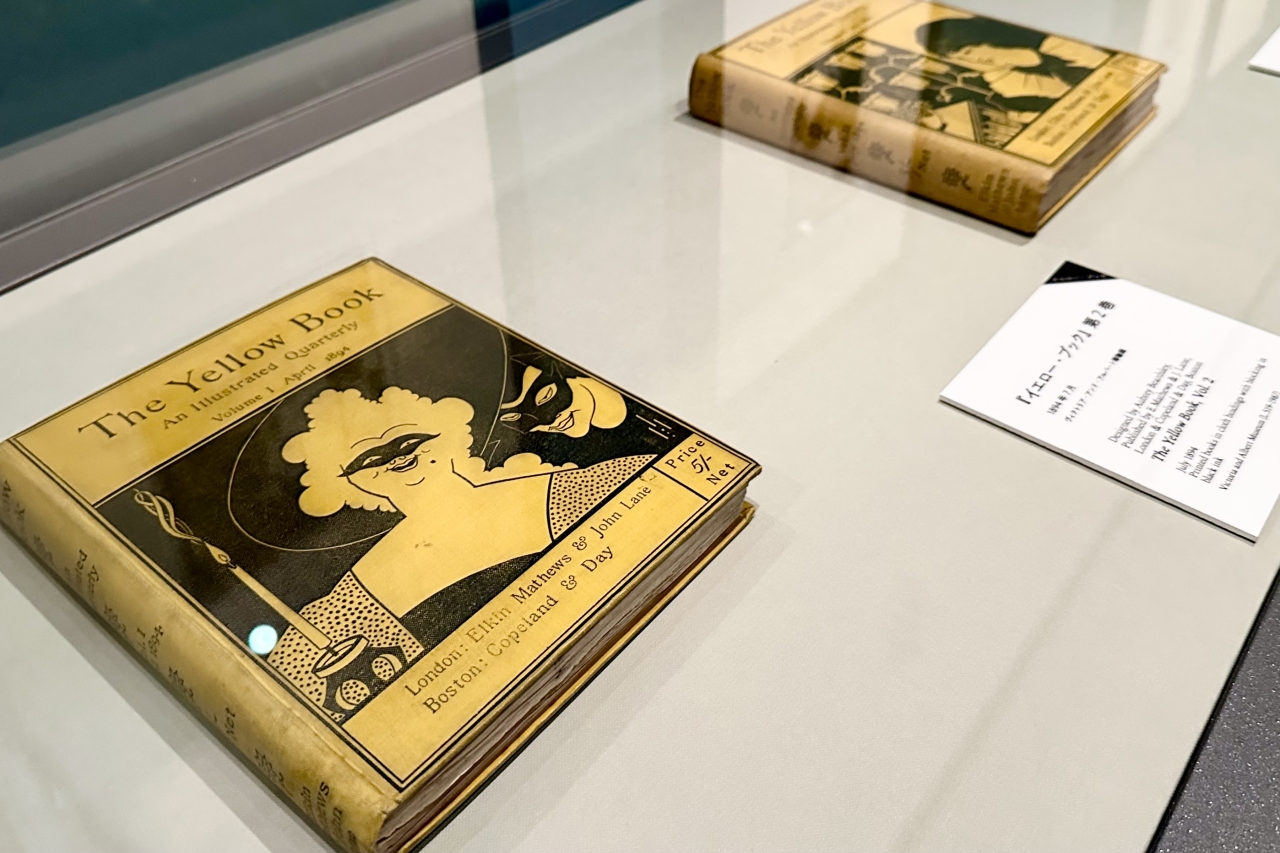

一躍時の人となったビアズリーは、前衛的な文芸雑誌『イエロー・ブック』の美術編集を任されるなど、成功を謳歌します。『イエロー・ブック』はビアズリーが構想段階から関わっており、創刊の裏には、出版業者によって原稿が簡単に没にされる状況を憂い、発表すべき作品を自由に選べる雑誌を作りたいという想いがありました。

原画と印刷画が並ぶ《ワーグナー崇拝者》(1894)は、『イエロー・ブック』第3巻に掲載されたもので、ビアズリーが自作で「最も優れている」と述べたことでも有名。肉付きのよい着飾った婦人たちが埋め尽くす劇場の観客席を、それまでとは逆に、黒地の画面に白を差し込む形で輪郭を表現しています。

ワーグナーに心酔し、楽劇を好んだビアズリーは、劇場が富裕層による世俗的な社交場と化している事実を苦々しく感じていたといいます。観客たちを醜くカリカチュアしているだけでなく、本作のタイトルをワグネリット(ワーグナー崇拝者)にしたことも、ビアズリーの強烈な諷刺と捉えることもできるでしょう。短命に終わるだろう自身の生の不条理を受けてか、こうしたビアズリーの社会や既存の価値観に対する殊更な諷刺、諧謔、あるいは反骨の精神は、幼少期から画業全体を通じて絶えず顔を出しています。

早すぎる失職からの起死回生、新境地を見せた画業後期

栄光の日々は長くは続かず、ワイルドが1895年春に同性愛の罪で逮捕されると、巻き添えを被る形でビアズリーも『イエロー・ブック』美術編集の職を解かれてしまいます。定収入と一時的な名声を失ったビアズリーは、手軽な収入源として“卑猥な絵”の制作で糊口をしのぎながら、新たな支援者や仲間を得て再起をはかりました。

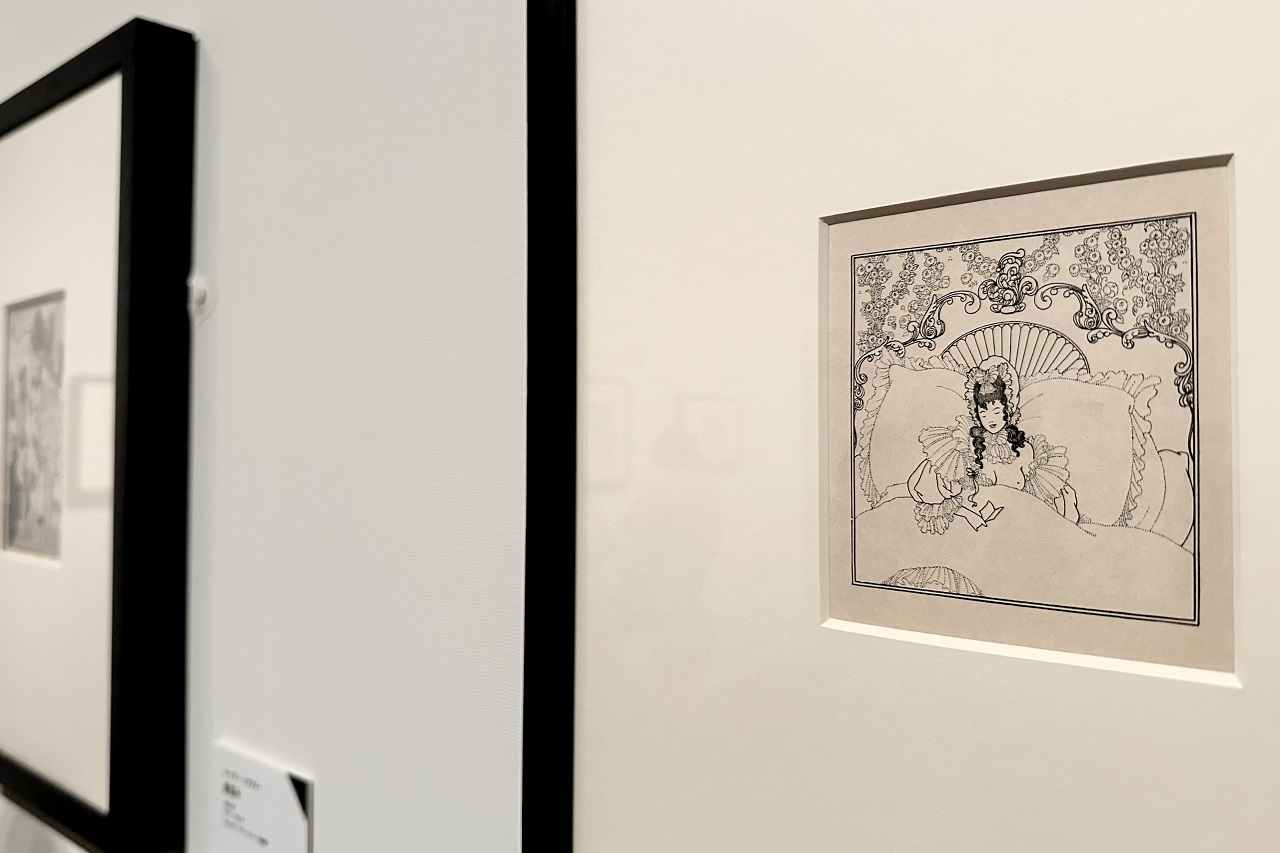

以降の画業後期では、ロココ時代のフランス画家アントワーヌ・ヴァトーらの作品にもとづく18世紀版画の影響を受け、丁寧に重ねた線描や軽やかな点描で濃淡を表現するなど、『サロメ』の頃と比べて画風は繊細で柔和なものへと大きく変化します。

展示では、この時期の試みとしてアレクサンダー・ポープの喜劇詩『髪盗み』(1896)やテオフィル・ゴーティエの小説『モーパン嬢』(1898)などの洗練された装丁や挿絵、『イエロー・ブック』に対抗する形で創刊した文芸雑誌『サヴォイ』(1896)で発表した詩を含む多彩な作品を紹介。次々に新境地を見せており、たとえば『髪盗み』収録の《恋文》(1896)は、「可憐さという一般的概念」にビアズリーが譲歩した初の作例と評されました。

さらに制作の裏側として、ビアズリーが死の間際に破棄を切願した“卑猥な絵”こと、古代ギリシャの喜劇作家アリストパネスの戯曲『リューシストラテー』(1896)収録の優品も、18歳未満立ち入り禁止の特別室で取り上げています。

このように、ビアズリーの制作意欲はつきることがありませんでしたが、1898年春、幼少期からの肺結核が悪化。画家としての円熟を迎えることなく、25歳で早すぎる死を迎えるのでした。

ワイルドが求めたサロメの姿とは?

ところで、英訳版『サロメ』で成功を収めたワイルドとビアズリーですが、実は『サロメ』以外で手を取り合ったことはなく、両者が親しかった期間は一年にも満たなかったといいます。

先述のとおり、『サロメ』に存在しないシーンを挿絵にしたり、ワイルドを愚弄する絵を入れたりと好き放題していたビアズリー。さらには戯曲より挿絵が有名になるという事態もワイルドの不興を買ったようですが、そもそもワイルドは、英訳版『サロメ』の挿絵をビアズリーに任せることに、初めから乗り気ではなかった可能性も指摘されています。それでは、ワイルドは本来どのような「サロメ」像を求めていたのでしょうか。本展ではその答えを探るべく、「ワイルドのサロメ」と題した章を設けて、ギュスターヴ・モロー(1826-1898)やチャールズ・リケッツ(1866-1931)の作品に注目。

フランス象徴主義を代表する画家ギュスターヴ・モローは、1870年代に50点以上ものサロメ像を制作しました。ワイルドの愛読書であったジョリス=カルル・ユイスマンス著『さかしま』(1884)のなかで、モローの描いたサロメ像に関する詳細な記述があることから、展示では小説で絶賛された《サロメの舞踏》(c.1876)をはじめ、サロメ像を描いた作品4点を紹介しています。

また、英国で活躍したチャールズ・リケッツは画家、イラストレーターであると同時に、本のデザインや、演劇やオペラの衣装や舞台装置を手掛けたことでも有名な人物です。ワイルドは英訳版『サロメ』を除く全著作の装幀と挿絵を初版時に依頼したほど、リケッツを愛好していました。実際に、ワイルドの死後に上映された「サロメ」で舞台装置案や衣装デザインをリケッツが手掛けていることからも、本来はワイルドがリケッツに『サロメ』の挿絵を任せようと考えていたとしても不思議ではない、というのが本章での結論となっていました。

本章ではあわせて、アルフォンス・ミュシャなど20世紀の舞台芸術における多様なサロメ像も参照しています。そこからビアズリーのサロメを振り返ってみると、よりその特異性を感じられるでしょう。

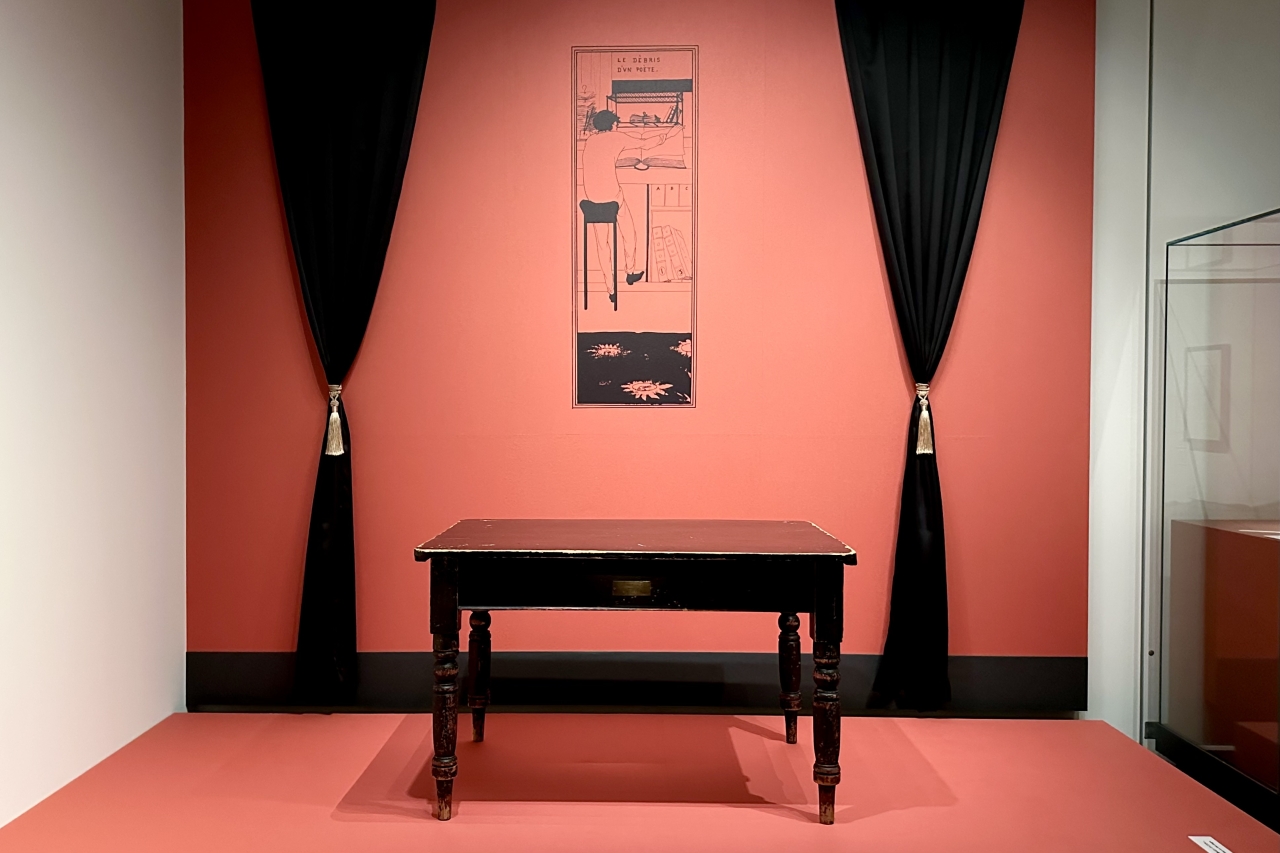

ビアズリーの制作環境を一部再現

ビアズリーは画家として成功したあとも、公的な画壇や特定の流派には属しませんでした。外光派が全盛期を迎えた英国にあっても、昼間でも分厚いカーテンを閉めて外光を遮断し、蝋燭の灯のもとで制作するというスタイルを続けたのです。

会場では、ビアズリーが最盛期に手に入れ、ワイルド騒動の余波で困窮して手放したロンドンの自邸における制作環境の一部を再現。展示されているデスクは実際にビアズリーが使用していたもので、世界的なビアズリー研究者であるスティーブン・キャロウェイ氏から貸与されています。

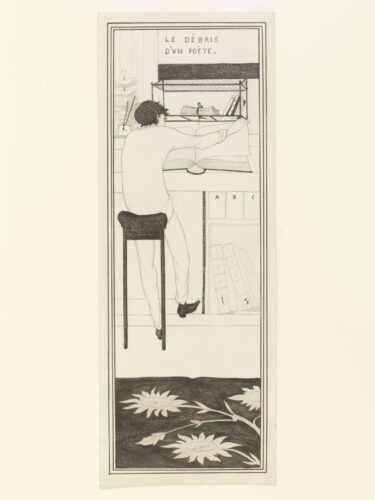

親しい友人をのぞいて立ち入らせなかったという空間は、オレンジ色の壁、漆黒に塗られた幅木など、実はユイスマンスの『さかしま』の主人公が暮らす部屋を模していたそうで、意外なところでビアズリーとワイルドの精神性の近さも感じられます。壁の中央に印刷されているのは、20歳前後のビアズリーの自画像とされる《詩人の残骸》(1892)です。(再現展示の横に原画も展示)

事務仕事に追われている男性。その足元には、唯美主義の象徴として知られるひまわりが萎れて横たわっている……という、なんとも自虐的な一作。ビアズリーが『アーサー王の死』で脚光を浴びたのは、この作品が描かれた秋のことです。

グロテスクであることにこだわり、短い生涯で独自の世界を築き上げたビアズリー。今もなお人を惹きつけ続けている妖艶な魅力に満ちた芸術、その画業を通覧できる展覧会「異端の奇才——ビアズリー」の開催は2025年5月11日(日)までとなっています。

■「異端の奇才――ビアズリー」概要

| 会場 | 三菱一号館美術館 |

| 会期 | 2025年2月15日(土) ~2025年5月11日(日) |

| 開館時間 | 10:00~18:00 ※祝日を除く金曜日と会期最終週平日、第2水曜日、4月5日は20時まで ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日 ※但し、[トークフリーデー : 3月31日、4月28日]、5月5日は開館 |

| 観覧料(税込) | 一般 当日 2,300円 大学生 当日 1,300円 高校生 当日 1,000円 ※詳細はチケット情報をご覧ください |

| 主催 | 三菱一号館美術館、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、朝日新聞社 |

| 展覧会公式サイト | https://mimt.jp/ex/beardsley/ |

| 巡回先 | ・2025年5月24日~8月31日 久留米市美術館 ・2025年11月1日~26年1月18日 高知県立美術館 |

※本記事の情報は報道内覧会時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。