<開催期間終了>【取材レポート】「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」が東京都現代美術館で開幕。115組の代表作でたどる、ひとりのコレクターの眼が捉えた現代日本の姿

世界的に活躍する巨匠からブレイクしたばかりの若手作家まで、総勢115組の作品から日本の戦後現代美術の変遷をたどる展覧会「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」が、東京都現代美術館(東京・江東区)で開幕しました。会期は2024年11月10日まで。

※画像に特別な記載のないものはすべて高橋龍太郎コレクション所蔵です。

「高橋龍太郎コレクション」は、精神科医の高橋龍太郎氏(1946-)が1997年から本格的に収集を開始した日本の現代美術コレクションです。

草間彌生、合田佐和子を出発点として、奈良美智、村上隆、会田誠、名和晃平、加藤泉といった今や国際的に活躍する作家たちの初期作品や代表作品、特に1990年代以降の作品を数多く所蔵。その総数は3500点をゆうに超え、質・量ともに極めて重要な蓄積として知られており、美術館でたびたび開催されるコレクション展は日本現代美術の入門編的な位置づけで好評を博してきました。

同館の担当学芸員・藪前知子氏によれば、本展は高橋氏より「コレクションが始まってから約30年が経つこのタイミングで一度、美術館のキュレーションで集大成的な展示を見てみたい」との希望があり企画されたものだといいます。

1997年に始まった高橋龍太郎コレクションと、1995年に開館した東京都現代美術館。「東京という都市を拠点に形成されたプライベートとパブリックな二つのコレクションは補完関係にあり、ある意味で双子のような存在」と藪前氏はいいます。本展は、同館がこれまで体現してきた美術史の流れに、高橋龍太郎という表現者とは異なる形で戦後日本を表現してきた一人のコレクターの「私観」を導入。批評精神にあふれる日本の現代美術作家115組の初期作や代表作を総覧する決定版的な展覧会です。

会場は「胎内記憶」「戦後の終わりとはじまり」「新しい人類たち」「崩壊と再生」「『私』の再定義」「路上に還る」の6章構成。

冒頭では、東京都現代美術館所蔵の久保守、中原實による1947年制作の絵画2点を特別展示。高橋氏の個人的な出会いから編まれたものとは異なる、終戦を起点とした美術史のエッセンスを垣間見せています。

高橋氏は敗戦の翌年に生まれ、文化と政治が交差する全共闘運動に身を投じながら東京の60年代を過ごします。映像作家を目指していたものの、才能に区切りをつけ、医学の道にまい進。精神科医としての活動が軌道に乗った1990年代半ばに草間彌生作品を購入して以降、若き日の憧れだった芸術の道にコレクターという立場で関わってきました。

第1章「胎内記憶」では、コレクションが本格的に始まるまでの、いわゆる「戦後」50年間の文化状況を懐古するように収集した合田佐和子や司修、横尾忠則らの作品を展示。コレクションの最初の核となった草間彌生作品のハイライトには、高橋氏が医学の道を歩む転機となったパフォーマンスビデオも含まれています。

バブル経済の崩壊やオウム真理教事件といった社会を揺るがす出来事が起こった90年代。第2章「戦後の終わりとはじまり」では、そんな時代背景のもと日本の文化や社会に対する鋭い批評性を持って芸術に向き合った、若き村上隆や会田誠らによる日本の自画像というべき作品群を紹介。高橋氏が呼ぶところの「若い世代の叫び」は、その後のコレクションの方向性を決定づけるものになりました。

ここでは、日本独自のシステムである貸画廊が密集する銀座で路上に飛びだした若手作家たちが、消費社会や物質文化を乗り越えて芸術とは何かを問いかけたゲリラ的な自主企画展「ザ・ギンブラート」や、続く「新宿少年アート」をとらえた貴重な映像記録も鑑賞できます。それらの活動は、60年代の前衛的な路上パフォーマンスをオマージュしたものでもありました。

併置された小沢剛の初期の代表作〈なすび画廊〉シリーズは「ザ・ギンブラート」に出品されたもの。銀座の老舗画廊「なびす画廊」前の路上でオープンした世界最小の移動式ギャラリーです。「白ければそこは画廊である」というアイロニーで、内側を白く塗った牛乳箱をホワイトキューブに見立て、これまで国内外の多くの作家たちが作品を展示してきました。

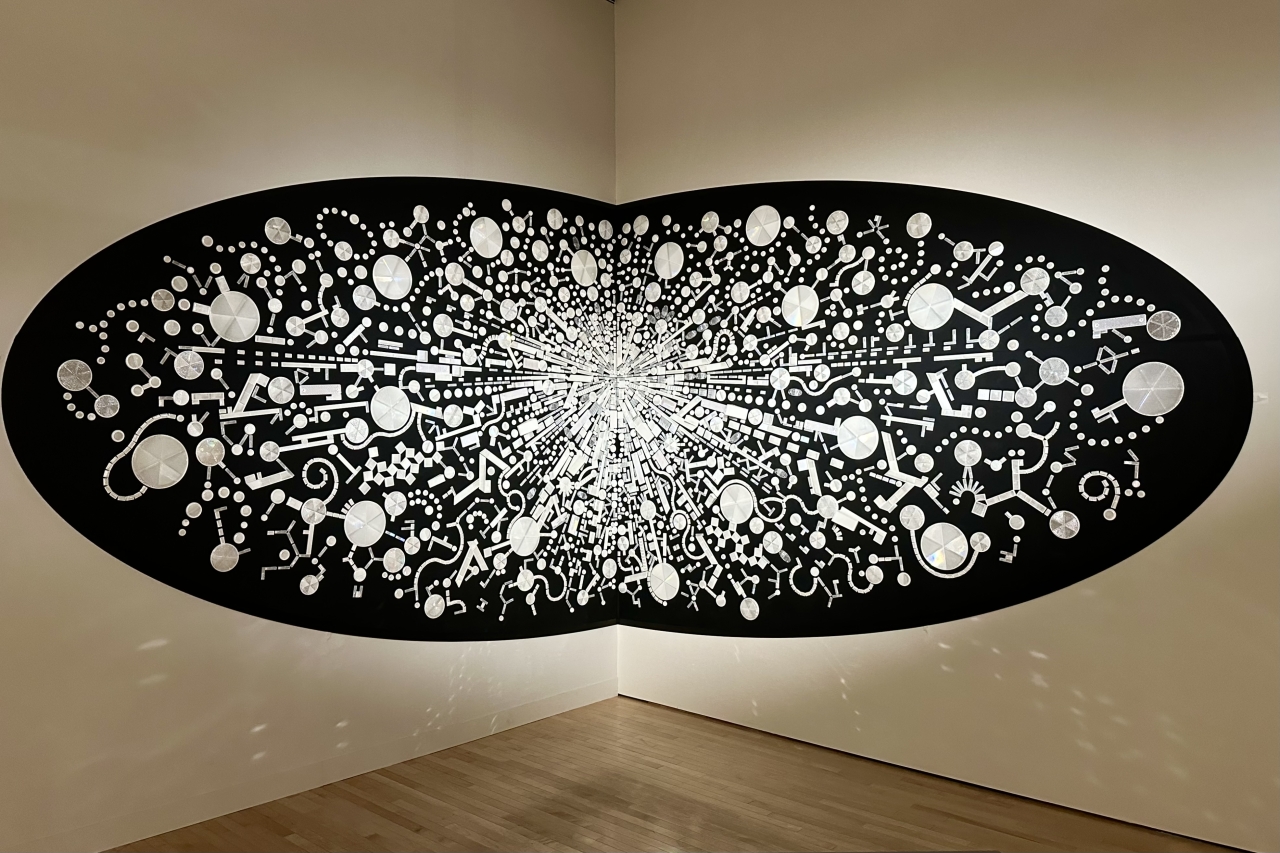

続く第3章「新しい人類たち」では、高橋コレクションの芯を貫く重要なテーマである「人間」を描いた作品が集結。奈良美智、加藤泉、舟越桂など、日本現代美術をけん引してきたベテランから、山中雪乃、村上早といった90年代生まれの若手作家まで、30年以上にわたる多彩な人間の探求を展開しています。

たとえば1999年生まれの友沢こたおは、精神的に混沌としていた時期、衝動的にスライムを顔からかぶった感覚から生を実感し、自己の本質に立ち返ることができたという体験をなぞりながら、人間の根源にあるものを探り続けている作家です。出品作品である《slime CXCI》(2023)でも、顔面にかぶせた粘性のある物質の質感や柔らかさを、見る者の身体感覚に直接訴えかける高い技術で表現。影と光のコントラストが支配するモノクロームのシンプルな構図とあわせて強烈な印象を残します。

なお、高橋氏は日本のアートシーンの動向を、生物学の世界でいう「ネオテニー(幼形成熟)」になぞらえ、西欧文明の移入によって「明治期に人工早産させられてしまった胎児が、100年の眠りから覚めたもの」と形容しています。それらは不完全であるからこそ、生き延びるために多大な創造性を培わざるを得なかったのではないかとの仮説を唱えました。

そうした目で展示を見ていると、「かわいい」「アイドル」「アニメ」「物語」「ファンタジー」といった幼児性に通じるカルチャーに傾倒する日本文化で育まれた感性が、驚くほど成熟した技巧により無邪気に形を成している印象を受ける作品も少なくありません。そのアンバランスさはまさしくネオテニーらしく、日本的なるものの諸相に「新しい人類たち」という呼び名が強く響きます。

2011年の東日本大震災と福島第一原発の事故は、東北地方にルーツをもつ高橋氏の感覚、ひいてはコレクションに大きな変化をもたらしました。第4章「崩壊と再生」では、この一連の出来事を風刺したものや、震災後の空気のなかで生み出された表現にフォーカス。

Chim↑Pom fromSmappa!Groupは被災地である福島県相馬市で、放射能の恐怖のなか自ら救援活動や復興作業に携わってきた現地の若者たちのリアルな叫びを《気合い100連発》(2011)として収録。三瀬夏之介は《Exchangeability》(2017)で、被災指定区域という人工的な線で区切られ、強制的に移住させられてしまう人々の暮らしや、そこで扱われる命の軽さに対する思索を形にしています。

小谷元彦による約6mの彫刻《サーフ・エンジェル(仮説のモニュメント2)》(2022)や、24mにも及ぶ縫い合わせた牛皮からなる鴻池朋子の《皮緞帳》(2015-16)など、迫力ある大型作品が並ぶアトリウムの吹き抜け空間は、本展のハイライトのひとつ。

とくに鴻池は高橋氏に大きな影響を与えたという作家で、震災をきっかけに白いキャンパスを制作に用いることをやめ、手を使い素材と対話しながら作品を生み出すスタイルに変化。《皮緞帳》は人間が太刀打ちできようもない天変地異や臓器、動植物で混沌とする神話世界のような光景を綴った、鮮烈な印象を残す作品です。キャンバスとして扱いづらい牛皮をわざわざ縫い合わせて支持体にするというモノづくりやアートの暴力性も示しつつ、人間と自然の関わりについて再考を迫る本作は、見る者の心身を強く奮わせます。

震災以降、強い主張にリアリティを感じなくなったという高橋氏のコレクションには、その主体である「私」の存在を問い直すような作品が増えていきます。第5章「『私』の再定義」では、複数の視点を統合したり、「私」の外にある環境や無意識の現象に主体を委ねたりしながら生まれた作品、あるいは不完全なものや生成のプロセスを見せるような作品などを展示。

このあたりからは、現代美術におけるデジタル技術を用いた表現の多様化も目立ってきます。岡﨑乾二郎は、画家たちが絵を描いた過程、速度や圧力といった運動感覚を、あたかも自分のものとして追体験できるドローイング作成ロボットを用いて作品を制作。個人的な経験や実感を他人に移し替える行為は、主体のあり方や「私」の意識を揺るがします。

デジタル時代のアートや作家という主体についての思索をうかがわせるのは、梅沢和木の《ジェノサイドの筆跡》(2009)です。自身の筆跡を高解像度でスキャンし画像化したうえに、 インターネットで収集したキャラクターなどの画像の断片をコラージュ。作品の価値に関わる、作家の顔ともいうべきオリジナルの筆跡を、キャラクターと同じように増殖・縮小・拡大が可能なものとして扱い、その力を無効化しつつ作品として再構築しています。

最終章「路上に還る」では、若い作家たちの最新の動向を取り込みつつ、今なお拡大するコレクションの現在を紹介。中心となるのは、高橋氏が近年とくに関心を寄せているというストリートを舞台に活躍する作家の作品群です。

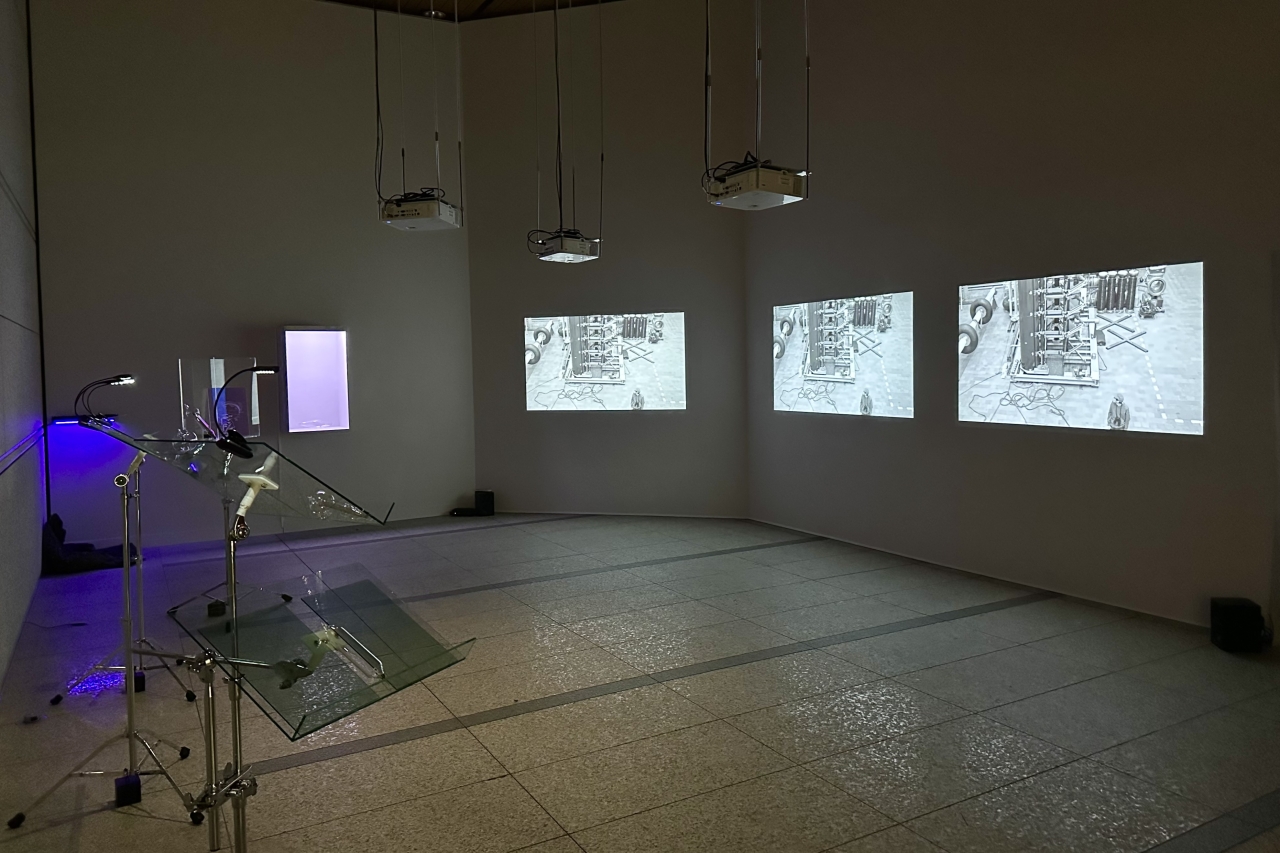

アートユニットSIDE CORE /EVERYDAY HOLIDAY SQUADによるマルチメディア作品《rode work tokyo_ spiral junction》(2022)は、震災復興や都市開発など、インフラや機構がむき出しになる現場をストリートの視点で切り取り、異なる風景を接続するシリーズのひとつです。ひときわ目立つ巨大シャンデリアの素材は、福島県双葉郡から発信される信号とシンクロする工事灯。共に上映されるビデオには、街のなかに夜間工事現場を模したスケートパークをつくり、作業員に扮したスケーターたちが疾走する様子が映されています。

会場の終わりには、高橋氏がとくに思い入れのある近代の画家、里見勝蔵の作品が紹介されています。里見は日本の画壇にフォービズムの息吹を吹き込み、日本の風土の中で輸入概念である「前衛」というものを追求し続けた人物。晩年は路傍の石に顔を描いた作品を継続して制作していました。かつて身を投じた学生運動の記憶の延長線上にコレクションを形成した高橋氏が、さまざまな探求の旅を経て再び路上に還ってきたことを象徴するような本作の展示をもって、展覧会は締められています。

展示を鑑賞し終えて第一に感じるのは、やはりその途方もない規模感への率直な感心です。「こんな作品もあるのか!?」という驚きの連続で、この膨大で、ときに規格外のサイズの作品群をどうやって個人が保管しているのか? そんな余計な疑問まで浮かんできます。

「世界の理想がそこにあるというようなアートを集めているつもりはあまりない。いま日本に、この時代に生きているリアリティをアートから感じたい。(中略)ここに生きていることを感じたいがために、今の日本の作家たちにこだわりたい」とは、本展のインタビューにて高橋氏が語った言葉です。

約30年に渡り、若い作家たちの敏感な感性が捉えた世界を見つめ、その活動を支援し続けた高橋氏。その眼を通して編まれた美術史は、ある意味で日本そのものの姿を現しているといえるでしょう。

「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」の開催は2024年11月10日(日)まで。

「決定版」という宣伝文句に偽りなしの充実した内容ですので、日本現代美術について知りたいという方がまず足を運ぶ展覧会としてもおすすめです。

「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」概要

| 会場 | 東京都現代美術館 企画展示室 1F/B2F、ホワイエ |

| 会期 | 2024年8月3日(土)~11月10日(日) |

| 開館時間 | 10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで) ※8月16日、23日、30日の金曜日は21:00まで開館 |

| 休館日 | 月曜日(9/16、9/23、10/14、11/4は開館)、9/17、9/24、10/15、11/5 |

| 観覧料(税込) | 一般2,100円/ 大学生・専門学校生・65 歳以上1,350円/ 中高生840円/小学生以下無料

※本展チケットで「MOTコレクション」もご覧いただけます。 |

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 |

| 展覧会詳細ページ | https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/TRC/ |

※本記事の情報はプレス内覧会時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。