<開催期間終了>【取材レポート】「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」が森美術館で開幕。異文化をハイブリッドすることで生まれる新たな可能性とは?

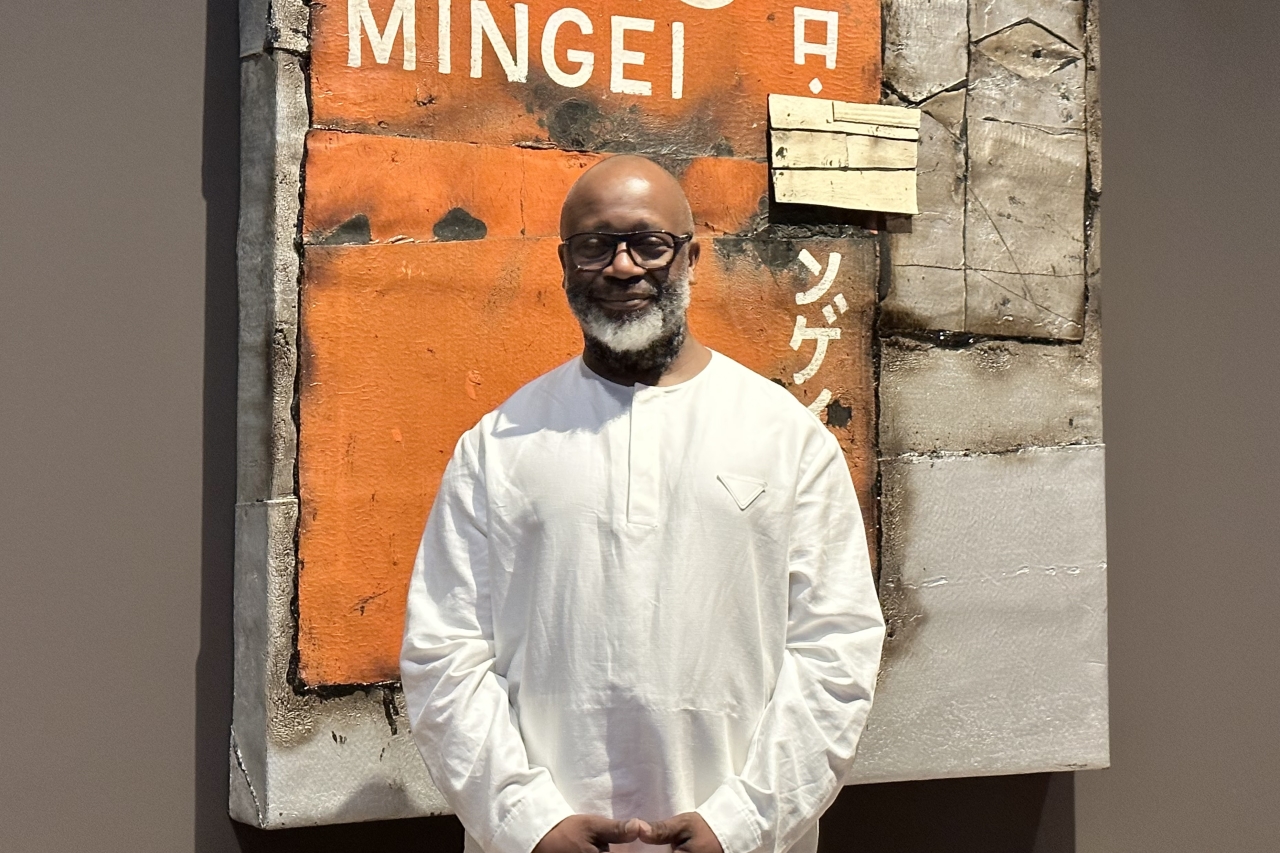

1973年にアメリカのシカゴで生まれ、現在も同地を拠点に活動するシアスター・ゲイツは、彫刻と陶芸作品を中心に、メディアやジャンルを横断する活動で国際的に高く評価されているブラック・アーティストです。その日本初となる大規模個展「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」が東京・六本木の森美術館で開幕しました。会期は2024年9月1日(日)まで。

土という素材、客体性(鑑賞者との関係性)などの視覚芸術理論を用いて「ブラックネス(黒人であること)」の複雑性を巧みに表現しているアフリカ系アメリカ人アーティスト、シアスター・ゲイツ。

陶芸家、彫刻家、ファッション・デザイナー、ブルースやゴスペルといった南部の黒人音楽に根差したバンド「The Black Monks」でパフォーマンスを行うミュージシャン、財団を設立して荒廃した黒人居住区の再生というノンプロフィット(非営利)なプロジェクトを手掛ける都市計画者、不動産開発者、投資家……。驚くほど幅広いフィールドで才能を発揮し、近年注目を集める黒人アートシーンでも特に高い人気を誇る人物です。

シカゴを拠点に制作を行い、欧米を中心とした主要な美術館や各種ビエンナーレに招待されて世界中と縁をつないでいるゲイツですが、じつは彼の創作に浅からぬ関係をもっているのが日本です。

アイオワ州立大学と南アフリカのケープタウン大学で都市計画と陶芸を学んだゲイツは、2004年、恩師の勧めで焼き物の名産地であり、六古窯のひとつに数えられる愛知県常滑(とこなめ)市に滞在。海外の陶芸家が地域の人々や作り手と交流するプログラム「とこなめ国際やきものホームステイ」への参加をきっかけに、以降の彼の作品には日本の風景や詩、神道、仏教といったものの哲学が染みこむようになったといいます。そして現在まで20年にわたり、常滑に活動拠点を設けながら、当地の陶磁器の文化的価値と伝統に敬意と強い関心を持ち続けてきました。

プレスプレビューに登壇したゲイツは「常滑は私を一変させた場所。訓練やインスピレーションを受けて、より良いアーティストになろうと決意するきっかけをくれた、世界でもっとも重要な場所のひとつ」とし、本展はそんな常滑の職人を含めた「世界中の職人とその技に祝意を表するためものである」と語っています。

ゲイツは常滑とのかかわりのなかで、大正時代の日本で起こった民藝運動の思想にも触れています。

民藝運動は、無名の工人たちの手仕事による工芸品に「民藝」という造語を当てた美術評論家の柳宗悦や陶芸家の濱田庄司、河井寛次郎らが主導した、手仕事を礼賛し、民藝という新しい美の概念を世に広めようとした活動のこと。芸術体系の西洋化が進んでいくなか、その価値観に対抗するように地域性を称え、伝統と固有文化を守ろうとした民藝運動の精神に、ゲイツは深く感銘を受けます。そこに、1950年代から60年代にかけて盛んになったアメリカの公民権運動の一翼を担い、黒人文化の誇りを示した「ブラック・イズ・ビューティフル」運動に共通する物語を見出し、その二つをハイブリッドさせた独自の美学を表す「アフロ民藝」という言葉を生み出しました。

「アフロ民藝」は本展のタイトルにもなっています。来場者は、ゲイツがこれまで手掛けてきた黒人文化と日本文化という二つの異なる文化的次元を象徴する作品を大胆に組み合わせ、新たな文化的価値を創造しようという試みの集大成を目撃することになります。

展示は「神聖な空間」「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」「ブラックネス」「年表」「アフロ民藝」というセクション構成。ゲイツの過去の代表作から新作までを、背景にある黒人史や黒人文化と併せて包括的に紹介する内容になっています。

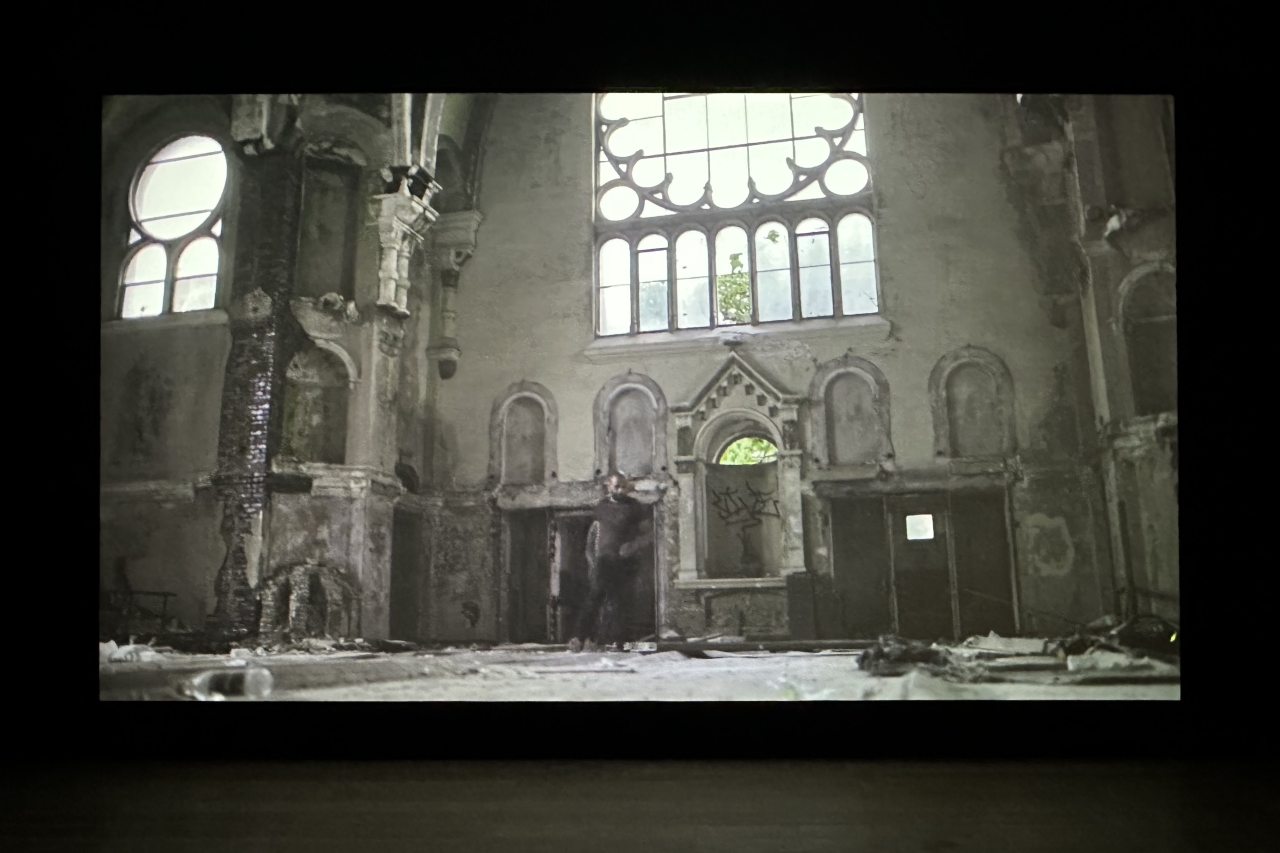

「神聖な空間」のセクションでは、ゲイツ自身の作品に加えて、彼が尊敬するアフリカ系アメリカ人の彫刻家リチャード・ハントや歌人で陶芸家の太田垣連月など、影響を受けた古今東西のアーティストたちの作品も紹介。ゲイツにとって創作はスピリチュアルな行為であり、神聖なものに触れる手段でもあることから、展示空間はゲイツがもつ「美の神殿」のイメージを具現化したインスタレーションになっています。

入口で来場者を出迎える作品が2点あり、1点は江戸時代後期の僧侶・木喰上人による和歌の神を象った木製彫刻《玉津嶋大明神》(1807)です。民藝運動を主導した柳宗悦は、こうした木喰仏に関するリサーチをきっかけに「民藝」という言葉を思いついたといいます。

もう1点は、ゲイツの代表的なシリーズである「タール・ペインティング」の平面作品《年老いた屋根職人による古い屋根》(2021)です。屋根にタールを塗る職人だったゲイツの父が葺いた屋根を外して作品にしたもので、父への敬意を示すと同時に、タールを扱う仕事はその過酷さゆえに、かつて黒人労働者が従事することを強いられたという差別の歴史も示唆しています。

また本作は、20世紀前半に起きたアフリカ系アメリカ人が南部の黒人差別から逃れて北部へ移るという大移動の流れで、ミシシッピ州からシカゴに移住したゲイツの父と作家自身の起源をたどる作品でもあります。この2点は、「オリジン(起源)をたどる」という行為がいかにゲイツの創作において需要なものであるかを象徴的に示していました。

続く展示室は寺社仏閣のような神聖な雰囲気が醸し出されており、床には本展のために常滑の水野製陶園ラボにて制作したという1万4000個もの黒い煉瓦からなる新作《散歩道》(2024)が広がっています。

一部の壁面には、昔から仏事や寺院の祭祀などで使われるお香を提供してきた京都の香老舗・松栄堂とのコラボレーションである、「常滑の香り」を再現したお香の彫刻《黒人仏教徒の香りの実践》(2024)が取り付けられ、嗅覚からも空間を演出していました。

ここでは、パイプオルガンの代替楽器として、また人種間の緊迫関係のなかで黒人コミュニティが求めた安らぎの場の寓意として、アメリカの黒人教会やゴスペル音楽で広く使われてきた「ハモンドオルガンB-3」と7個のスピーカーから構成されるインスタレーション《ヘブンリー・コード》(2022)なども展示。会期中の毎週日曜日にはオルガン奏者によるパフォーマンスが行われます。

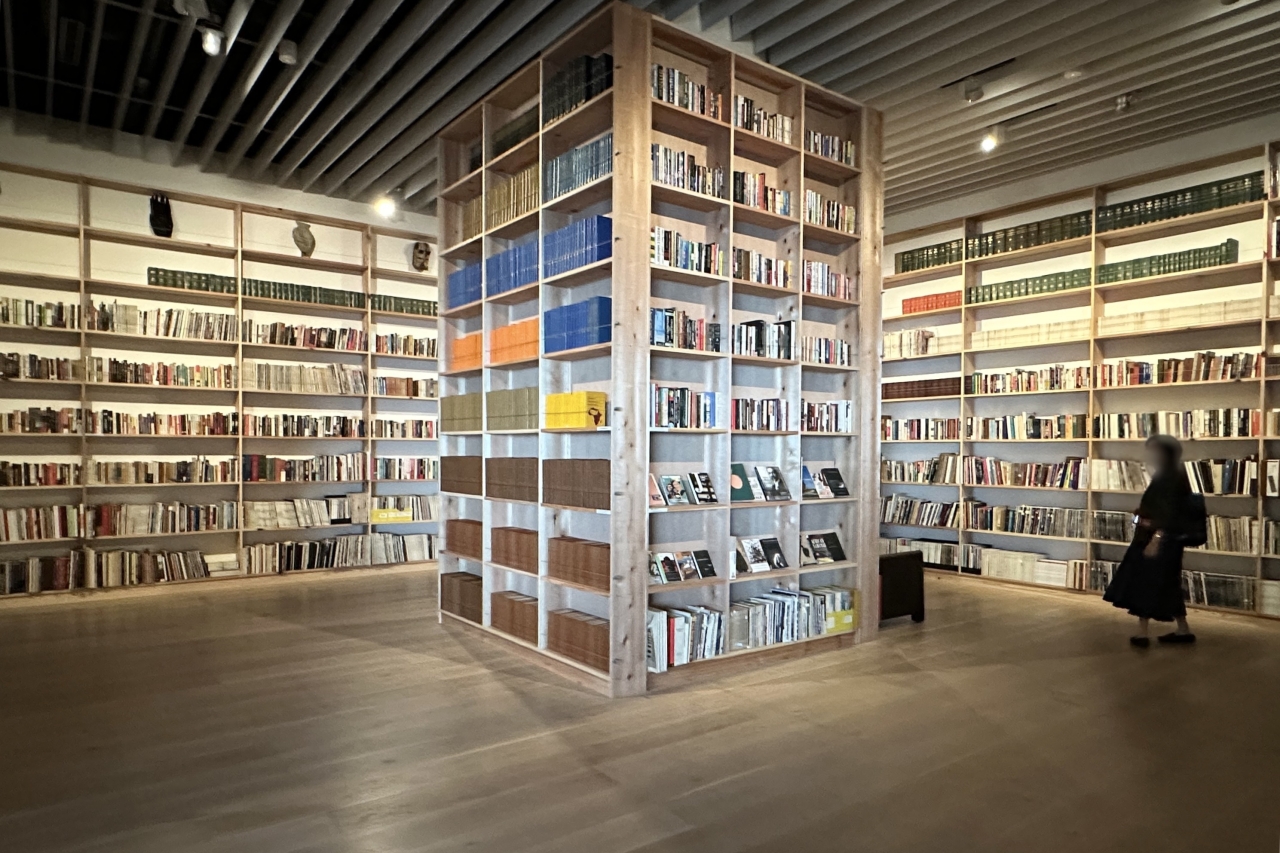

ゲイツは、黒人の文化的空間をテーマに建築プロジェクトなどを手掛ける過程で、親しいアーティストや研究者、教会、出版社、レコードショップなど、かつて各地のコミュニティで重要な役割を果たした個人や機関が遺した大量の物品を過去15年間にわたり蒐集し、アーカイブ化してきました。

そうした行為自体もゲイツにとっては重要な表現方法のひとつとなっており、「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」のセクションでは、建築プロジェクトの概要紹介のほか、ゲイツのアーカイブを収めたライブラリーの一部を再現。ブラック・アートや歴史に関する書籍数千冊を本展のためにシカゴのアートスペースから移送し、日本語の書籍とともに展示しており、一部は来場者が自由に手に取って閲覧できます。

ライブラリーの中心になっているのは、かつてシカゴにあった黒人系の出版社「ジョンソン・パブリッシング・カンパニー」の書籍です。同社は20世紀後半に黒人向けのライフマガジン『EBONY』『JET』を出版し、黒人のアイデンティティの確立に重要な役割を果たしました。会場では書籍以外に、同社からゲイツが引き継いだ写真や社屋で使用されていたソファやラグなども展示されており、その功績を伝えています。

作品自体は同セクションのエリアにありますが、構成上は続く「ブラックネス」に属する作品に、古い消防ホースを縫い合わせた《黒い縫い目の黄色いタペストリー》(2024)があります。

1963年、アラバマ州バーミンガムで人種隔離制度の撤廃を求めて子供を含めたデモ隊が行った非暴力の抗議に対して、警察が消防ホースで高圧放水を行い、多数の負傷者を出すという事件が起きました。その様子がメディアで広く取り上げられたことで批判を集め、公民権運動の好転につながったといいます。

ゲイツはこうした歴史的背景のある消防ホースを何度も作品に取り入れており、犠牲となった人々を追悼し、現代まで残る人種差別的不平等をはじめとするさまざまな差別を批判しています。

「ブラックネス」のセクションでは、「ブラックネス(黒人であること)」 の複雑さや心理的葛藤を表しつつ、黒人文化のあらゆる表現とそこにある真実を称賛する過去の重要な作品群を展示。

壺のようなもの、椅子のようなもの、十字架を模したもの。それぞれユニークな姿をした大型の陶芸作品《ドリス様式神殿のためのブラック・ベッセル(黒い器)》(2022-23)は、アメリカの黒人陶芸に、アフリカ、日本、朝鮮、中国の陶芸から参照したいくつもの様式や形状を重ね、新しい造形を生み出しているシリーズです。素材はシカゴの土ですが、窯はゲイツがシカゴに作った常滑式の「穴窯」を使用しており、燃料である薪から出た灰が釉薬のように陶器の表面を変化させることで独特の表情を生み出しています。

同シリーズの中には持ち手がつけられ、レザーで表面が編み込まれた作品が3点ありますが、それらはファッションブランドのボッテガ・ヴェネタとのコラボレーションによるもの。ボッテガの製品といえば革を編んだ「イントレチャート」と呼ばれる模様が思い出されますが、本作のような網目を作れる職人は世界で5人しかいないとのこと。

続く「年表」は、アメリカ黒人文化史、ゲイツの個人史、常滑の歴史、民藝の歴史、さらにはゲイツが創作した、渡米して黒人女性と結婚した架空の陶芸家・山口庄司の歴史を一覧で紹介し、アフロ民藝に繋がるゲイツ自身と日本文化の繋がりを紐解くセクション。時代も土地も文化も異なるさまざまな文脈の事象が偶然出会い、関係していくことがゲイツのインスピレーションとなり、創作の礎が築かれたことを伝えています。

最終セクションである「アフロ民藝」の展示空間は、多くのコラボレーションによって新しい展開へと進んだ、ゲイツの提案するハイブリッドな文化の未来構想であるアフロ民藝のエネルギーを凝縮させています。

来場者を圧倒するのは、伝統的な常滑焼を研究しながら作陶を続けた陶芸家・小出芳弘(1941-2022)の約2万点の作品で構成される、壁一面の大型インスタレーション《小出芳弘コレクション》(1941-2022)。

小出が亡くなった後、遺された作品をどう扱うかという問題に悩んでいた作家の息子に会ったというゲイツは、ひとりの陶芸家の「生涯」を表すといってもいいこれらのコレクションを一手に引き受けます。そして作品を梱包し、目録を作成し、美術館で展示することで、コレクションに新しい意義と価値を与えました。本展終了後は、ゲイツが常滑で人生を一変させたように、他の人々にも常滑の豊かな陶芸という遺産を知ってもらうべく、コレクションを全てシカゴへ運び、陶芸の研究や制作活動に活用する予定だといいます。

展示の最後には、DJブースがついたバーカウンターを思わせるインスタレーション《みんなで酒を飲もう》(2024)を展開。背後には、ゲイツが滋賀県の信楽で出会った大量の「貧乏徳利」が並んでいます。

貧乏徳利は別名「通い徳利」とも呼ばれた、明治から昭和初期まで酒屋で少量買いをする客へ提供されていた陶磁器製の酒瓶のこと。客は空になった徳利を酒屋に戻しにいくついでに、再び酒を買うというサイクルができていたといいます。ゲイツはその技術に感銘を受け、酒文化を讃える意味も込めて、陶芸家の谷穹(1977-)から譲り受けた貧乏徳利のコレクションに、「門」のロゴ(日本語でGatesが「門」を意味することから)を印字して再度焼き直し、過去のものだった貧乏徳利を現代に生まれ変わらせました。

なお、貧乏徳利へのオマージュとして、ミュージアムショップでは同様に「門」をラベルとした、ゲイツが常滑の澤田酒造と作り上げたオリジナルの日本酒が販売しています。

《みんなで酒を飲もう》(2024)の前方で回転しているのは、ハウス・ミュージックのクラブで見かけるミラーボールにアイスバーグ(氷山)のイメージを重ねた彫刻作品《ハウス・バーグ》(2024)。本作からランダムに放たれる光やターンテーブルから流れる音楽が、会場にいる人や作品、そこに込められたさまざまなアイデアやコンセプトまでをつなげ、まさに混然一体となるディスコ的空間が演出されていました。

展示を見ていると、アフロ民藝でいうところの民藝が、いわゆる「民藝」ではないことに気づきます。本展でキュレーターを担当した森美術館アソシエイト・キュレーターの德山氏はアフロ民藝について、「ゲイツさんがその歩みの中で出会った、自分との異なる文化や言語、表現などを取り入れて共感し、新しいものを生み出すという美意識、美学の試みだと考えていただければ」と説明しています。

また、ゲイツは本展に次のようなメッセージを寄せています。

「アフロ民藝は融合とも衝突とも異なります。むしろ、ものづくりと友情を通じて、人が文化の持つ影響力の可能性に身をゆだねたとき、何が起こるかを示すものだと言えます」

ゲイツの日本初、そしてアジア最大規模の個展となる「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」。黒人の歴史は、日本人の一般的な知識としては馴染みが薄いかもしれませんが、本展に足を運べばあらためて理解を深めることができるでしょう。同時に、アフロ民藝という異文化のハイブリッドが示す可能性は、文化的な差異や価値観の違いによって起こるさまざまな紛争や現代社会が抱える課題を考えるうえで、重要な示唆を与えてくれそうです。

「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」概要

| 会期 | 2024年4月24日(水)~ 9月1日(日) |

| 開館時間 | 10:00~22:00 ※火曜日のみ17:00まで ※ただし8月13日(火)は22:00まで ※最終入館は閉館時間の30分前まで |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 会場 | 森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階) |

| 料金(税込) | ※専用オンラインサイトでチケットを購入すると( )の料金が適用。

【平日】一般 2,000円(1,800円)、学生(高校・大学生)1,400円(1,300円)、子供(中学生以下)無料、シニア(65歳以上)1,700円(1,500円) 【土・日・休日】一般 2,200円(2,000円)、学生(高校・大学生)1,500円(1,400円)、子供(中学生以下)無料、シニア(65歳以上)1,900円(1,700円) ※本展は事前予約制です。専用オンラインサイトから「日時指定券」をご購入ください。 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.mori.art.museum |

※本記事の情報はプレスプレビュー時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。