国内唯一の布の芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2023』取材レポート。アートが魅せるテキスタイルの創造性

1000年以上前から続く織物の産地である山梨県富士吉田市を舞台に、伝統織物産業と現代アートが織りなす国内唯一の布の芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2023(フジテキスタイルウィーク)』が2023年11月23日~12月17日の25日間にわたり開催されました。

衰退する伝統産業と地域の活性を目指し、またテキスタイルの新たな可能性を模索・提示する場として2021年からスタートした『FUJI TEXTILE WEEK』。3回目の開催となった本年のテーマは「BACK TO THREAD / 糸への回帰」です。

世界中で生産者・消費者の関心が素材の起源や環境問題へ向かっている時代性を背景に、素材としての糸への新たな視点や、養蚕・撚糸・染色・織りの工程を担えるテキスタイルの産地として栄えた富士吉田のものづくりの原点に焦点を当てたプログラムが市内各地で展開されました。

メインプログラムは、国内外のアーティストがテキスタイルを軸にした作品を展示する「アート展」と、かつて富士吉田で生産された幻の織物「甲斐絹(かいき)」を研究者らが現代的な展示で解釈する「デザイン展」です。本稿ではその様子を、いくつか作品をピックアップしながらお伝えします。

アート展には世界6の地域と国内から11組のアーティストが参加。その表現形態は彫刻、写真、刺繍、パフォーマンスと多岐にわたり、多角的な視点からテキスタイルにアプローチしています。総合ディレクターを南條史生、キュレーターをアリエ・ロゼンと丹原健翔がつとめました。

展示会場として、使われなくなった市内の旧糸屋や工場跡地を活用しているのも本芸術祭の大きな特徴で、これは産地の記憶の保存と街のアイデンティティ形成を目的にしたものです。

会場の一つである「旧山叶(きゅうやまかの)」にはネリー・アガシ、池田杏莉、顧剣亨、ジャファ・ラム、スタジオ ゲオメトルの5組のアーティストが出品。ここは長年に渡って富士吉田の織物産業を支えた、機織機や撚糸機を取り扱う山叶商店の建物でした。(今年3月に廃業)

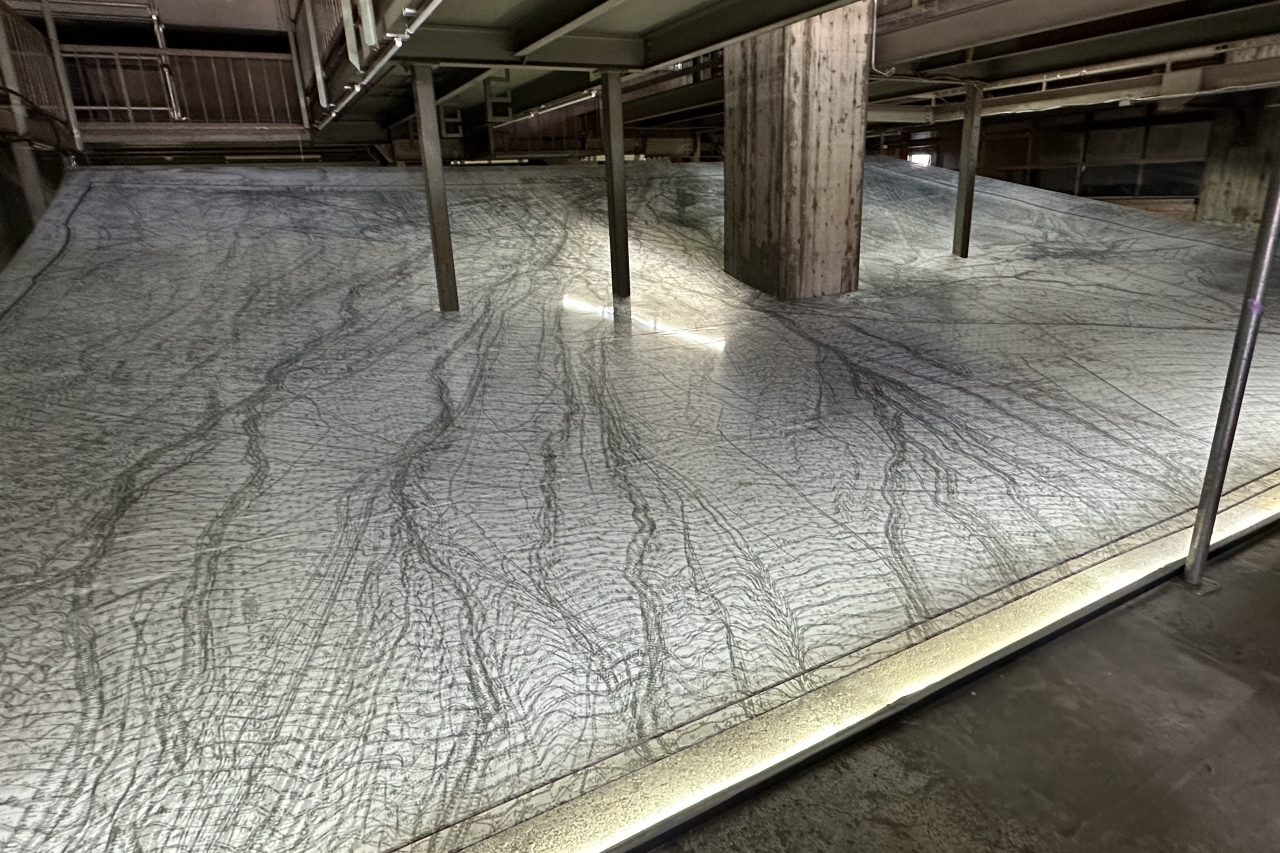

社屋の隣には地上約9メートル、幅約20メートルの広大な工場跡地があり、その空っぽの空間に作品を展示したのは、シカゴを拠点に多領域を横断して活動するアーティスト、ネリー・アガシ(1973-)です。

アガシは旧山叶やその周辺地域と対話し、それらの特性と自身の芸術的ビジョンを巧みに融合させて複数の作品を制作しました。什器や書籍などの工場の残留物や、拾い物のビンテージ織物といった構成要素によって、鑑賞者を場所の記憶と歴史に触れさせています。

なかでも目を奪われたのは大型インスタレーション《mountain wishes come true》です。壁から垂らした巨大な布を富士山に見立て、空間に響きわたる音楽(サウンド・コラボレーターであるライアン・バッカードとのコラボレーションによるもの)で地域の豊かな水を演出した、富士吉田を体現するような作品です。

立体に錯覚する幾何学模様の生地は、地元の繊維研究機関である山梨県産業技術センターの技術協力により織り上げた特殊なジャガード。モチーフとなったのは色あせた旧山叶ビルの外壁であり、建築の中に生まれ変わった「柔らかな建築」を出現させました。

「喪失」と「還り」をテーマに制作を行っている池田杏莉(1997-)は、旧山叶で使われていた家具やユニフォーム、そして富士吉田でのリサーチで出会った人々の古着を繭のように覆った彫刻のインスタレーション《それぞれのかたりて / 在り続けることへ》を披露しました。

表面を形作る素材は、地元のテキスタイル産業を支えてきた人々の手足をシリコンで型取りし、何重にも貼り合わせたもの。池田はこれを「皮膚」と読んでいます。

作品制作のきっかけは、コロナ禍で社会の動きが止まったときに人々の間で流行した断捨離だと話す池田。「服は人が着るものだが、服もまた人の匂いや癖を身に付け、記憶している」と考えていた池田にとって、服を捨てるという行為は自分自身の身体を捨てることだと感じられ、また大量に廃棄されていく服の姿に時代の分断をみたといいます。

そこで本作では、分断を象徴する古着に今を生きる人々の「皮膚」を掛け合わせることで、再び過去と現在を接続。また、それらに残留する在りし日の職人や従業員たちの記憶を物語として昇華しました。

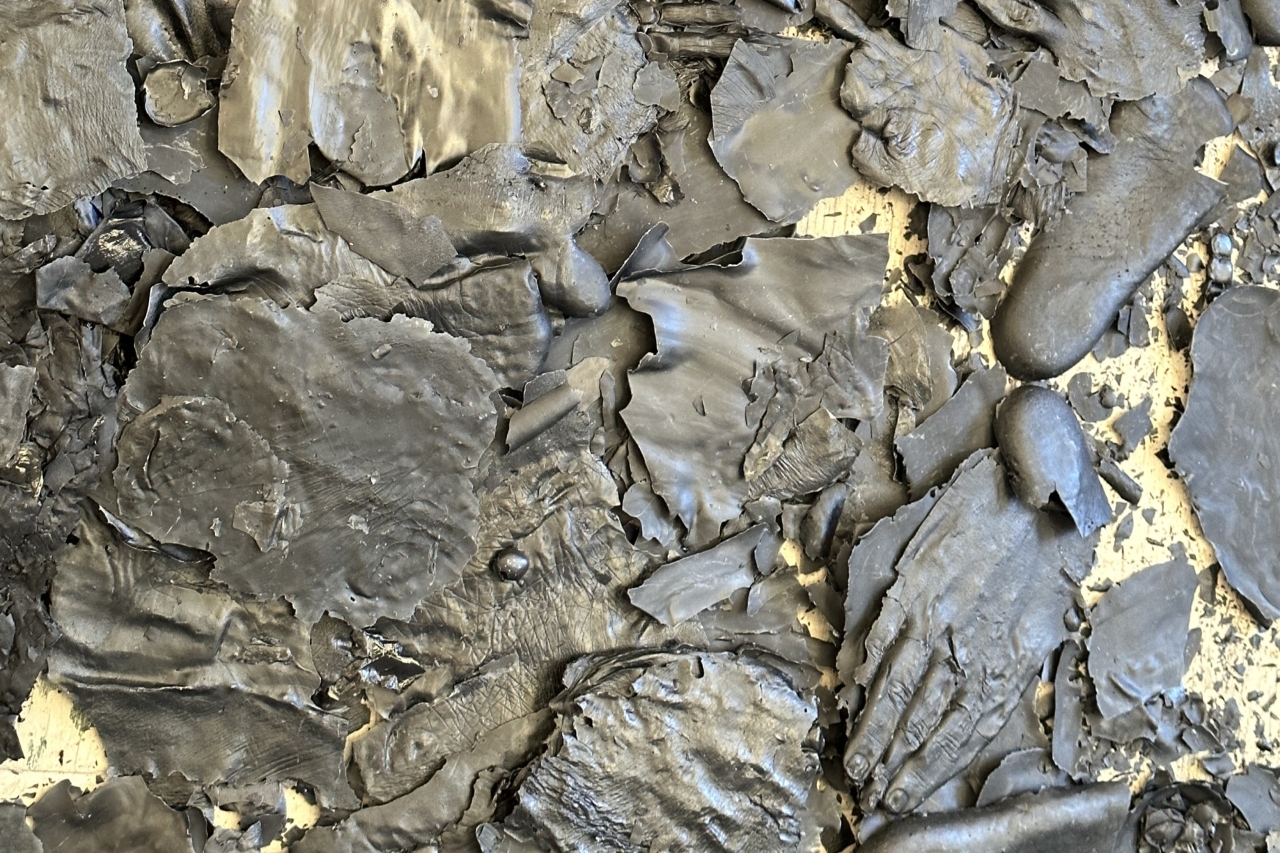

一方で、床にばら撒かれた炭のような物体も「皮膚」であり、踏むと乾いた音を立てて割れました。確かにそこに在ったものが徐々に輪郭を失い、やがて誰にも顧みられず、最後には喪失の痕跡として残るのみ。展示空間は火葬をイメージさせます。

ところで、富士吉田といえば山梨県でもっとも富士山に近い街であり、富士山の絶景スポットも多数点在しています。実際、Googleで“JAPAN”と画像検索すると、上位には誰しも一度は見かけたことがあるだろう「富士山をバックに五重塔(忠霊塔)と桜が写っている」美しい画像が出てきますが、あの画像も富士吉田で撮影されたものなのです。

近年ではその絶景を求めて大勢の外国人観光客が富士吉田を訪れており、取材日にも街のいたる場所でスマホを富士山に向ける外国人の姿を目撃しました。

そんな光景を着想源としたのが、廃材を使ったサイトスペシフィックな作品づくりで知られる香港のアーティスト、ジャファ・ラム(1973-)が制作した《あなたの山を探して》です。

展示場所である旧山叶ビルの屋上からは雄大な富士山が望めます。しかし本作は、屋上を訪れた人々の視界からあえて富士山を隠すように、竹で作った雲のような輪郭の骨組みに、富士吉田の機屋から収集したB反(傷などの都合で一般に流通しない布)である白布をたなびかせています。

そこにはラムの「富士山ばかりに注目せず、富士吉田の織物産業や作り手にも目を向けてほしい」という想いが込められていました。まるで風に揺れる洗濯物のシーツのようにも見えた白布は、かつて織物産業に携わり、今も家庭内の手仕事をこなす女性たちへのリスペクトも表しているとのこと。

1950年代に建てられ、現在では店舗・ギャラリーだけでなくライブや映画上映会場としても利用されている「KURA HOUSE」。ここでは、アーティストとしての創作活動と並行した広告や映像、空間、プロダクトデザインなどマルチなクリエイティブ活動で高い注目を集める清川あさみ(1979-)が《わたしたちのおはなし》と題した9点の作品を出品しました。

清川は富士吉田をリサーチするなかで、富士山がもつ物語性・神話性と呼応するような作品を展示したいと考えたそう。

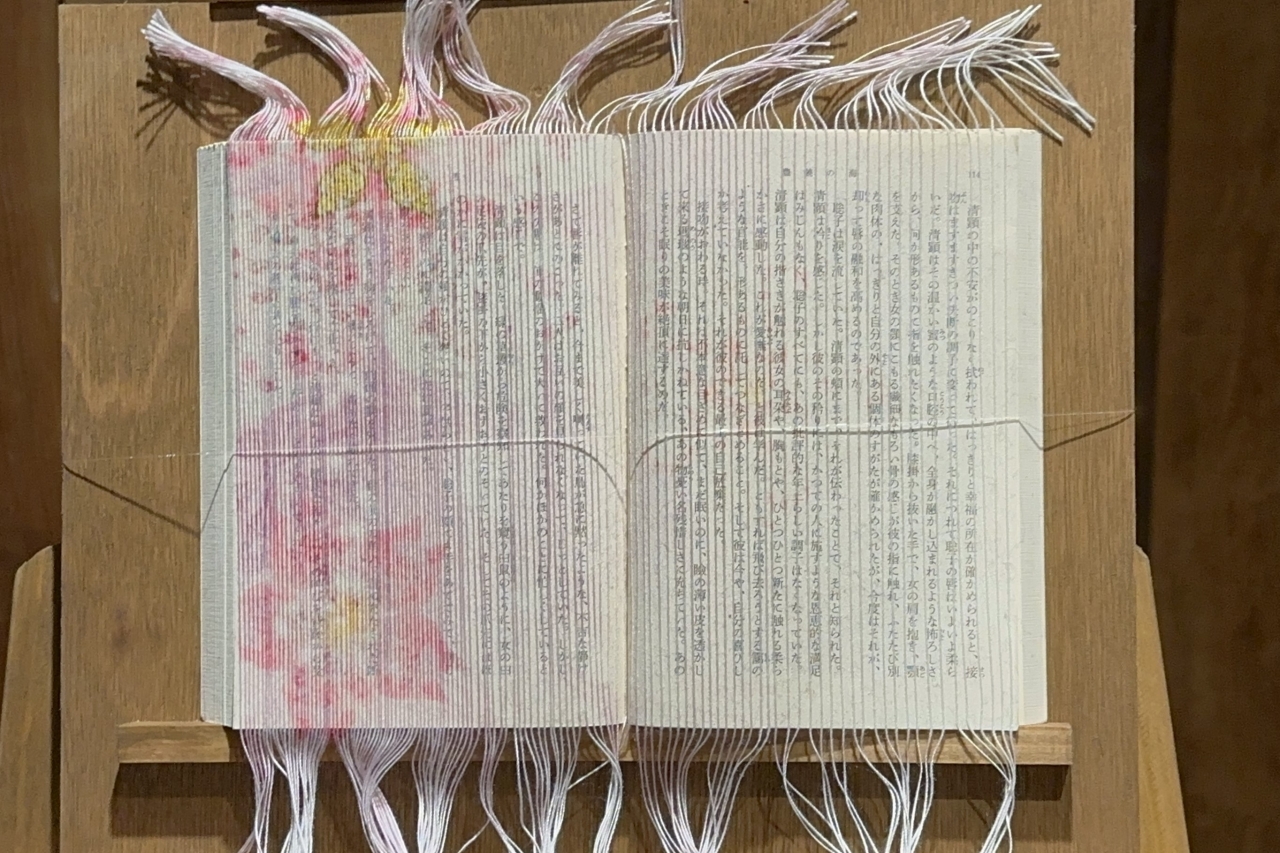

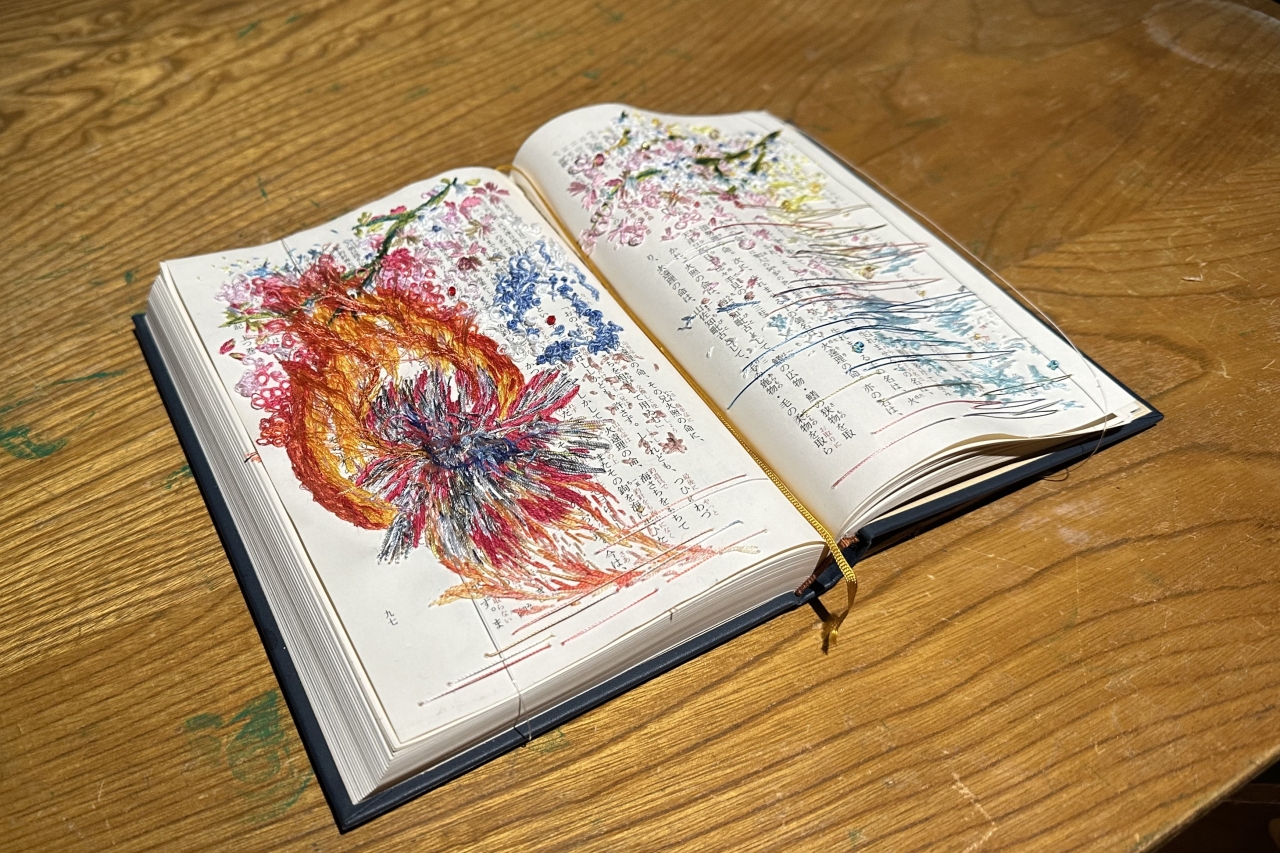

木造の薄暗い蔵の2階には、カフカの『変身』や三島由紀夫の『豊穣の海』といった作家のお気に入りの書籍に、その物語から受けたイメージを刺繍でドローイングした「わたしたちのおはなし」シリーズを並べました。ときに水彩画のようにも見える繊細な表現は、まずイメージを糸に転写したあと、一本一本分解してあらためて紡ぎ込んでいくという独自の手法が成し得たものです。

3階には「幸運をつかむ」という意味をもつ言葉「Serendipity」をタイトルに掲げたシリーズの新作を展示。夜明けをテーマとした本作は、「情報の森でさまよっている私たちが、月の光を頼りに幸運の果実を探し、新しい神話を紡いでいる」という清川が現代社会に抱くイメージを形にしています。糸で織り込まれたビーズが夜露のようにきらめくさまに、うっとりと見入りました。

また、3階ではもう1点、富士吉田にある小室浅間神社の祭神、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)の神話を再解釈した新作が披露されていました。産屋が燃えるなかで3人の子を産んだという、生命力を象徴する木花開耶姫命の近くに「Serendipity」を配置することで強いメッセージ性を帯びています。

毛糸商を営んでいたという「旧糸屋」では、沖潤子、筒 | tsu-tsu、パシフィカ コレクティブスの3組が展示を行いましたが、中でも印象に残ったのは筒 | tsu-tsuの《unsound dresser : 化粧箱、鳴ラナイ》です。

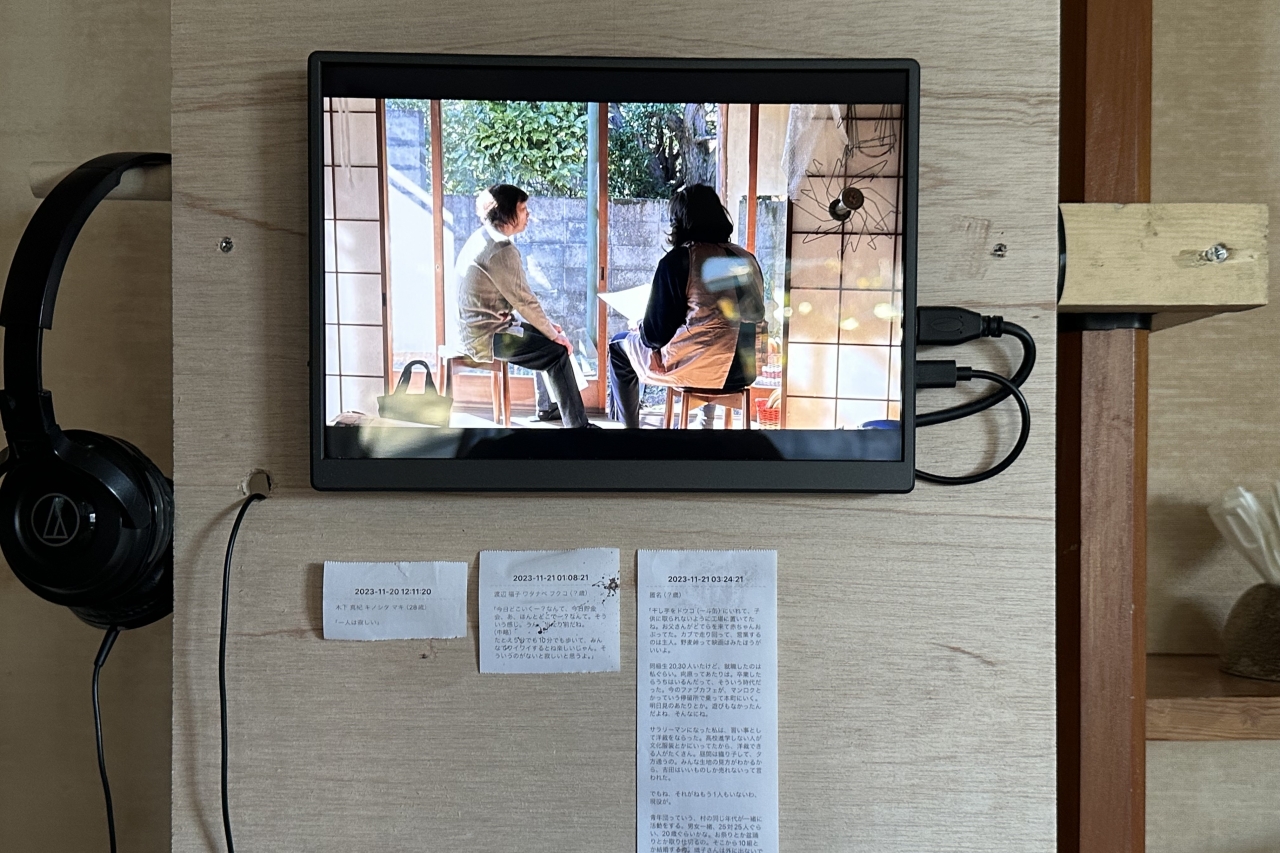

筒 | tsu-tsuは、日本舞踊の経験から得た人格の容れ物としての「筒(つつ)」という身体感覚を手がかりに、現実の人物や事件を取材して演じる一連の行為からなる「ドキュメンタリーアクティング」という手法によって、表現活動を行っているといいます。

今回は戦後に富士吉田の繊維産業を牽引し、現在も現役で機を織っているベテランの「織り子」を取材。

演技のための地図である「アクリプト(Acript)」(脚本のようなもの)を手にコミュニケーションをとり、相手の記憶、癖、言葉遣いを自らの身体に蓄積させることで、織り子の普遍的な日常をパフォーマンスとして表しました。会期中も元織り子たちにインタビューを重ね、翌日の演技や脚本に反映していったそうです。

本作の狙いについて、筒 | tsu-tsuは次のように話しました。「衰退していく織物産業のなかでも、新しくブランドを作っているというのは素晴らしいこと。そんな富士吉田の方々のために自分にできるのは、その方々が過ごした日々や記憶を忘れないことだけ。それを覚えていくための手段として、このような演技をしようと考えました」

織物産地を担う女性の職業訓練の場であった「旧文化服装学院」(1980年代まで開校)では、津野青嵐とユ・ソラの2組の作品を紹介。

ここまで富士吉田の地域性や産業への目線から生まれた作品が多かったですが、一転して、津野青嵐(1990-)は極めて個人的な問題からテキスタイルにアプローチを行いました。

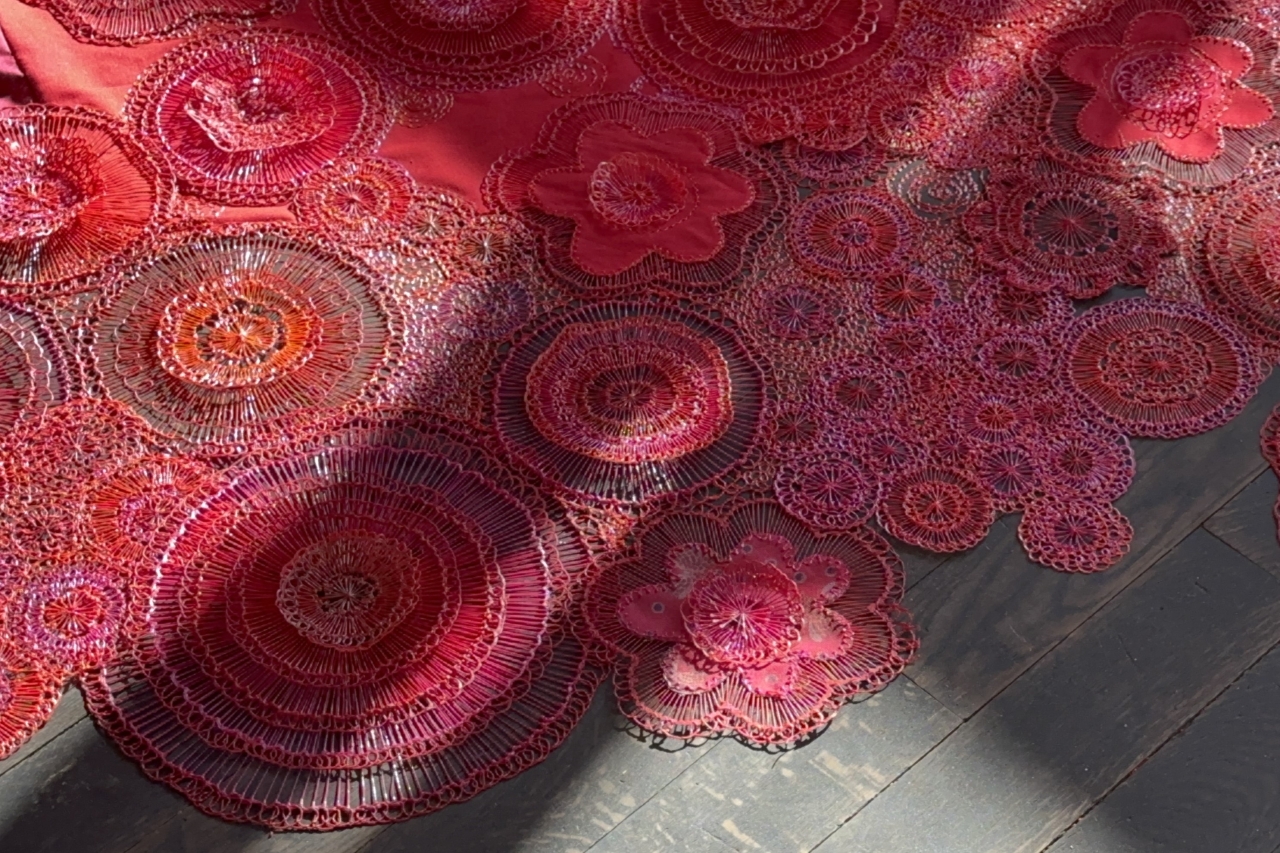

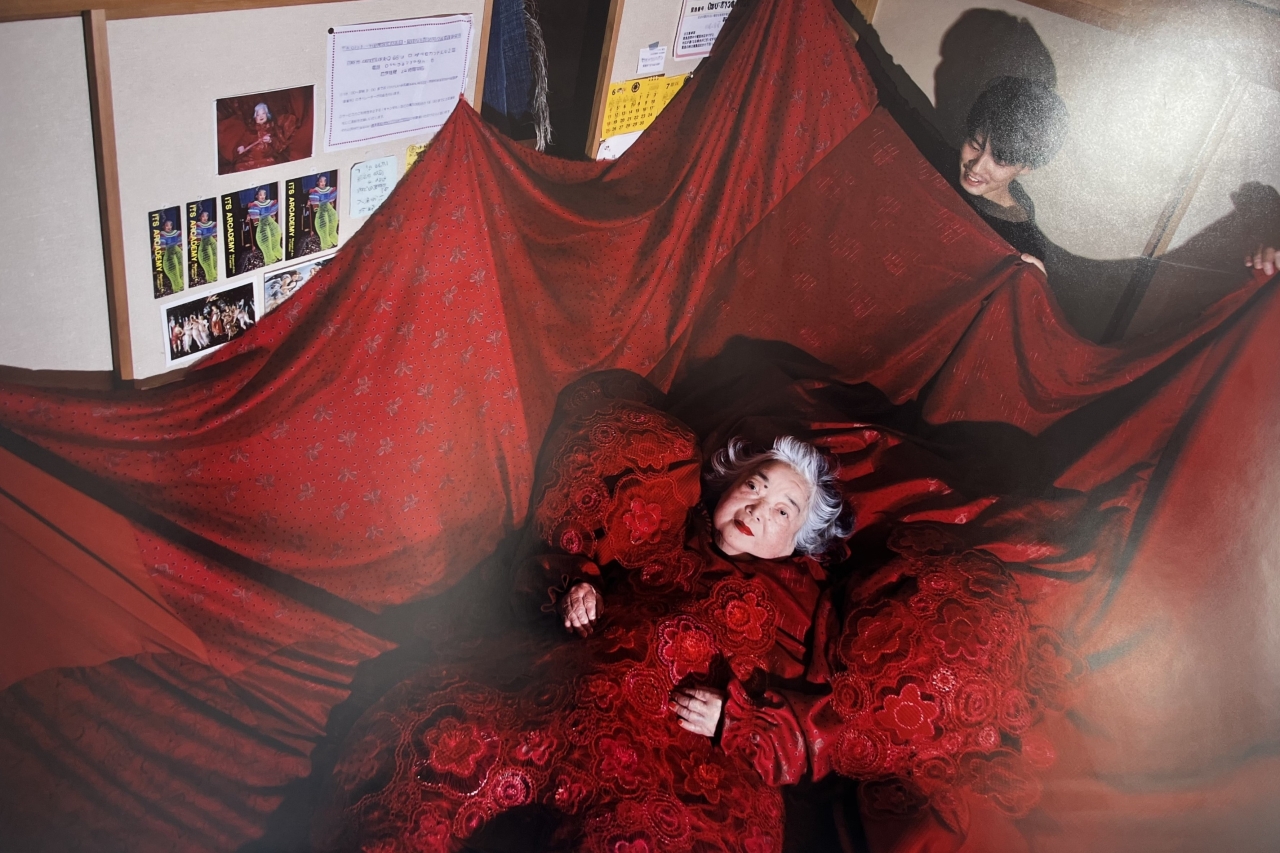

プラスチック樹脂を糸のように操る3Dペンを用いた独創的なドレスが国際的に高く評価されている津野。ファッションデザイナーのほかに看護師・研究者としての一面ももち、現在は衣服の制作を通して思い通りにならない「ファット」な身体との付き合い方を大学院で研究しているといいます。

新作《ねんねんさいさい》は研究の結果の一つでもあり、ファッションの道を志す契機となった津野の最愛の祖母が臥床生活になったことを受け、祖母が長年集めた布と3Dペンを用いて作り上げたオートクチュール。「おしゃれが好きだった祖母の力を取り戻せるような服を一緒に作りたい」という想いのもと、祖母の身体と向き合い、二人で布の組み合わせを選んで、寝ながらでも着用できる衣服に仕立て上げました。

作品は牡丹の花をイメージしたそうですが、その形状は非常に独創的で鮮烈な印象を残します。これについて津野は「どんどん平面的に、溶けるように体が崩れていく祖母の姿と、それを引っ張り上げて形を整えていく家族や介護者の力がインスピレーションになった」と明かしました。

また、富士吉田の歓楽街「西裏」に氷を提供していた富士製氷の建物をリノベーションし、アートギャラリーとして生まれ変わらせた「FUJIHIMIRO」では、かつて富士吉田で生産されていた幻の織物「甲斐絹(かいき)」にフィーチャーしたデザイン展「甲斐絹をよむ」を開催。

かつて、稲作に適さない山梨県郡内地方(現在の富士吉田地域)の土地に暮らす人々にとって、織物生産は生きていくために必要な行為であり、それゆえに織物技術が発展していきました。

現代まで続く高い技術力のルーツにあるのが、江戸時代に生産が始まった、細く撚りの少ない絹糸と高度な染織技術を組み合わせた甲斐絹です。極薄ながらも複数の絵柄が層を成すように織り上げられる甲斐絹は、奢侈禁止令で贅沢を禁止されていた江戸の人々がオシャレを楽しむために、羽織の裏地だけを豪華にした“裏勝り”の文化から生まれたものとされています。

明治時代には、独特の光沢美や奥行きのある絵柄で表現された物語性のある裏地で人気を博しますが、太平洋戦争の勃発や着物文化の衰退を背景に生産は終息。現代において、甲斐絹を織る技術はロストテクノロジーとなり、絵柄に込められた意味を読み解く知識も失われてしまったそう。

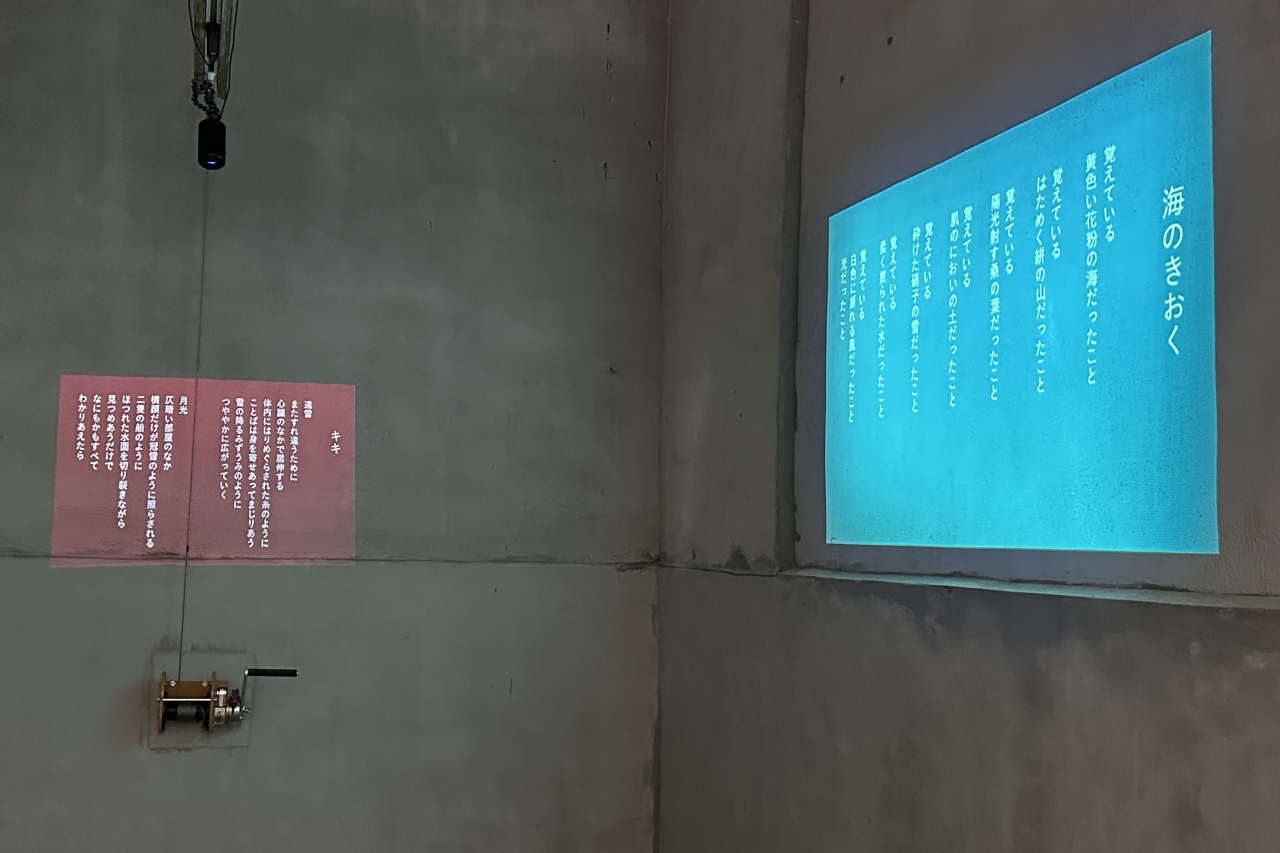

そこでデザイン展では、今では誰も存在を知らなくなった甲斐絹の文化を再発見すべく、これまでほとんど一般公開されたことのない甲斐絹の生地や羽織を含めたアーカイブを特別展示。研究者の五十嵐哲也、詩人の水沢なお、写真家の川谷光平を迎えて、それぞれの視点から甲斐絹の読み解きが試みられました。

産地の歴史を物語る甲斐絹の美と粋に迫ることで、あらためて価値が判断され、人々に新たな解釈と理解が生まれる。それは、近年になって山梨県内で始まったという甲斐絹復活の動きにも良い影響を及ぼすのではないでしょうか。

取材日は天候に恵まれ、会場から会場へ移動するたびに美しい富士山を眺められました。アート展とデザイン展を合わせても、会場同士の距離が1日あれば巡れる範囲に収まっていたことがうれしいポイントで、昼から夕方にかけて刻々と表情を変える富士山の姿を鑑賞の合間に挟むことで、新鮮な気持ちで作品と向き合えた気がします。

テキスタイルという題材と、廃屋を活用した展示方法との相性の良さもあり、地域活性化を目指す全国の芸術祭のなかでも群を抜いて魅力的な内容になっているのではないでしょうか。

テキスタイルの創造性をアートに見出し、富士吉田の風景に、産業に、人々の生活や想いに触れる『FUJI TEXTILE WEEK』。回を重ねるごとに規模を拡大している本芸術祭が今後どのように成長していくのか、非常に楽しみです。

『FUJI TEXTILE WEEK 2023』概要

| 会期 | 2023年11月23日〜12月17日 |

| 会場 | 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域 |

| 料金 | 1,200円 ※高校生以下無料 |

| 主催 | 山梨県富士吉田市 |

| 企画運営 | FUJI TEXTILE WEEK 実行委員会 |

| 公式サイト | https://fujitextileweek.com/ |