<開催期間終了>「さいたま国際芸術祭2023」取材レポート。すべてが「みるべき対象」、一期一会の代えがたい鑑賞体験を得る

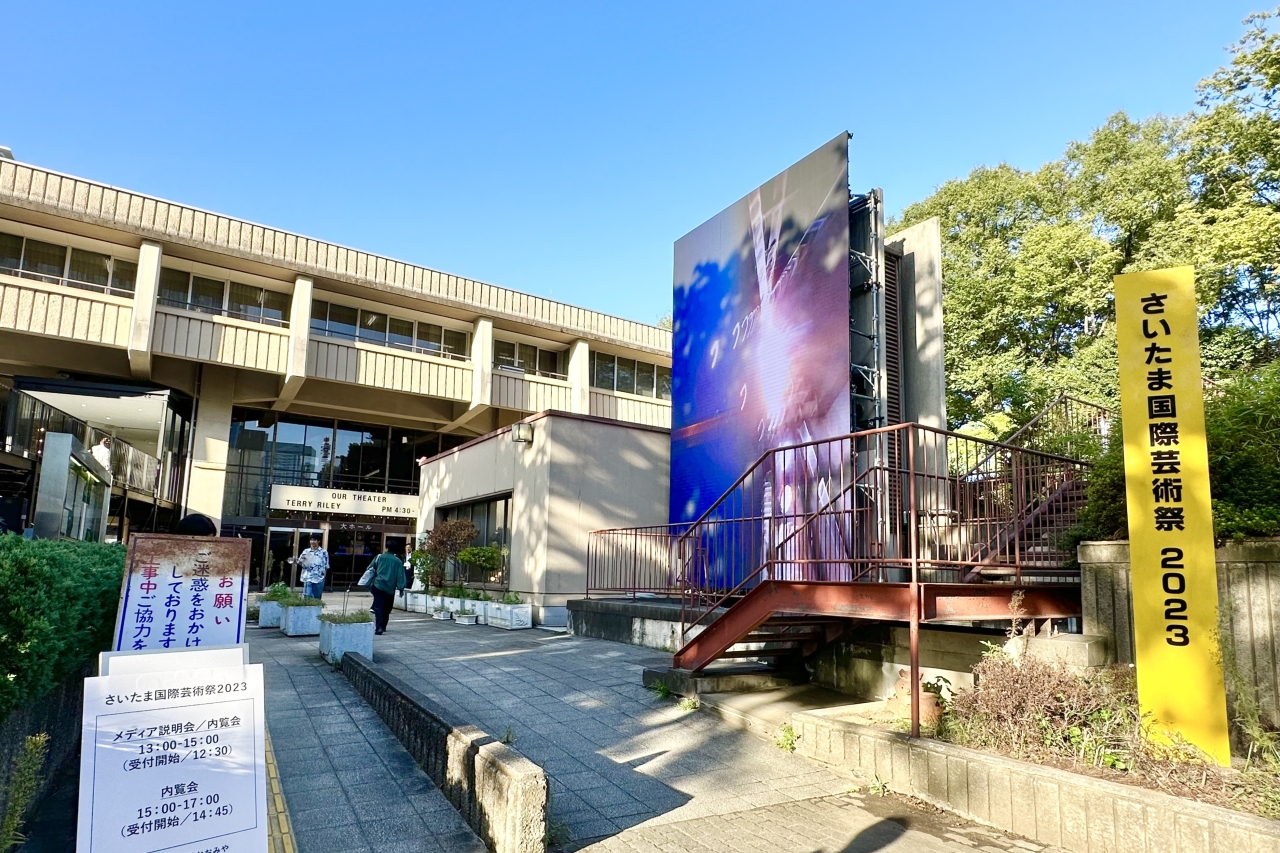

文化芸術を活かした地域の活性化や都市の魅力向上を目指し、埼玉県さいたま市を舞台に3年に一度開催されている「さいたま国際芸術祭」。その3回目となる「さいたま国際芸術祭2023」が10月7日にスタートしました。会期は12月10日までの65日間。

閉館した旧市民会館おおみやをメイン会場に、市内の文化施設やまちなかで市民プロジェクトを含めた多彩なプログラムを展開しています。開催に先立って行われた報道内覧会にて現代アートチーム「目[mé]」がディレクションを手掛けたメイン会場を取材しましたので、本芸術祭の様子をご紹介します。

※本記事は報道内覧会時点のものです。連日異なるプログラムが展開されますので、詳細は芸術祭公式サイト等でご確認ください。

目くるめく変化していく芸術祭

公募により本芸術祭のディレクターに選ばれた目 [mé]は、アーティスト・荒神明香さん、ディレクター・南川憲二さん、インストーラー・増井宏文さんを中心とする現代アートチームです。

特定の手法やジャンルにこだわらず、果てしなく不確かな現実世界を、私たちの実感に引き寄せようとする作品を各地の芸術祭で発表。世界中から「顔」を募集し、選ばれた「実在する一人の顔」を都心の上空に浮かべるプロジェクト「まさゆめ」(2021年)をはじめ、その独創性と創造性に満ちた活動は、常にアートファンの垣根を超えて大きな話題をさらってきました。

開幕前日に行われた報道内覧会に登壇した目[mé]の南川さんは、「気候変動、社会格差、分断、戦争など、さまざまな人類的課題が切迫する現代社会のなかで、いかにわたしたち自身をもう一度見つめることができるか。日本を代表する生活都市さいたまから、芸術祭、またわたしたちの暮らしや街、この世界というものを改めて捉えなおす、そんな機会につなげたい」と、テーマに込めた想いについて話しました。

目 [mé]がディレクションしたメイン会場には、アーニャ・ガラッチオ(アーティスト/イギリス)、ジム・オルーク(音楽家/アメリカ)、伊藤比呂美(詩人/日本)、グザヴィエ・ドラン(映画監督/俳優/カナダ)、エム・ジェイ・ハーパー(ダンサー/振付師/ジャマイカ)、倉田翠(演出家/ダンサー/日本)など、国内外の多彩なジャンルのアーティストが参加しています。

芸術祭のテーマと親和性が高く、「わたしたち」の存在の根源に迫るような作品を制作しているアーティストを招聘したとのこと。

詳細をチェックしてみると、さいたま市で採取した環境音だけで曲を作るというイェンズ・パルダム(電子音楽作曲家/デンマーク)のコンサートや、公募で集められた埼玉県在住・在勤の人々が日常的に行っている「仕事」の動作や在り方に着目した村川拓也(演出家)の舞台公演「仕事と働くことを演じる2」など、その土地で生活する人々を題材にしたプログラムも。鑑賞する対象に日常の「わたしたち」の姿が見えてくる新鮮さは、本芸術祭ならではでしょう。

大ホールでは音楽コンサートや新作のパフォーミング・アーツの公演、ファッションショー、映画作品や短編アニメーション作品の上映などを連日開催。

また、各展示室では写真作品やインスタレーションなどが展開されますが、なかには会期中に変化していく作品も存在します。

「メイン会場はタイムベースという考え方をもっていまして、連日、めくるめく変わっていきます。その日、その時、そこにいることを選んだ鑑賞者自身の行動によって、芸術祭のみえ方が生まれていく。一人ひとりに固有の鑑賞体験が生まれる芸術祭にしたいと考えて構想しました」(南川さん)

たとえば、川島拓人(編集者/アメリカ)が編集し、オルヤ・オレイニ(フォトグラファー/モルドバ共和国)やマーク・ペクメジアン(フォトグラファー/カナダ)、埼玉大学教育学部附属小学校の児童らが参加した「ポートレイト・プロジェクト」は会期中、なんと毎日ポートレイトが入れ替わるとのこと。

マーク・ペクメジアンは、さいたま市内の街を歩く人々に声を掛けながらたくさんの写真を撮影したそうで、「もしかしたら、誰もが展示されるモデルになっていたかもしれない。まさに、わたしたちがわたしたちに対面するような作品です」と話す南川さん。本芸術祭を象徴するようなプログラムであることから、会場を巡る「導線(※後述)」の突きあたりに配置されています。

Courtesy the British Council Collection, © Anya Gallaccio. Courtesy the artist and Thomas Dane Gallery.

また、アーニャ・ガラッチオによる赤いガーベラの生花をガラス板で壁に封じ込めた《‘preserve’ beauty》は、仏教の無常観にも通じる、刻一刻と美しい花が変容していく様子を楽しめる作品。

こうした展示により、「一度ですべてがみられない」一期一会の代えがたい鑑賞体験を提供するとともに、いつ訪れても異なる表情を見せる、何度も足を運びたくなる芸術祭に仕上がっています。

目に映るすべてを「みるべき対象」へと変化させる「導線」

「芸術祭の見え方」「一人ひとりに固有の鑑賞体験」を重視する目 [mé]がメイン会場に仕掛けた試みが、透明のフレームで作られた「導線」です。

会場全体に張り巡らされた導線は、空間を大きく分断したり接続させたりしながら、建物の外から中へ鑑賞者を誘うもの。階段を上らせたり建物外に出させたり、目の前にみえているのに行けない場所があったり、まるで迷路のような導線にルートを誘導され、自分が今どこにいるのかわからなくなっている間に、思わぬタイミングで作品と出会うこともありました。

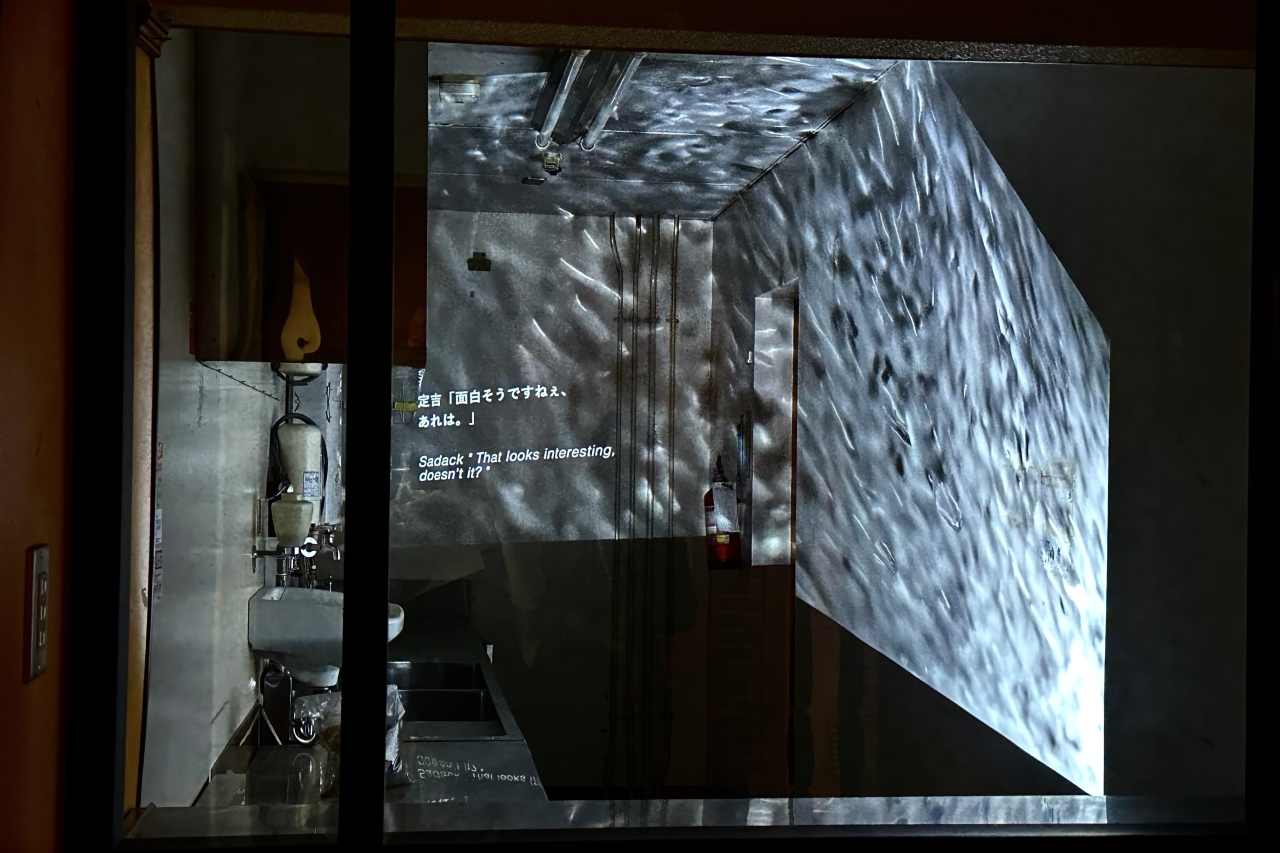

また、この導線は「窓」の機能ももっており、導線(フレーム)の向こう側にあるものをすべて「みるべき対象」へと変えていきます。

無造作に置かれたなんの変哲もないホウキや紙コップ、「わたしたち(鑑賞者)が作品をみている姿」さえも、導線を介在させることである種の佇まいのようなものが生まれ、人によってはそれらも作品にみえてくるかもしれません。そもそも会場に点在する作品にはキャブションも解説もついておらず、作品とそれ以外の境界が曖昧になっているため、自然と鑑賞者はあらゆる物体や風景に対して敏感になっていくでしょう。

また、この導線は舞台上や舞台裏にも伸びており、ときには公演中の舞台やリハーサル、準備中の楽屋の様子も垣間見ることができるというから驚きです。

大ホールの最後列から舞台裏まで回り込むように設置された導線から、実際にコンサートのリハーサルを見てみましたが、アーティストの背中越しに見える誰もいない客席やスタッフが見つめるカーテン袖など、風景として意外なところに発見や心惹かれるものがありました。導線は舞台、あるいは劇場そのものに新しい視点を見出すためのツールとなりえます。

いつどこに出現するかわからない!?「SCAPER」

また、目くるめく変化していく芸術祭を最も象徴するようなプログラム「SCAPER(スケーパー)」にも注目です。

会期中は毎日、「台本に沿った会話や動作をする」「ある場所に置かれた物を別の場所に淡々と移動させる」といった行動を行うSCAPERが、メイン会場のみならずさいたま市内の各所に登場するとのこと。

SCAPERの具体的な仕掛け人は近藤良平(彩の国さいたま芸術劇場芸術監督)と目 [mé]で、いつ、どこで、どんなSCAPERと出会えるのかは本人たちすらも把握していないといいます。さらにはSCAPERを都市・建築論の観点から研究する《スケーパー研究所》の所長として田口陽子(都市・建築研究者)も参加し、「虚と実の間の光景」を作りだします。

「SCAPERの存在は、導線からさらに会場の枠さえ超えて、わたしたちの現実や日常の概念のなかにより深く侵入し、それをさらに観察させ、いま一歩捉えていこうとする。そんな視線が拡張していくことを目指しています」(南川さん)

参加人数は非公開ですが、「毎日数名程度では収まらない、ものすごい数のSCAPER」が参加しているとのこと。

実態が曖昧なSCAPERは、鑑賞者自身がその虚実を判断することではじめて出現するともいえます。街に溶け込むことで、芸術祭の存在を知らない人々にも新しい視点を与えるかもしれません。「みるとは何か」をあらためて問う、本芸術祭でしか体験できないプログラムです。

日常に溶け込むアートを通して見つめ直す「日常」

ちなみに、メイン会場ではルートによっては窓から館内に出入りすることに。大ホールにも導線用の大がかりなフレームの通路を設置していましたし、一部はバリアフリーとは言い難いですが、閉館した旧市民会館おおみやだからこそ実現できた面白い空間構成といえるでしょう。

2022年3月の閉館に至るまで半世紀余り、多くの人々に親しまれた施設ですから、この場所が思い出深いという方も多いはず。慣れ親しんだ劇場の新しい姿を楽しむのも一興だと感じました。

なお、本芸術祭ではメイン会場以外でも、市内で長く創作活動を行っているアーティストやアート・コーディネーターら3名のキュレーターが、それぞれの視点でアートをひらく「市民プロジェクト」や、市内の多彩な文化施設や商店街、企業などと連携したプログラムも数え切れないほど展開されています。散歩ついでに気軽に立ち寄れるような展示もありますので、少しでも興味のある方はぜひ芸術祭公式サイトでご確認いただきたいです。

ちなみに、筆者が特に注目しているのは市民プロジェクトである「ART-Chari」と「CARt-SAITAMA2023」。

さいたま市内に点在する大宮盆栽美術館・漫画会館・岩槻人形博物館・鉄道博物館をアートでつなぐプロジェクトで、各館がアート作品で彩られているのはもちろん、施設間の「道(コース)」をも複数の作家たちが手掛ける自転車や車でアート化しようというものです。

SCAPERのように、まったくアートに興味のない人も偶発的なアート鑑賞へと誘い、わたしたちの生活に密接に関わる車や自転車を作品化することで、アートが日常の一部になっていく。アートと日常の境界線を薄くすることで、本芸術祭のテーマでもある「日常を見つめ直す」=「わたしたちとは何か」を考えるきっかけとなる取り組みといえそうです。

さいたま国際芸術祭では、非日常を感じられる芸術品を鑑賞しにいくというスタンスとは馴染まない点が多々あるかもしれません。むしろ、日常の延長として、さいたまの土地や人々を思い浮かべながら鑑賞することで、アーティストさえ意図しない新しい発見が鑑賞者に生まれる可能性にあふれた場所といえるでしょう。展示作品の変化とともに、鑑賞を通した気づきや印象も移り変わる楽しさをぜひ味わってみてください。

「さいたま国際芸術祭2023」概要

| 期間 | 2023年10月7日(土)〜12月10日(日) ※65日間 |

| メイン会場 | 旧市民会館おおみや

「さいたま新都心駅」「大宮駅」より徒歩約15分 |

| メイン会場開館時間 | 10:00-18:00 ※毎週金・土曜日は20:00まで開館 |

| メイン会場休館日 | 月曜(祝日の場合は開館、翌日休館) |

| メイン会場チケット料 | [1DAYチケット]一般 2,000円、さいたま市民 1,500円 [フリーパス]一般 5,000円、さいたま市民 3,500円 ※1DAYチケット…入館日のみメイン会場を鑑賞可能 (再入館可) |

| 主催 | さいたま国際芸術祭実行委員会 |

| 芸術祭公式サイト | https://artsaitama.jp/ |

※本記事の情報は報道内覧会時点のものです。最新の情報は公式ページ等でご確認ください。