<開催期間終了>【取材レポ】「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」が平塚市美術館で開催。古紙ダンボールから生まれ変わったクジラやハシビロコウなど、生き物たちが大集合

2023年6月24日~9月10日の期間、平塚市美術館(神奈川県平塚市)ではダンボール造形作家・玉田多紀さんの過去最大規模となる個展「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」が開催中です。

古紙ダンボールで作られたクジラやライオンなど、いきいきとした海や陸の生き物たちの立体作品、約130件を展示する同展を取材しました。玉田さんのコメントを交えながら、会場の様子や見どころについてお伝えします。

※展示物はすべて写真撮影が可能です。

役目を終えたダンボールを生き物として蘇らせる

玉田多紀さん(1983年生まれ、兵庫県出身)は、多摩美術大学造形表現学部在学中にダンボールの造形表現に魅了され、以降15年にわたりダンボールひと筋で立体作品を制作してきました。

素材となるダンボールはすべて古紙。「新たな再生」をテーマに、役目を終えたダンボールに命を吹き込み、生き物として生まれ変わらせています。

材料が制限され、作りたいように作れないときにこそ面白い作品は生まれるという考えのもと、古紙ダンボールはそのときどきで、自宅から日常的に出たものや周囲から譲渡されたものだけを使っているとか。

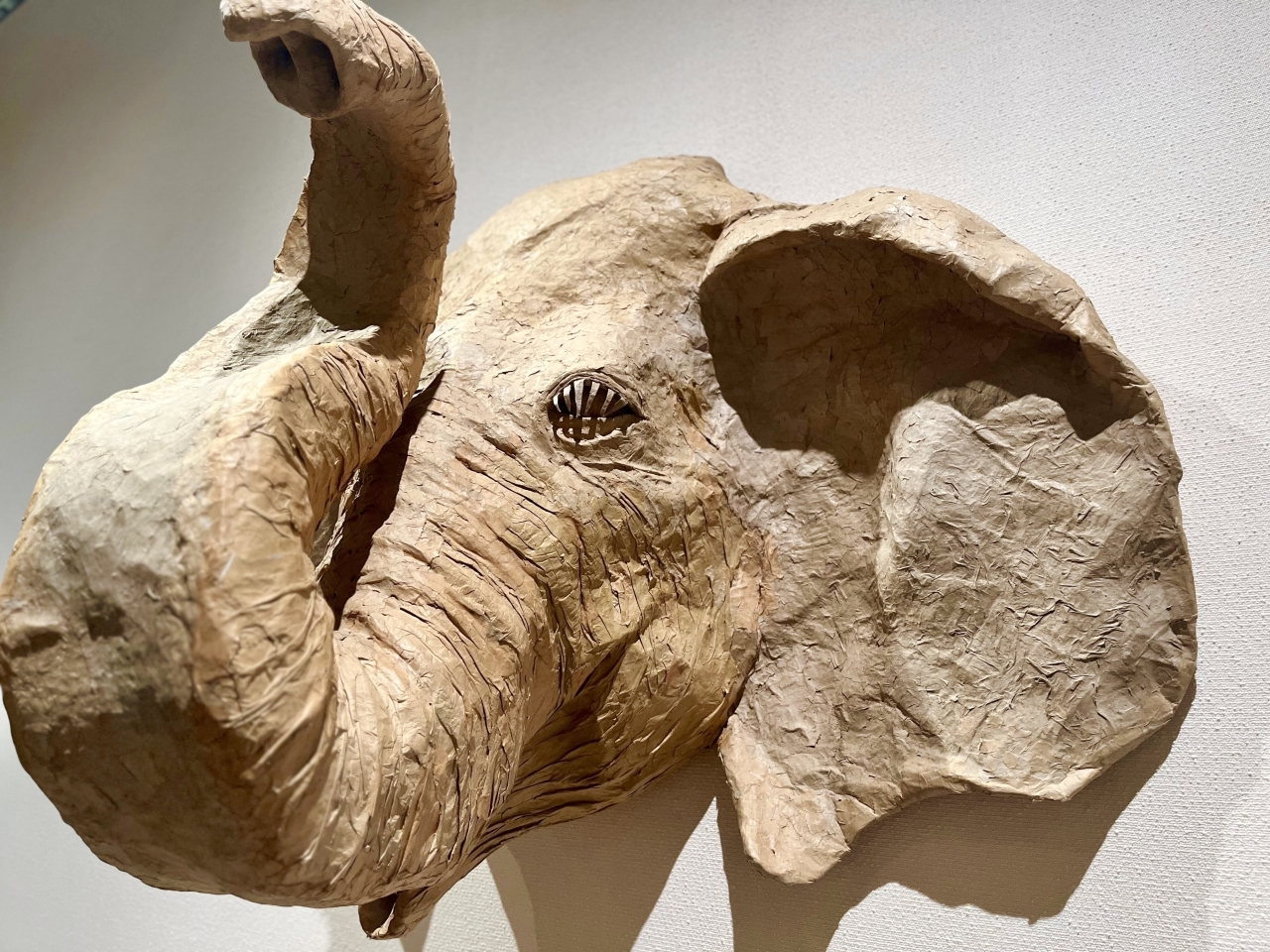

ダンボールアートと聞いて、ダンボールの断面の波模様や直線的なシルエットを活かした造形を想像する方もいるのではないでしょうか。しかし、玉田さんの作品はダンボール然としておらず、凹凸が有機的で滑らか。遠目にはまるで木彫のようにも塑像のようにも見える、不思議な風合いと質感が特徴です。

その制作方法は独特で、まずダンボールの強度と柔軟性を生かして、曲げたり潰したりして柔らかくした状態で大まかな土台を形成。その上から、粘土状にしたものや剥がし紙にしたものを何重にも継ぎはぎしながら肉付けや、皮膚のしわ、たるみといった細部の調整を行っています。

ポイントは、ハサミやカッターなどを用いずすべて手を使って造形していること。そうすることで生き物がもつ自然な輪郭を表現でき、温かみのある作品が作れるといいます。

また、ほぼ100%再生可能な天然素材であるダンボールの長所を損なわないよう、材料は「古紙ダンボール」「水」「水で溶いた工作用接着剤」のみにこだわっています。

「(私の作品は)過去の作品を水に濡らせば新しい作品の一部にすることもできるし、リサイクルに出せばいつかまたダンボールとして帰ってくる。将来的に土に還すこともできるんです」と話す玉田さん。作って終わりではなく、蘇らせた生き物たちの未来まで見据える、環境に配慮した制作スタイルを貫いています。

そうやって生みだされる生き物を「ただの模型にはしない」のが玉田流。モチーフにする生き物の体のフォルムや筋肉の付き方を研究しながら制作しているため、全体としては非常にリアルになりますが、模様やポーズなど、必ずどこかにコンセプトに合わせたアレンジを加えているそうです。

とくに顔は資料をほとんど参考にせず、玉田さんが自由に想像を膨らませて造形しているため、表情がやけに人間くさくなることもあるとか。

そこに生まれる些細な違和感が、玉田作品を唯一無二たらしめる魅力でもあります。

卵の中に入ったり、カエルになったり。子どもが楽しめる仕掛けが盛りだくさん!

会場では、「恐竜の物語」「サカナの物語」「アネモネの物語」といった10個のテーマごとに作品が展示されています。

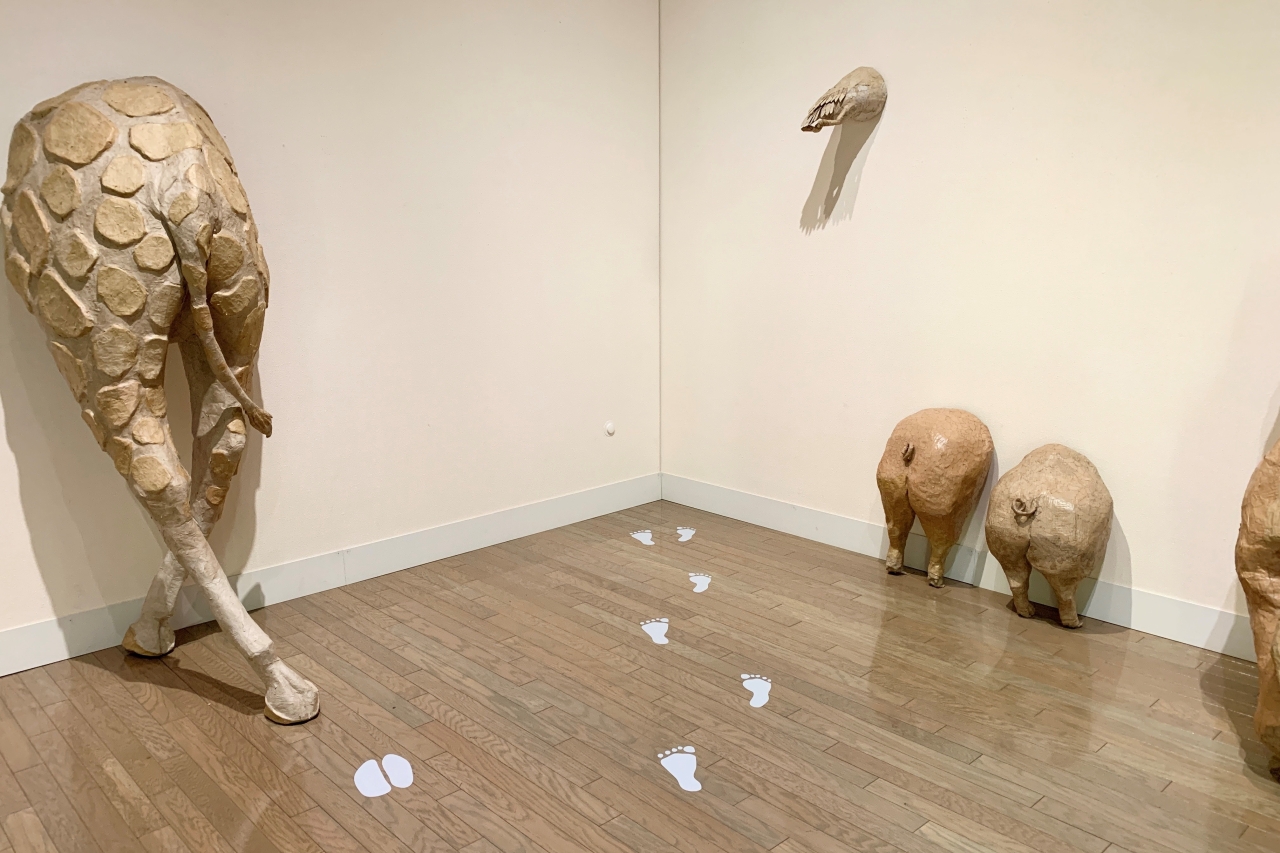

会場を進んでまず目に入るのは「おしりの物語」の展示。ワニやブタ、キリンなどさまざまな生き物たちのお尻が壁から突き出ているように見えるユニークなエリアです。

それぞれの未来へ向かって歩き去っていくところでしょうか。それとも、頭隠して尻隠さずのかくれんぼ? 下半身しかないのに、不思議と愛嬌を感じます。

床をよく見ると、カバやキリンの足跡に交じって、人間の足跡が壁まで続いていました。これは「足跡があるとたどりたくなる」という人間の特性を利用した仕掛けだといいます。

「足跡をたどって壁にぶつかると、人間も生き物たちに交じってお尻をこちらに向けて、作品の一部になる。人間も地球上の生き物の仲間なんだよ、ということを表現しています」

鑑賞者が参加することで完成する展示は他にもあり、続く「恐竜の物語」の一角にある《作家のたまご》は、高さ170cmほどの殻に入って鑑賞者自身が卵の中身になります。

始まり・可能性のかたまり・未熟といったイメージがある卵という存在に、初心に返る・生まれなおすような気分で入ってもらおうと制作したとのこと。同作はとくに子供たちに人気で、中に入るとなかなか外に出てこない子が多いそうです。

「ダンボールは音を吸収するので、外との聞こえ方の違いや、視界の違いも楽しめます。体内に戻ったようで安心する、というのも人気の理由かもしれません」

ドラマティックな照明が彩る「カエルの物語」には、2枚の葉の片方にだけ《Active frogs》と名付けられたカエルが横たわっています。フロッグスなのに1匹しかいない……ということで、もう片方の葉の上で鑑賞者にカエルになりきってもらおうというエリアです。

カエルは約2メートルと非常に大きいですが、カエルが巨大化したのではなく、鑑賞者が小さくなったイメージで鑑賞してほしいとのこと。上部にはクモの巣が張り巡らされ、無数のクモたちがカエルを監視するように見下ろしています。

「カエルサイズになったときにクモはどう見えるかとか、大きなクモの巣の恐怖感とか、カエルの視点になって過ごしてもらうために作った展示です。私は、人間として生きる上で一番重要なのが想像力だと思っています。日常でもめ事が起きるのは、相手のことを考える想像力が欠けているからではないかと。それは人だけじゃなく、他の生き物や地球に対しても同じ。なので、この展示が自分ではない側の視点を想像するきっかけになればいいなと考えています」

「2周、3周としたくなるような、ただ見るだけでは終わらせない展覧会にできたと思います」と充実感に満ちた表情で語った玉田さん。

その言葉どおり、会場にはほかにも、実際に手に持って感触や強度を体験できる作品展示や、得票数が立体として立ち上がっていく人気投票ボード、さまざまな角度から作品を観察しなければ答えられないクイズなど、子どもはもちろん大人も好奇心をもって踏みこんだ鑑賞体験をさせる仕掛けが散りばめられていました。

絶滅危惧種や環境問題を扱った作品にも注目

玉田さんがダンボールで生き物を作り始めた当初は、作品は自分の性格や感情を投影した自画像のような存在だったと話します。

それが近年では、生き物の視点で絶滅危惧種や環境問題の現実をとらえた作品作りに力を入れるようになったとのこと。

基本的にボーダーレスで作品に柵を設けていない同展ですが、ハイライトである「絶滅危惧種の物語」の展示では様子が一変。芝生めいた舞台により、こちらとあちらの世界が分けられていました。

「『おしりの物語』では人間が加わってひとつの世界だったんですが、絶滅危惧種をテーマにした段階で人間は加われないなと思ったので」と演出意図について明かす玉田さん。

「絶滅危惧種というくくりは、結局は人間が主人公であって、絶滅危惧種の生き物たちは『僕たち絶滅しそうだよね』とは思っていないわけです。その環境の中で淡々と生きて、何も反論もせず抗わないっていう。彼らは私たちとは別の世界にいる。だからここに結界みたいなものを作りました」

人間の森林開発や違法な密猟によって数を減らしたオランウータンは、体毛の繊細な造形美に目を奪われますが、鑑賞者へ向ける視線は悟りを開いたようにどこか冷ややか。

動かない鳥として有名なハシビロコウにも注目です。羽に花を背負った不思議な姿をしていますが、これはハシビロコウを見に動物園に訪れた人々の「いつ動くんだろう」と集中する視線のプレッシャーを花として表現したもの。人間の身勝手なふるまいに対する違和感を、皮肉を交えて美しく可視化しています。

こちらは「サカナの物語」で顔と尾を出す巨大なクジラの展示。クジラは会場をゆうゆうと泳ぎまわっているように見えますが、実は「水面でキラキラと光るものがプランクトンだと思って顔を出したら、それはビニール袋やストローといった大量の海洋プラスチックゴミだった」……という悲しいストーリーをもっています。

玉田さんの問題提起は、一見で迫力や造形美に満足すると気づけないほどさりげないです。「なぜこんな形(展示)になっているのか?」と、常に頭のどこかで意識し続けることではじめて、その作品を本当の意味で味わえるのかもしれません。

なお、これらの作品の解説を終えた玉田さんは「今の私の作品は人間批判の方向にいっていますが、そこに留まり続けるのはあまりにも悲しい」と心境を吐露。そのうえで「これからは作家人生をかけて、人間がどのように自然や生き物たちと共存していくべきなのか、答えをだすような作品展開をしていきたいです」と今後の活動目標についても明かしました。

造形の新境地を開いた、成長を続ける「蓮太郎」シリーズ

同展ではいくつか新作が発表されています。なかでも注目してほしいのは、「蓮太郎(はすたろう)物語」のエリアで迫真の表情を浮かべて立ち尽くす《Baby’s breath》です。

2019年制作の蓮太郎シリーズは、玉田さんのご子息(現在6歳)が生まれてから2~3年までの子育ての記憶を、蓮から生まれた蓮太郎という架空のキャラクターの成長の物語として表現したもの。

15件の立体を通して、蓮太郎が立派にひとり立ちしたところでひと区切りとなった同シリーズですが、制作から約4年が経ったタイミングで新作が登場しました。

タイトルの《Baby’s breath》はカスミソウを指す言葉です。かわいらしい響きですが、蓮太郎の表情は必至の一言。不気味なカスミソウに体を覆われ、固くこぶしを握り締め、苦しげに全身をもだえさせて……。会場にある他作品と比べて、明らかに別ステージに至ったことを感じさせる異質な生々しさをまとっています。

「子どものぶつかる問題や悩みが、幼児から青年のものになりつつある。彼が次のフェーズに行く前に、一度ここで作品として残しておきたい」との思いで新作に取り掛かったという玉田さん。

「自分の考えと他人の考えが合わないときに、ワーッとなってしまう。その叫びにあわせて、毛穴という毛穴からカスミソウが噴き出している。彼の幼稚性が体から抜けていくみたいなイメージですね。でも、そうやって戦っている彼を私は見守るしかない……ということで、このような表現になりました」

完全に自己と切り離して制作したという点で、玉田さんにとっては珍しいアプローチの作品です。

じつは制作方法も他作品とは大きく異なり、普段はダンボールをまるめて体の中心を作ってから手足など細かいパーツに着手していますが、《Baby’s breath》は足の裏から始めて、中心は空洞のまま少しずつ足、お尻、腰と積み上げるように体を成形していったとか。

「今までは失敗したら削ればよかったんですが、今回はパーツを一つずつ、ちょうどいいバランスをみながら確実に作っていかなければいけませんでした。大変でしたが、これって私の子どもとのかかわり方に近いんです。きれいに触りたい。丁寧に育てたい。でもかかわりすぎないようにしたい。そういうところが似ているなと感じたのでこの作り方にしました」

次は子どもが成人したとき、父親になったとき。「子どもと見守る私の物語」として、10年20年という歳月をかけて、フェーズごとに作品化していきたいと話す玉田さん。蓮太郎シリーズは、ご子息とのかかわり方が変化するたびに制作方法も様変わりし、造形作家としての新境地を開いていくのかもしれません。

「すべての図工美術の教科書でダンボールアートを採用させたい」という壮大な目標をもつ玉田さんは、教育普及活動にも力を入れています。同展でも作家自身が行うギャラリートークやワークショップを開催するほか、ダンボールアートの作り方の解説動画も上映中。

「この技術を秘密にしたいとは全く考えていないです。ダンボールさえあれば専門的な道具は何も必要ないので、展覧会から帰ったらすぐチャレンジしてもらえたらなと。その経験があれば、他の素材でも『もしかして揉めばいい感じになるかも?』と新しい視点で考えられるようになるかもしれない。何かそこから派生するものがあればいいなと願っています」

解説動画は玉田さんのYouTubeアカウントでも確認できるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。

「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」の開催は、2023年9月10日まで。

「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」概要

| 期間 | 2023年6月24日(土)~9月10日(日) |

| 会場 | 平塚市美術館 展示室1 |

| 開館時間 | 9時30分~17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし、7月17日(月・祝)は開館)、7月18日 |

| 観覧料(税込) | 一般 700円、高大生 500円

※団体料金あり |

| 主催 | 平塚市美術館 |

| 展覧会公式ページ | https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/20162006_00030.html |

※本記事の情報は取材日(2023年6月23日)時点のものです。最新の情報は公式ページ等でご確認ください。