<開催期間終了>【取材レポ】“わからない”現代アートをもっと身近に。「タグコレ」展が角川武蔵野ミュージアムで開催

子供のラクガキにしか見えない絵画、人体を模した不気味なオブジェ。一見では何を表現しているのかわかりづらい現代アートは「難解だ」「敷居が高い」と、興味はあっても敬遠してしまうという方が多いのではないでしょうか。

そんなアートビギナーに向けて、現代アートにもっと親しんでもらおうと企画された展覧会「タグコレ 現代アートはわからんね」が、2023年2月4日から角川武蔵野ミュージアムで開幕。(開催は5月7日まで)

開催に先立って行われた内覧会を取材しました。

| ◆出品作家 会田誠、カラ・ウォーカー、アンディ・ウォーホル、オスジェメオス、加藤泉、グレゴリー・クルードソン、小泉明郎、デイヴィッド・サーレ、さわひらき、ラキブ・ショウ、インカ・ショニバレ CBE、スーパーフレックス、田名網敬一、ミカリーン・トーマス、奈良美智、名和晃平、西野達、ピーター・ハリー、潘逸舟、ウラ・フォン・ブランデンブルク、キース・ヘリング、デイヴィッド・ホックニー、ライアン・マクギネス、テレサ・マルゴレス、アド・ミノリーティ、宮島達男、ヴィック・ムニーズ、ザネレ・ムホリ、オスカー・ムリーリョ、森村泰昌、ロイ・リキテンスタイン、トーマス・ルフ、ケヒンディ・ワイリー、渡辺豪(五十音順) |

現代アートコレクターの驚きや発見を追体験。「タグコレ 現代アートはわからんね」

ミスミグループ創業者の田口弘さんが収集した、世界各地の現代アートのコレクションである「タグチアートコレクション」、略して「タグコレ」。

1990年代、田口さんはミスミ社長在職時にアメリカン・ポップアートを中心とした「ミスミコレクション」を築きました。90年代後半からは個人コレクションを開始し、日本を含めた世界各国に対象を広げて作品を収集。2010年代に入ると徐々に長女の美和さんが管理・運営を引き継ぎ、コレクションの拡充を進めています。

現代アートとまったく縁のないビジネスマンだった田口さんが、どのように現代アートと出会い、「現代アートはわからんね」と思いながらもその魅力にのめり込み、日本を代表するアートコレクションを形成するに至ったのか。

現在開催中の「タグコレ 現代アートはわからんね」には、タグコレおよびミスミコレクションから、キース・へリングや奈良美智、名和晃平など選りすぐりの現代アート計52点を展示。現代アートの多様性を紹介するとともに、作品収集にまつわるさまざまな舞台裏エピソードから、田口さんや美和さんの驚きや発見を追体験できるという、コレクターのストーリーを柱にした展覧会です。

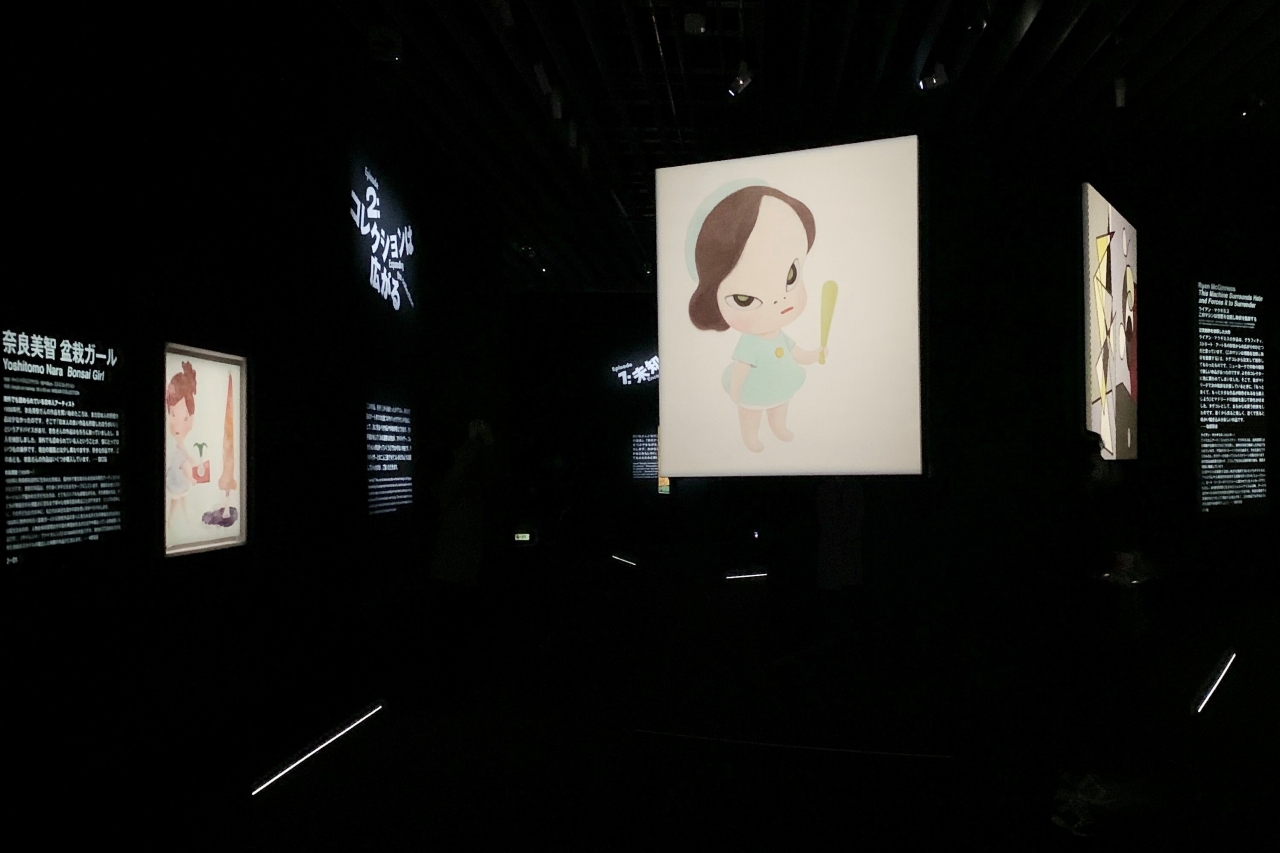

文字情報の可能性を追求した、ブラック・キューブの展示空間

会場に入ると、まずはその極端な暗さに驚きました。

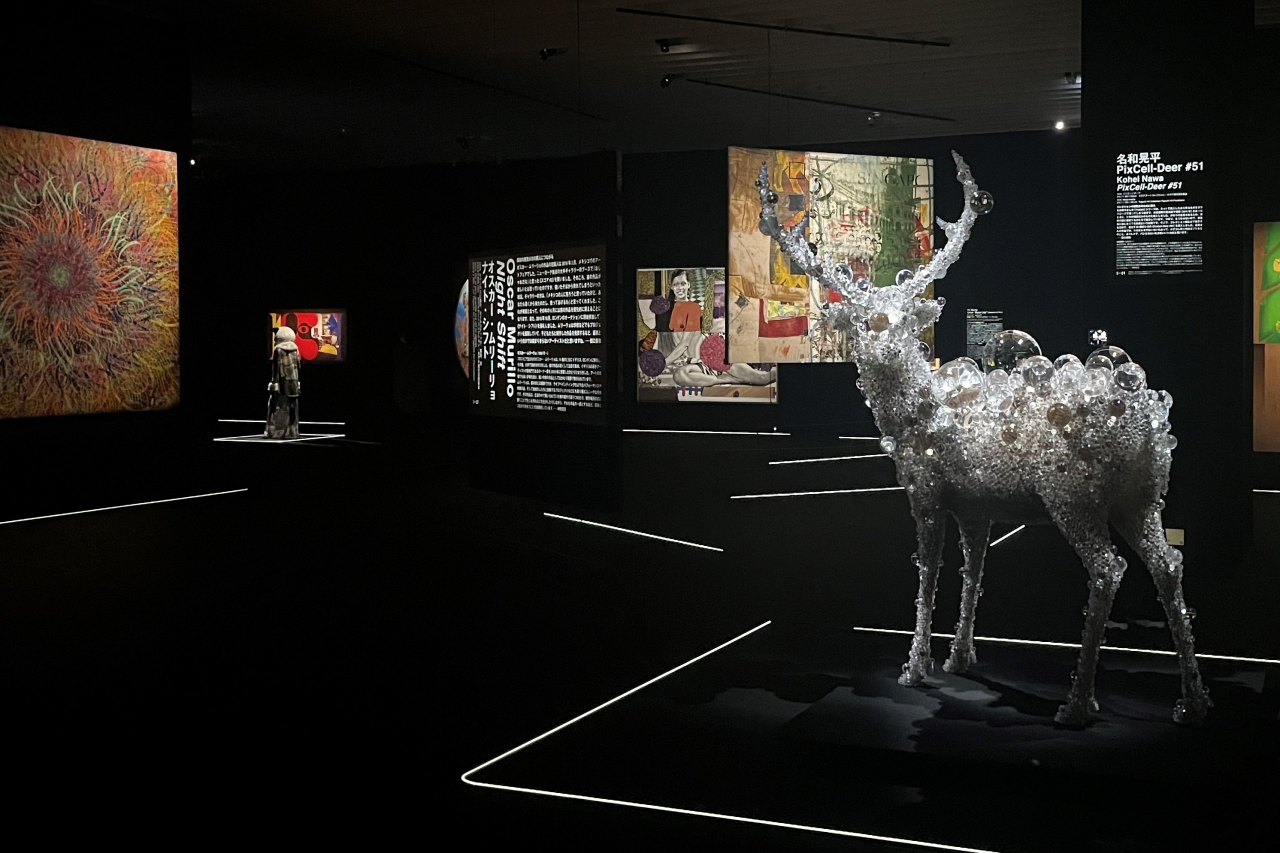

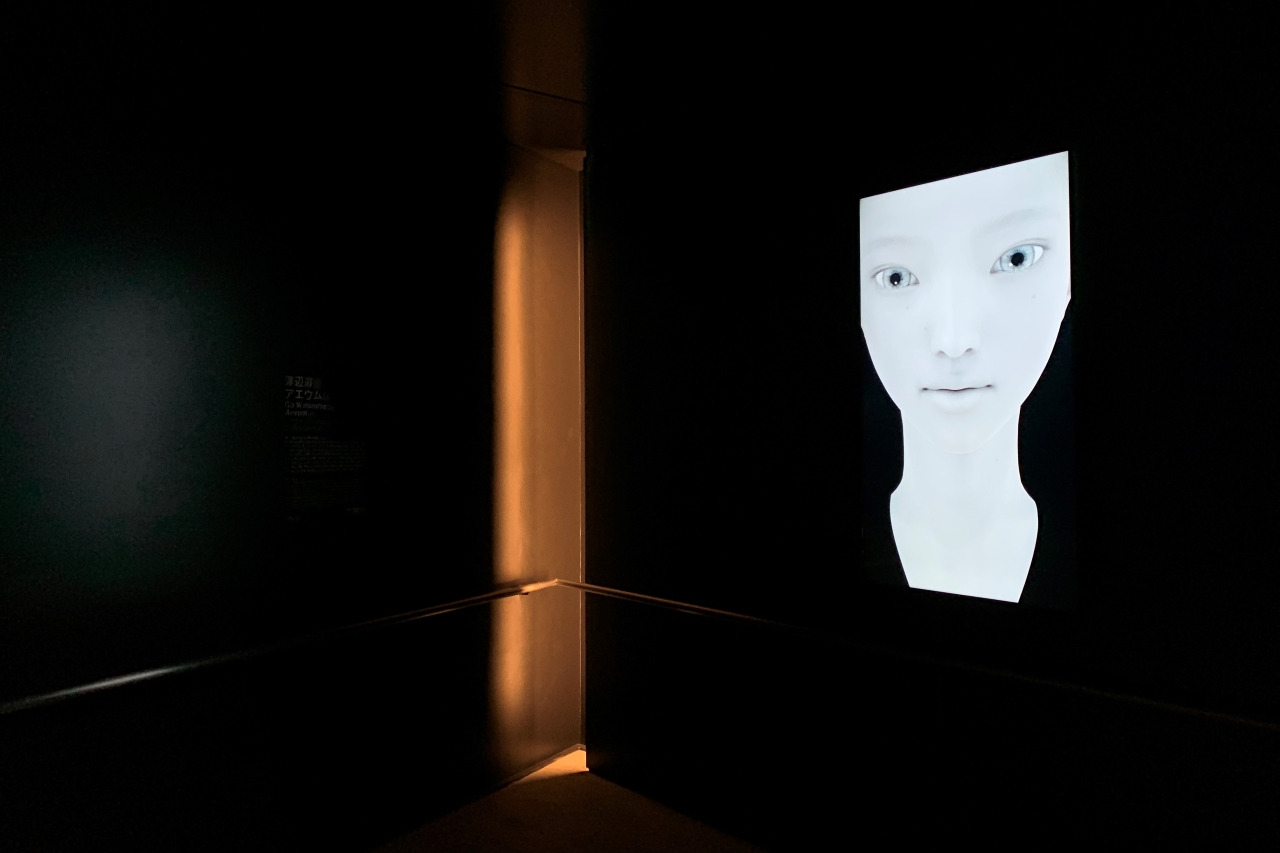

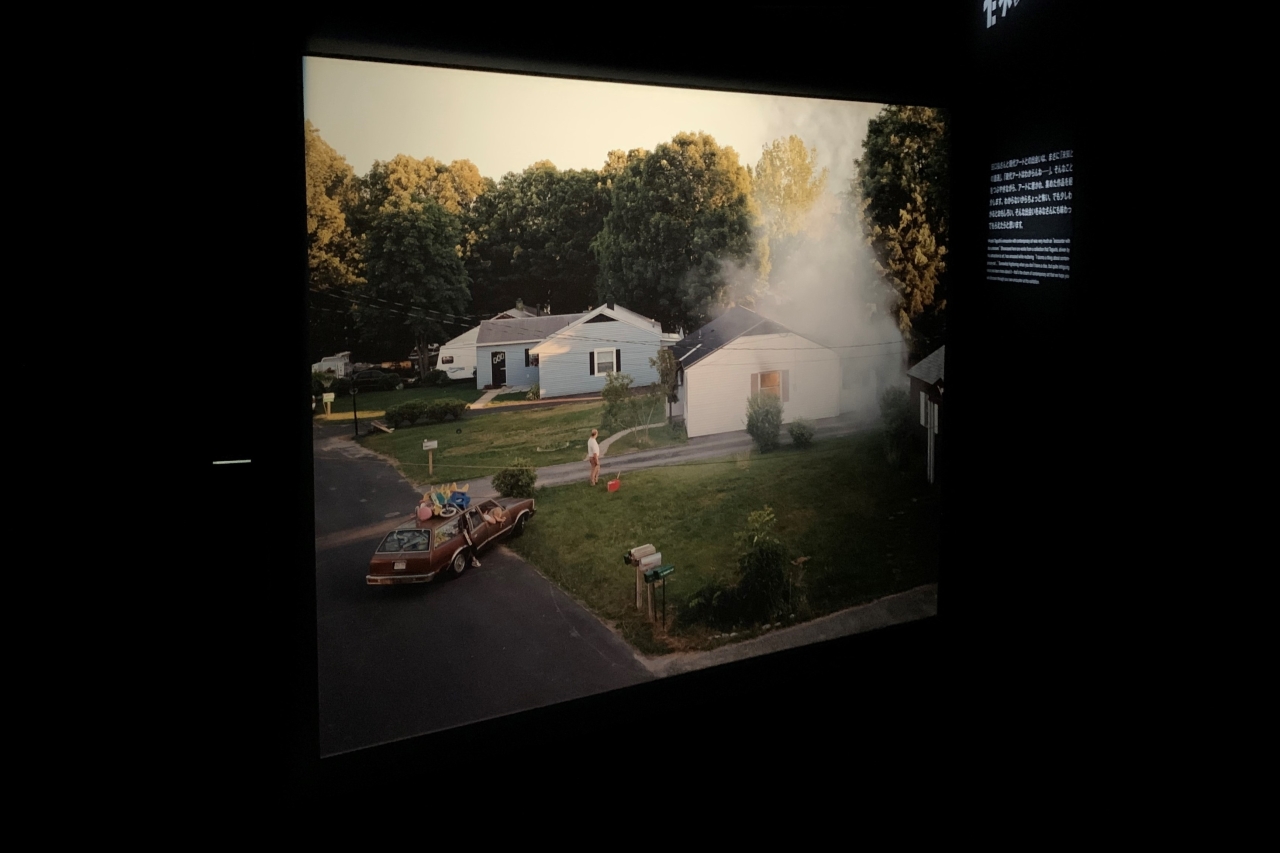

美術館によくある四角く白い箱のような展示空間をホワイト・キューブと呼びますが、これはいわばブラック・キューブ。作品保護のため、作品の足元には境界線を示す照明が設置されていますが、それ以外の光源は本当に最小限で、よほど近づかなければ人の顔も判別できないほどでした。

認識できるのは作品と白く浮かび上がる文字だけという漆黒の異空間。

このドラマチックな展示空間を作った理由について、本展の企画ディレクターである角川武蔵野ミュージアムの神野真吾さんは「文字情報を重視した展示の可能性を追求した結果です」と話します。

神野さんによれば、現代アートの展覧会では、見栄えを重視するためや、作品を“見て感じる”ことがアートの本質だという近代アートまでの考え方が根強く、文字情報を排斥する傾向にあるそうです。キャプション(作品情報)はあるものの、パネルが極端に小さかったり、作品とかなり離れた場所に掲示されたり……。

しかし、現代アートというのは“見て感じる”だけでは足りません。現代アートの定義は人によりさまざまですが、おおむね” 現代社会の状況や問題を反映する、または社会や美術史への批評性を含む”作品であるという認識は共通しているようです。つまり、現代アートはコンセプトが重視されるジャンルということですね。

そのため、作品の本質に触れようとするなら、文字情報を排斥するのはむしろ逆効果で、作品の背景にどんな文脈があるのか、なぜ作家がその作品を制作したのかを知る必要があるのです。

その矛盾が現代アート鑑賞を難しくさせている、との問題意識から誕生したのが本展のブラック・キューブです。

理想は、鑑賞者を作品そのものと集中して向き合わせるために、文字情報は提供しつつも、文字がうるさくならないこと。検討の末、暗闇の中で作品にのみ照明を当ててイメージを浮かび上がらせ、文字はそれ自体を発光させて情報だけを伝えるというアプローチにたどり着いたのだとか。

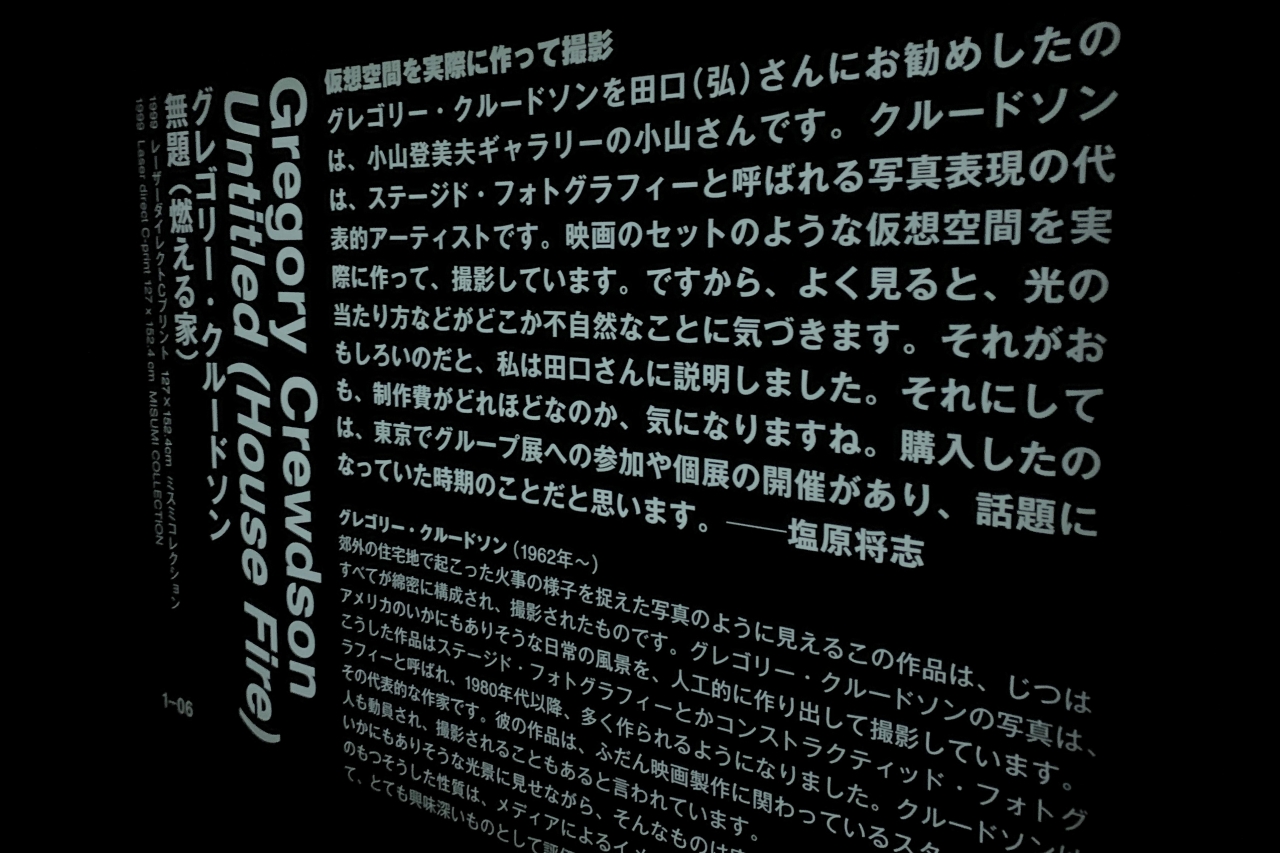

各作品のキャプションに載っているのは、タイトルや作家名、制作年といった基本情報のほか、その作品(作家)になぜ価値があるとされているかの丁寧な解説。加えて、本展ならではの特徴として、先述の通り田口さん、美和さん、長年タグコレのアートアドバイザーを務める塩原将志さんから聞き取りした、コレクション形成にまつわるエピソードを取り上げています。

購入作品の魅力や選定の経緯、コレクターや作家との秘話などエピソードは多種多様。飾らない言葉で綴られる、彼らならではの美術体験を通して、作品を身近なものに感じてもらおうという趣向です。

コレクションの物語から作品との対話が始まる

展示はEpisode1からEpisode5のセクションに分けられていました。順番に紹介していきます。

「Episode1:未知との遭遇」では、田口さんが新橋のブティックでひと目見て「なんじゃ、こりゃ!」と困惑しながらも「元気が出るような絵だ」と惹かれ、コレクションを築くきっかけになった運命の作家、キース・ヘリングやアンディ・ウォーホルなど初期の収蔵作品を紹介しています。

アメリカン・ポップアート中心だったミスミコレクションとは異なり、タグコレがグローバルな視点で世界各地の作品に目を向けるようになったことや、力のある若手作家に注目するようになったこと。続く「Episode2:コレクションは広がる」では、アートアドバイザー・塩原さんの協力でコレクションがどのように発展していったのかをたどります。

たとえば、塩原さんが収蔵を提案した会田誠の代表作《灰色の山》(2009-2011)について。

日本の文化や社会の現実を反映した絵画や立体、パフォーマンスなどを創作し、過激な作風でときに激しい賛否両論を巻き起こしてきた会田誠。7mを越える巨大な絵画《灰色の山》は、遠くからは美しい山のように見えるかたまりが、実は気の遠くなるような細かさで描かれた死屍累々のサラリーマンたちだったという、日本の過酷な労働環境への風刺を込めた1作です。経営者だった田口さんがこの作品を迎えたことで、コレクションに新しい意義をもたらしました。

アート界では、コレクション自体が価値あるものと信用されると、そのコレクションに入っている作家に対しても「才能ある作家なのだろう」という評価につながり、逆に作家からは「このコレクションになら作品を売ってもいい」という声が上がるようになります。

塩原さんが会田誠をはじめ、奈良美智などの日本人作家の購入を提案したのは、「日本のコレクションなのだから、実力のある日本人作家を海外に紹介する役割も担うべきだ」と、価値あるコレクションの姿を目指したからでした。ただ好みの作品を集めるだけでなく、コレクション独自のカラーをつくり、信用を築くための作品収集に力を入れたことも、タグコレ発展の大きな理由といえるでしょう。

また、本章にある本展一の大作、ライアン・マクギネスの《このマシンは憎悪を包囲し降伏を強要する》(2007)は、アーティストに依頼して制作してもらったもの。完成した作品をギャラリーで見て購入するばかりが収集方法ではないことを伝えるもので、こちらも塩原さんのアドバイスあっての収蔵作品です。

タイミングを逃したり、予算オーバーだったりと、当然ですがお目当ての作品が必ずしも手に入るとは限りません。「Episode3:作品を買うということ」では、良い作品を手に入れるためのさまざまな苦労話が並んでいます。

予算を大幅にオーバーしたラキブ・ショウの《ポピーの花の聖セバスティアヌス》(2011-12)を手に入れるために挑戦した、ドキドキの価格交渉。

ヴィック・ムニーズから《裏面「モナ・リザ」(レオナルド・ダ・ヴィンチ)》(2012)を購入する際、塩原さんに一瞬転売を考えさせたムニーズの悪魔のささやきとは?

こういった機会でもないと表に出ない、買い付け現場のユニークな舞台裏が垣間見られます。

「Episode4:アートは変わる、世代も変わる」では、美和さんがコレクションの管理や運営を任されるようになったことや、貧困や差別、暴力などの社会課題をテーマとした作品が増えている昨今の現代アートシーンから、タグコレの方向性も少しずつ変化していることを紹介。

美和さんはもともと、ソーシャルワークや社会福祉の教員として大学などで講義をしていた経歴の持ち主です。そんな美和さんのコレクション形成を象徴するのは、アド・ミノリーティの《フォクシー》(2019)、《キティー》(2019)というかわいらしい半獣半人の立像。フェミニズムやジェンダー・クィア理論に関心をもつミノリーティは、マイノリティーが抑圧される生きづらい現実ではなく、誰もが安心して過ごせる新たな世界像を形にしています。

本章では、黒人差別をテーマの下敷きにしつつ美しいバレエの様子を撮影したインカ・ショニバレCBEの《オディールとオデット》(2005)や、ドイツのファシズムを扱った森村泰昌の《なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え)》(2007)といった映像作品も鑑賞できます。これらは、平面作品にとどまらず立体や映像など、作品の素材も多様性をもつようになったコレクションの姿を示しています。

ところで、神野さんは、角川武蔵野ミュージアムがタグコレと協力して展覧会を企画した理由のひとつに「コレクターとしての田口さんの姿勢に共感したこと」を挙げています。

「作品はみんなの物、人類の宝であり、いま作品を持っている私たちは、たまたまそれを預かっているだけなのだと。その人類の宝をできるだけ多くの人に楽しんでもらうため、自前の美術館はもたず、いろんな美術館に作品を貸し出したり、学校に出前展示のようなことをやったり。その姿勢に我々は共感したんです」

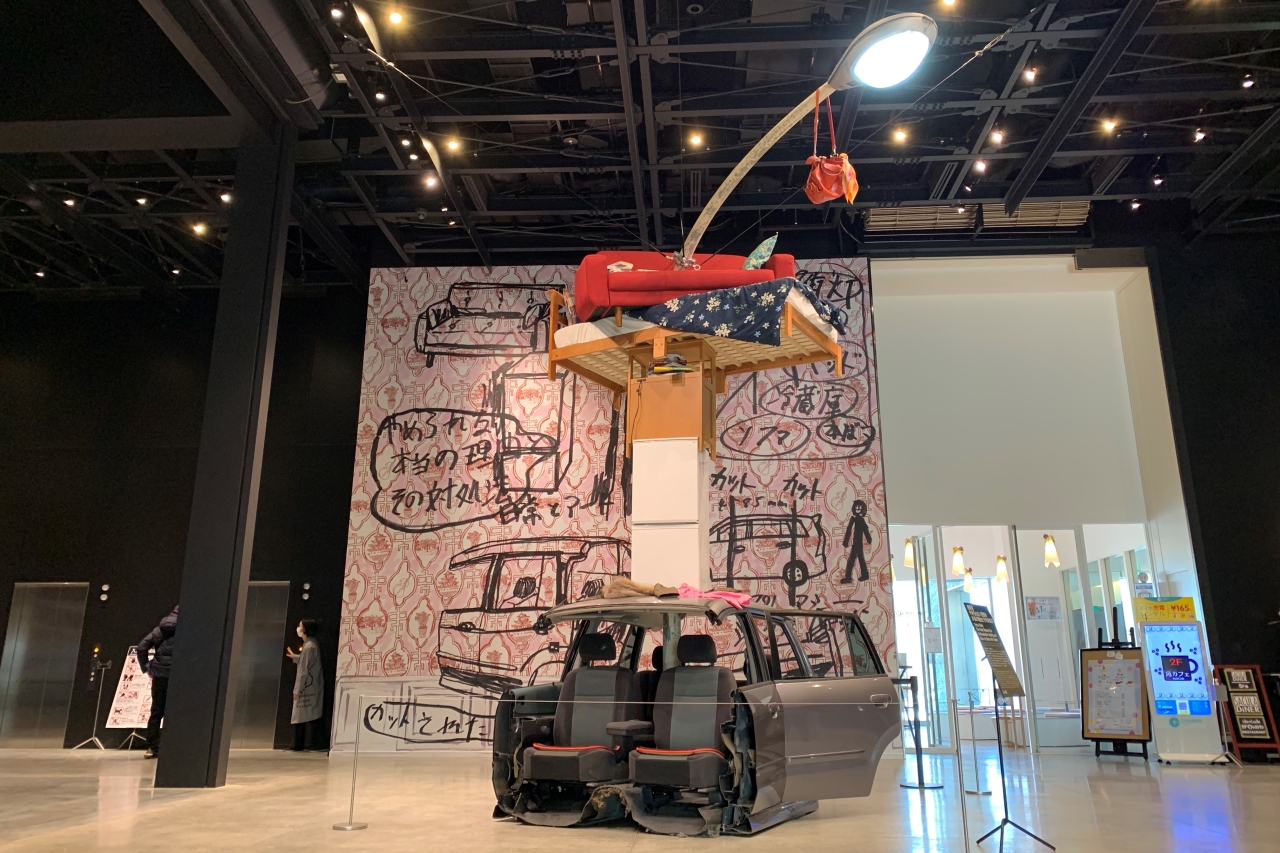

その理念を展開すべく、最後の「Episode5:作品はみんなのもの」に関しては、名和晃平の《PixCell-Deer#51》以外のすべての作品が、メイン会場である1階グランドギャラリーから飛び出し角川武蔵野ミュージアムの各所に展示され、無料で鑑賞できるようになっていました。

30 color prints of photographs of street signs showing missing women that cover the walls of Ciudad Juarez, Mexico from the nineties until today

コレクションにまつわる物語は、作品のもつ文脈に直接は関係がないかもしれませんが、コレクターが作品のどの部分に惹かれたのかを知ることは、作品理解へのアプローチになるでしょう。

本展の最大の特徴である、飾らないエピソードと丁寧な解説が鑑賞者に届く展示では、作品の印象が「意味不明の何か」で終わることはありません。「なるほどね」という共感でも、「そうだろうか?」という疑問でも、鑑賞中に何かしらの視点(判断基準)が得られるはず。または、鑑賞後に「やっぱり現代アートってよくわからなかった」という結論に至ったとしても、そう考える鑑賞者自身の価値観や文化を再確認するきっかけにもなります。そうした作品との対話が、現代アートを楽しむ初めの一歩になるのではないでしょうか。

「タグコレ 現代アートはわからんね」概要

| 期間 | 2023年2月4日(土)~5月7日(日) |

| 会場 | 角川武蔵野ミュージアム1階 グランドギャラリー |

| 会場 | 10:00 〜 18:00(金・土は~21:00) |

| 休館日 | 第 1・3・5 火曜日

※最終入館時間は閉館時間の30分前。 |

| 料金 | 〈オンライン購入〉 一般(大学生以上):1800円/中高生:1300円/保護者同伴の小学生・未就学児:無料(※) 〈当日窓口購入〉 一般(大学生以上):2000円/中高生:1500円/保護者同伴の小学生・未就学児:無料(※)※保護者1名につき小学生2名まで無料となります。 ※詳細は公式HPをご確認ください。 |

| 展覧会公式サイト | https://kadcul.com/tagukore |

※本記事の情報は取材日(2023年2月2日)時点のものです。