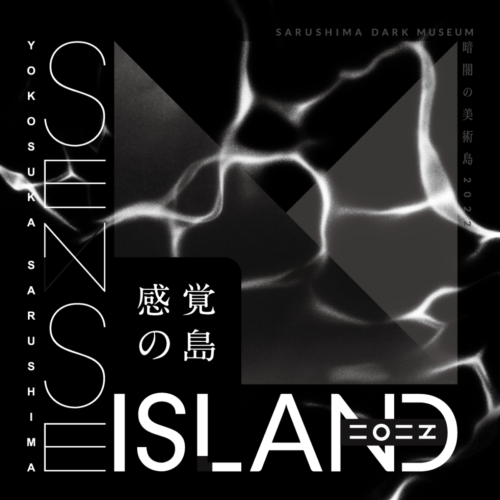

【体験レポ】夜の無人島で、人間本来の感覚を取り戻す芸術祭「Sense Island -感覚の島-暗闇の美術島 2022」

普段は入れない夜の無人島を舞台に、カメラやスマートフォンを封印して五感を研ぎ澄ませながら、暗闇の中に点在するアートを体験する――。芸術祭「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島 2022」(以下、「Sense Island」)が、横須賀沖に浮かぶ「猿島」で2022年11月から2か月にわたり開催されました。

人間本来の感覚を呼び覚ます「Sense Island」

猿島は、神奈川県横須賀市に所在する東京湾最大の自然島です。名前の由来は、鎌倉を目指した日蓮上人が嵐で難破しそうになったとき、白猿が島へ導いたという伝説から。

無人島ですが、歴史上まったく人の気配がなかったわけではなく、縄文時代から古墳時代の土器や人骨が発掘されているほか、幕末から太平洋戦争期にかけては東京湾の首都防衛拠点として要塞が築かれ、軍人たちが出入りしていました。

砲台跡や弾薬庫、レンガ造りのトンネルといった人工物が時間の経過とともに豊かな自然と交わった特異な景観は、アニメ映画『天空の城ラピュタ』のようだとSNSで話題に。現在では、史跡散策やバーベキュー、釣りなどが楽しめるレジャースポットとして親しまれています。

そんな猿島一帯を舞台にしたアートイベント「Sense Island」は、2019年からスタートし、今回で3回目の開催となりました。

インターネット、テクノロジー、時間といった概念から距離をとるため、夜の猿島を訪れた参加者は自らの手でカメラやスマートフォンを封印。五感からの情報とハンドライトをたよりに、暗闇のなか猿島の自然やさまざまな光、音、カタチを発するアートと対峙することで、もともと私たち人間がもっているはずの感覚を取り戻していくことがコンセプトとなっています。

島内に展開する18点のアートは、イベントの総合プロデューサーである齋藤精一さん(パノラマティクス主宰)をはじめとする気鋭のアーティストらがオリジナルで制作したもの。2022年度の「Sense Island」は、暗闇の中で体や思考を動かし、感覚をひらく体験をしてもらおうと「Behave(感覚行動)」をテーマにしたとのことでした。

暗闇は、自然とアートをシームレスに接続する

イベントを取材したのは12月某日。参加者は横須賀中央駅から徒歩15分ほどの距離にある三笠ターミナル(三笠桟橋)に集合しました。三笠ターミナルや移動経路上にあるホテルニューポート横須賀にも「Sense Island」の出品作品が配置されており、作品に誘われるように猿島へ向かうことになります。

17時という夕暮れ時にフェリーが出港。

街灯に照らされた横須賀の街の風景が遠ざかるごとに、大部分が闇に包まれた猿島が近づいてきます。

通常だと日中しか入ることができない猿島の夜の姿は、昼のレジャースポットらしい親しみやすさが失せ、何が出てきてもおかしくない、まるでホラーゲームの舞台といった様相。12月の冷たい風が吹き抜ける甲板を、参加者の無言の高揚感と、ほんの少しの不安が包み込んでいるように感じました。

10分ほどの短い船旅を終えて上陸すると、島内で唯一、人の行き来を感じられる管理棟へ。注意事項を聞き、スマートフォンを封筒に入れて操作できないように封をしてから、アート作品の所在地を記した地図を手に暗闇が広がる島内部へ進んでいきます。

まず参加者が出会ったのは、全長が約90mあるレンガ造りのトンネルで体験する石毛健太さんの《コウモリの会話》。

自らの発した超音波の反射を頼りに現在位置を把握し、暗闇でも他の個体と接触せずに飛翔ができるコウモリの生態から着想を得たもので、参加者はモノローグが流れるスピーカーを持たされ、他の参加者と前後間隔を空けながらトンネルを進みます。暗闇の中で、人はどこまで反射音を聞き分け歩くことができるのかを体験する試みです。

音量自体はそれほど大きくありませんが、複数のスピーカーから発せられる音がトンネル内で反響し、群衆に囲まれているかのように飽和していきます。前後のどのあたりから聞こえてくるか、最初は把握できていたのに、ふと意識をそらすと救急車のサイレンのように距離感が、そして自分の現在位置さえも朧げになる不思議な時間を過ごしました。

このトンネルには、いつ誰が書いたのか不明な「おだやかな孤独」という落書きがあるそうです。人の声はするけど、姿は見えない。誰かがいるのは近くか遠くか、ひょっとすると、ここには自分一人しかいないのかもしれない。過去の誰かが猿島で感じた「おだやかな孤独」が、《コウモリの会話》によって私たちのなかに湧き上がる曖昧な寂しさと時を越えて響き合います。

トンネルを抜けると小さなハンドライトを渡され、少人数のグループにわかれ自由に島内を散策することに。

ハンドライトの光と、地面に設置されたわずかな照明によって視界を確保しながら、少しずつ前へと進んでいく。戦跡を侵食するように覆いかぶさる植生は、日中であれば神秘的と受け止められるでしょうが、夜は畏怖の念が強まります。

島内は起伏が多いので、全神経で集中せざるを得ません。靴の裏の感触から自分の踏みしめている地面は土か木か、木々のざわめきから空間の広さを判断するなど、常にアンテナを張り巡らせる必要があったおかげで、徐々に五感が鋭敏になっていくのを感じました。

「オイモノ鼻」と呼ばれる広場で展開される中山ゆめおさんの《彼らのすみか、私たちのすみか》は、しっかり感覚を研ぎ澄ませているかテストされているようでした。ライトで茂みを照らして目を凝らすと、きらりと光る小動物の両目らしきものと視線が合い緊張感が走りますが、実はそれは、夜行性動物の目に付いているタペタムと呼ばれる反射板を模した、とても小さなインスタレーション。

アーティストが猿島のフィールドワークのなかで実際に出会った生物から着想したもので、気づきづらいけれども無人島に確かに存在する生き物たちとの距離感を意識させます。

なお、本作鑑賞直後に草むらの揺れる音が聞こえて目を向けると、なんとノネズミが姿を見せてくれました。演出のような偶然の出会いがあるのも、自然豊かな無人島を舞台にした「Sense Island」ならではでしょう。

他にも、アーティストのフィールドワークにより猿島や横須賀のコンテクストを落とし込んだ作品は多いです。

猿島の戦跡と植生を多重露光で撮影した川島崇志さんの《暗黙の学習》は、島に漂う不可視の気配を立ち上げようと試みています。また、オウ・シャオハンさんは、昼間に静かだった生命たちが月明かりで徐々に目覚めるような猿島の夜に思いを寄せ、砲台跡に《Life in the Moonlight》を制作。自然博物館に所蔵されているヒトデや鳥などの標本を写した写真を、月明かりに似た淡いスライドプロジェクターの光で投影し、姿を示すことで、過去の存在が月明かりの下で再び息を始めます。

暗闇は、可視と不可視、生と死、人工物であるアートと自然、歴史とリアル、あらゆる境界線を曖昧にする力をもっているのかもしれません。その輪郭を、参加者は生身の感覚でなぞっていきます。

展望台の小屋では、小山泰介さんの《NONAGON PHOTON YOKOSUKA》が永続的に明滅しています。横須賀周辺で撮影した水面を照らす太陽光を複数データ化して映し出した映像作品で、まるで灯台のように真昼の光を夜の島へと投影している構造が美しいですが、その揺らぎの下には、Ryu Ikaさんの《New Era!》が広がっていました。

《New Era!》は横須賀基地とその周辺で撮影したサーモグラフィーの画像をプリントして地面に散りばめた、本イベントでは珍しい色鮮やかなインスタレーションですが、海岸に打ち上げられたかのような様相がもの悲しさをまとっています。実は、アーティストが中国人であったことからID検査で基地への入場を拒否され、一部が本人の撮影でなくなったこともあり未完成の試作の扱いであるという背景がありました。国、アイデンティティ。暗闇の中で、なお浮かび上がってくる境界線が強く印象に残ります。

情報に支配されていた自分に気づく

夜の無人島ではとにかく音が響くため、耳をすませて音を追い、作品を探すという楽しみ方もできました。

時報のように、1秒ごとにリズムを刻みながら点滅を繰り返していたのは、齋藤精一さんの《View Scanner #001》。リズムに合わせて3枚のモニターがランダムに光っているように見えますが、じっと観察すれば法則性に気づけるという、人のもつ視覚的な空間認知能力を再認識するための体験型インスタレーションです。他作品と違い、猿島の文脈にまったく重ならない極めて無機質な作品という意味で、ひときわ異彩を放っていました。

「夜へ漕ぎ出す、夜へ漕ぎ出す」……朗々と紡がれる詩は、森田友希さんの映像作品《裏庭》から聞こえてきたもの。2006年に失踪し、横須賀の海辺や森などを放浪したのち裸同然で帰ってきた当時19歳の兄から聞いたという、記憶の断片のイメージをショートムービー化した作品です。彼もまた、「Sense Island」のコンセプトと同様に、自然に身を置き生物としての感覚を取り戻そうとしていたのだろうか。そんなことを考えさせられます。

近年のアートイベントでは、大掛かりで華やか、いわゆる“映える”作品やエンタメ要素が各メディアで取り上げられ人気を呼ぶ、というパターンが少なくないですが、「Sense Island」に関しては“映え”もエンタメ要素もほぼありませんでした。

プロデューサーの齋藤精一さんは、「Sense Island」を企画する際、イベントの方向性について「ライトアップではなくライトダウンを」という表現を使ったそうです。ライトダウンという言葉の印象とたがわず、島内を一周してみた感想は、誤解を恐れずにいえば「地味」の一言。

しかし、自然や作品との対話、ひいては自分自身との対話を、言葉ではなく感覚で行うことを目的にしているのですから、余計な装飾は必要ないのでしょう。

振り返れば、普段のアート鑑賞で当たり前のように用意されている解説もキャプションも、作品のそばに用意されていませんでした。言葉は作品解釈の一助になりますが、一方で見方を限定する、自由な発想を阻害するノイズとなる可能性も否めません。

情報があふれる現代においては、自身の体験でなく誰かの言葉の中に「正解」を見つけ、理解したような気になってしまいます。時には、自分が何を求めているのかの答えすら、スマートフォンに依存してしまうケースも。「Sense Island」は、いかに自分が情報に支配されているのかを自覚するきっかけとなり得るイベントであり、「きちんと自分と向き合って、本当の自分を知っていこう!」と発破をかけてくれているようでした。

少なくとも、「とりあえず写真を撮っておこう」「映える角度はどこかな」とスマートフォンに手を伸ばす、その条件反射的行動を手放せるという点だけ見ても、現代人が「Sense Island」を体験する価値は十分ではないでしょうか。

筆者も、取材する者の常として、「Sense Island」を事前にリサーチしてしまい、散策中は多かれ少なかれ「訳知り顔」になっていたかもしれません。もし再び「Sense Island」に参加する機会があれば、今後はまっさらな状態で、自分の感覚のみを頼りに作品と向き合ってみたいです。

「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島2022」開催概要

| 開催期間 | 2022年11月12日(土)〜12月25日(日)会期中の金土日曜および祝日(計21日間) |

| 開催時間 | 17:00~21:30 |

| 会場 | 横須賀市猿島 |

| 料金 | 一般 大人(高校生以上)3,700円、小・中学生 1,700円 横須賀市民料金:大人(高校生以上)2,700円、小・中学生 1,200 円 ※その他、詳細は公式サイトでご確認ください。 |

| 「Sense Island」公式サイト | https://senseisland.com |

| アーティスト(50音順) | ・アーティスト 齋藤精一、齋藤帆奈+脇坂崇平、TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH(梅沢英樹、オウ・シャオハン、川島崇志、小山泰介、村田啓、森田友希、山本華、Ryu Ika、金秋雨)、中村公輔+中村寛+原田祐馬 ・タイアップアーティスト |

※本記事の情報は取材日(2022年12月16日)時点のものです。