<開催期間終了>【取材レポ】ゴジラ、キティ、スーパーカブ…未来の国宝ってどんなもの?東博初の公募展「150年後の国宝展」が開催中

東京・上野にある東京国立博物館(以下、東博)は、2022年3月で創立150年を迎えました。

4月よりさまざまな記念事業が開催されてきましたが、現在はクライマックスとして東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~2022年12月11日まで)が開催中。名前の通り、東博が所蔵する全89件の国宝はもちろん、重要文化財も多数出展するという東博の総力を挙げたメモリアルイヤーにふさわしい豪華な内容で、連日大変な人気を集めています。

そんな大型企画とは別に、実はもう一つ、国宝にまつわるユニークな展覧会が開催されているのをご存じでしょうか?

それが「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」。150年後の未来で国宝になっているかもしれない“国宝候補”を紹介する、東博初の公募型展覧会です。

開催は2023年1月29日まで。観覧無料(※)。

※総合⽂化展の観覧券、または開催中の特別展観覧券(観覧当⽇に限る)で入場できます。

未来に残したい“宝物”が集結!「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」

本展は、今から150年後の2172年に伝え残していきたい“ワタシの宝物”=未来の国宝候補を企業や個人から集め、その背景のストーリーとともに展示する、東博150年の歴史で初となる公募型展覧会です。

本展に選出されたものは、今後150年間、東博で目録として大切に保管されるとのこと。

その150年の間に、文化財の在り方は変化していくかもしれません。

現在における文化財ではなく、日々の生活を営む私たち一人ひとりが大切に思うものを未来に託そうとする試みの背景には、「歴史が点ではなく線であることを意識し、私たちの身の回りのものが未来の国宝になるかもしれないという日常と非日常の交差を体験してほしい」という意図がありました。

日本生まれの愛すべき“宝物”たちに、あらためて目を向ける

展示は企業部門と一般部門があり、企業部門については、東博の展示・事業に協力したことのある企業や、東京商工会議所の役員・議員会社を中心に声をかけ、それぞれの事業からこれぞと思った品々を推薦してもらったとのこと。

そのなかから、人々の暮らしを豊かにした衣食住の文化、世界中で人気を博した日本発のエンターテインメント、日本社会の発展を担う最新のインフラ技術など、日本文化に大きな価値や革新をもたらしたものを選出。最終的に31社の国宝候補が展示されることになりました。

会場では各社の主要IP(知的財産)の出展が目立っています。

まず目に入ったのは、「特撮」というジャンルを代表する海外でも人気のキャラクター、「ゴジラ」(東宝株式会社)の迫力ある模型です。

1954年に誕生したゴジラは核の落とし子、畏れの対象として誕生するも、時に人間を守るヒーロー的存在にもなるなど、作品ごとに時代や社会情勢を反映しながら役割を変化させていきました。

国内作品としては12年ぶりとなった、2016年公開の映画『シン・ゴジラ』では、約30回にも及ぶ映画化で使い古された感のあるゴジラのキャラクターを刷新。災害のメタファーのようであり、映画第1作目にあった神秘性をゴジラに戻し、緊張感とリアリティのある描写で、ゴジラに触れたことのなかった若い世代にも強烈なインパクトを残したことは記憶に新しいところ。

今後も「特撮」という撮影手法を含めて、日本を象徴するアイコンとして受け継がれていくであろう、国宝候補になるのも納得の存在です。

模型の横には、第1作の劇中シーンを説明するイメージイラストをまとめたピクトリアルスケッチも展示。貴重な実物であり、表紙には円谷英二特技監督の署名も確認できるので必見です。

日本のKAWAii文化をけん引し、世界に発信してきた「HELLO KITTY(ハローキティ)」(株式会社サンリオ)の姿も。

1974年に誕生したハローキティは、「みんななかよく」というサンリオの企業理念を体現するキャラクター。「キティちゃんは仕事を選ばない」とたびたびネット上で話題に上がるほど、実に多種多様な国内外の企業のコンテンツとコラボレーションし続けています。

近年では国連と協働でSDGsをグローバルに推進する活動も行うなど、今や国境や文化、人種をも越えて親しまれる存在になりました。

表情を伝える口が描かれていないからこそ、見ている人が自由に感情を乗せることができるハローキティ。人々の心に寄り添う存在として、これからも世界中をつないでいくことでしょう。展示されているのは、1975年発売の貴重な第1号ぬいぐるみです。

暮らしに密着した工業製品からは、国宝級のネームバリューがあるベストセラーのオートバイ「スーパーカブC100」(本田技研工業株式会社)が登場。東博の、それも最も歴史の古い表慶館の静寂の中にたたずむ姿には不思議な感動を覚えます。

生産累計1億台以上。熱烈なファンが多く、世界で一番売れたバイクとして知られるスーパーカブの誕生は1958年ですが、展示されているのはまさに始まりの1台、1958年製の初代スーパーカブC100となっています。

燃費がよく、耐久性に優れたスーパーカブは、女性でも扱いやすいサイズや機能的なデザインを徹底的に追求しながら開発されたとのこと。誕生以降、機能の向上を図りながらも一貫して基本デザインを踏襲しており、誰が見てもひと目でそれと分かります。

同社の人間中心のモノづくりの思想から生まれ、「移動」の可能性を拡げたスーパーカブは、150年後もこの姿で走り続けているかもしれません。

個人的に、特に力が入っていると感じたのは 「ポテトチップス のり塩」(株式会社湖池屋)の展示ブースです。

アメリカ発祥といわれるポテトチップスを日本人の味覚に合うように改良・開発を行い、1962年に商品化。1967年に日本で初めて量産化(大衆化)に成功し、国民的スナックとして団らんや娯楽の時間の発展に貢献しました。日本の食文化の様相に大きな影響を与えた、湖池屋を代表する商品です。

展示では、湖池屋のポテトチップスの歴史をジオラマで再現しています。ジオラマ内を走る「ポテト列車」にスマホを設置することで、「ヒーヒーおばあちゃん」や「ポリンキー」たちに見守られながらの楽しいポテトチップスの旅を動画撮影することができますので、ぜひ試してみてください。

きっとこれから広く知られていくであろう国宝候補としては、「1万年コンクリート EIEN」(鹿島建設株式会社)があります。

古代ローマ遺跡などから発掘された古代コンクリートが、「炭素化」することで緻密化・安定化して耐久性が向上したことに着目し、そのプロセスを研究して実用化を図ったものです。現在のコンクリートの寿命は100年ほどですが、EIENの推定寿命は1万年と推定されているのだとか。

この技術で、一般的な構造物はもちろん、海岸沿いなどの過酷な環境に建つ構造物の寿命も著しく延ばすことが期待されています。

さらに同社では、EIENの研究を進めるなかで、植物のように二酸化炭素を吸収し、コンクリート内部に固定することで二酸化炭素排出量をゼロ以下にするという環境配慮型コンクリート「CO2-SUICOM」の開発にも成功しているとのこと。持続可能な社会の実現にも大きく貢献しそうです。

災害大国日本では、毎年のように社会インフラが大きく破壊されているだけでなく、製造から数十年経ち劣化した道路や橋などの補修・耐震化が急がれるなど、インフラ整備の問題は常について回ります。だからこそ、質の高いインフラ整備を可能にするEIENのような画期的な技術は、国の宝となり得ます。

このように企業部門には、人々の暮らしを豊かにしてきた、そしてこれから豊かにしていくであろう候補が顔をそろえていました。

個人の「発見」が共感を呼ぶ

一方、一般部門は「ワタシの宝物、ミライの宝物」というテーマで行った一般公募の応募作品の中から、東博が選んだ全67件を応募者のエピソードとともに写真で紹介。さらに、その中から選考委員が選んだ特別賞の20件についてはすべて選考委員のコメント付き、一部が実物展示となっています。

なお、選考委員には、富田淳さん(東京国立博物館 副館長)、松嶋雅人さん(東京国立博物館 調査研究課長)、山中俊治さん(デザインエンジニア・東京⼤学教授)、ヤマザキマリさん(漫画家・文筆家・画家)、ミッツ・マングローブさん(歌手・タレント)の5名が選ばれました。「残したいという想いがどれだけ強いか」、「その想いにどれだけ多くの人が共感できるか」の2点が審査の基準になったそうです。

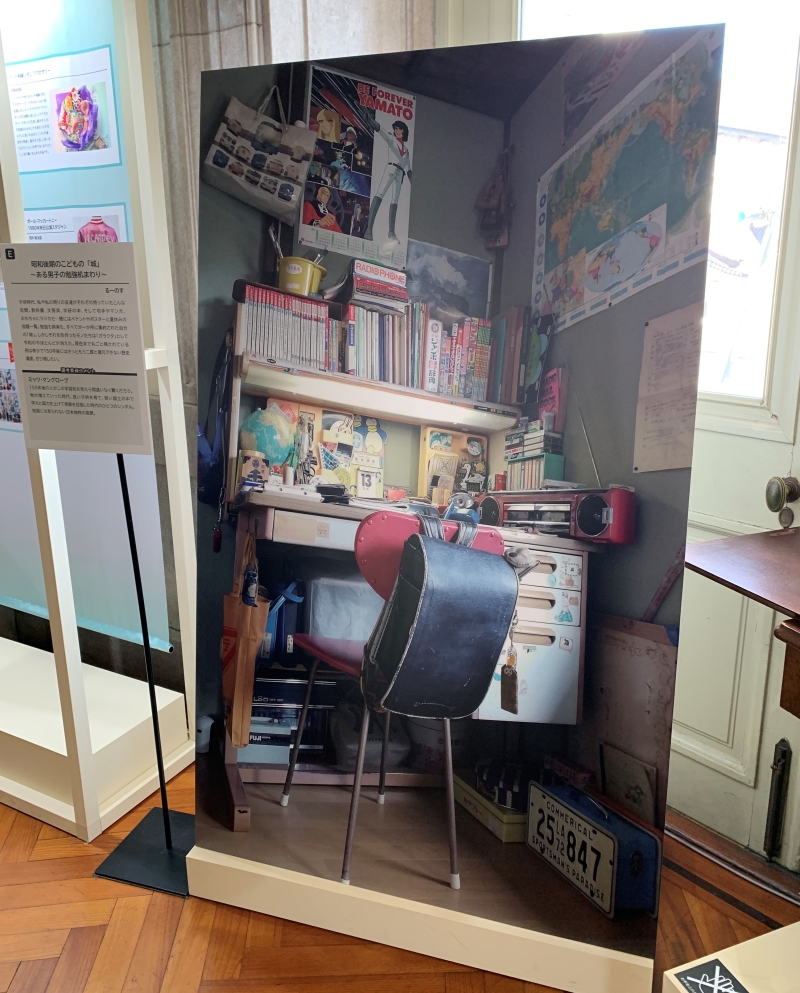

特別賞を受賞した、るーのすさんの「昭和後期のこどもの『城』~ある男子の勉強机まわり~」の着眼点には感心しきり。

応募者は「勉強も娯楽も、すべてが一か所に集約された自分の『城』。しかしそれを形作ったモノたちは『ガラクタ』として令和の今ほとんどが消えた。現在まで丸ごと残されている例は希少で150年後にはきっともう二度と復元できない歴史的遺産」とコメントしていますが、まさに昭和の時代性がギュッと詰め込まれた光景です。学力と国力を上げて発展を目指した時代のひとつのシンボルとして、「歴史的遺産」という表現も決してオーバーではないのでは。

写真に写っているカセットデッキもラジカセも今や過去のものですし、教科書や参考書も、いずれはほとんどが電子書籍に置き換わるでしょう。そもそも「学習机」という存在は、果たして150年後にも残っているのでしょうか?

未来の人々がこの光景と、この光景を国宝候補として残そうとした2022年の私たちに対して何を思うのか。想像がふくらむ、すばらしい作品です。

また、沼田行雄さんが出品した「日本各地で集めた煮干しのコレクション」も興味深いものでした。

応募者が仕事や旅行で訪れた全国各地で取れる、多様な魚介類を加工した煮干しが額にまとめてあります。日本の水産資源の豊かさや伝統的な食文化を実感できるものですが、コメントを読むと応募者には、気候変動や漁業者の減少で不安視されている海産物や食文化の未来を憂い、これらを記録として残したいという想いもあった様子。

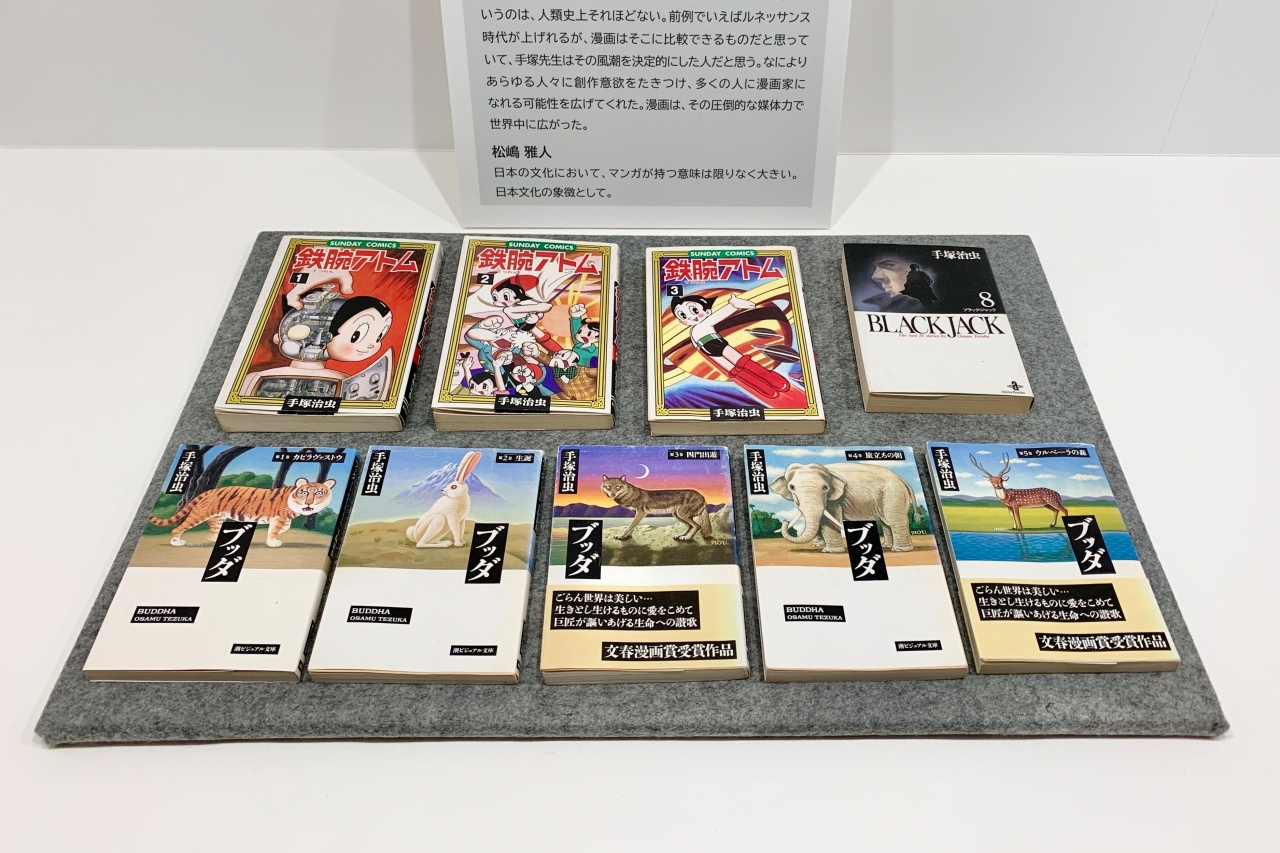

なんでもアリの未来の国宝候補と聞いて、日本が世界に誇るマンガという表現を誰も推薦しないのは嘘だと考えていたので、無事にマンガが、それも手塚治虫作品が応募されていたことにホッとしました。

ファンタジーから社会派まで、幅広いテーマを表現できる媒体としてマンガを世に広めたのが手塚治虫でした。今なお多くのマンガ作品、作者が生まれている中、年月が過ぎるほどにその影響力の大きさを実感させられます。

現在、東博には89件の国宝がありますが、実はそのすべてが江戸時代までに作られた作品であり、明治時代以降の国宝はひとつもないのだといいます。

「一定の古さ」があることが、国宝の一つの重要な選定基準なのかもしれません。つまり、「今年の流行語大賞」のような勢いでは決定できないということですね。

著しい環境の変化や、革新的な技術の登場によって、価値観そのものが短期間で一変することは、歴史の中で往々にして起こってきました。今の私たちが「これだ」と思うモノを国宝候補として選定しても、150年後の価値観ではまったく価値がないと判断されてしまう可能性もあるでしょう。

それでも、一般部門の応募作品のように、いま「これを残すべきだ、なくなってほしくない」というモノを個人個人で「発見」し、その確信を言葉で表現し、多くの人が共感したことを記録として残すことには意味があるはずです。

なぜなら、いま存在している国宝の多くも、そうやって過去の誰かが未来へ残そうと努力した結果、こうして私たちが鑑賞できるようになったのだから……。本展は、そんなことを考える機会となりました。

毎年、国の専門家たちが、重要文化財のうち「世界文化の見地から価値が高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」を国宝として新規に指定しています。

しかし、「国民の宝」というくらいですから、もしかしたら未来では国宝がもっと身近な存在になり、国民の投票で決まったり、本展のように暮らしのなかの発見が受け入れられたりする可能性だってゼロではないはず。音楽や映画も、そのうち国宝の区分が誕生するのかもしれません。

本展は、過去を保存する装置である博物館で開催されながらも、現在と未来に思いを巡らせる展示が広がるという、滅多にない試みの展示となっています。

ぜひ、東博で国宝や文化財の歴史に浸った後は、その延長として本展にも足を運び、現在の暮らしを見つめ、私たちにとっていったい何が大切なものなのかを自分自身に問いかけてみてください。その答えがきっと、150年後の国宝につながっていくはずです。

「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」開催概要

| 会場 | 東京国立博物館 表慶館 |

| 会期 | 2022年11月2日(水)〜2023年1月29日(日) |

| 開館時間 | 9時30分〜17時00分(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝休日の場合は翌平日休館、ただし2023年1月3日(火)は開館)、 2022年12月26日(月)~2023年1月1日(日) |

| 観覧料 | 無料 ※総合⽂化展の観覧券、または開催中の特別展観覧券(観覧当⽇に限る)で入場できます。 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://150ourtreasure.jp/ |

※本記事の情報は掲載日(2022年12月2日)時点のものです。最新の情報は上記公式サイト等でご確認ください。