新宿アート&カルチャーの「今」を集めて発信!「新宿フィールドミュージアム」取材レポート

皆さんは「新宿」という街にどんなイメージをもっているでしょう。

話題の飲食店が多い、商業施設が充実している、オフィス街、歌舞伎町、外国人が多い……。

人によって「これぞ新宿」と感じる要素は異なると思いますが、実は新宿が文化芸術活動の盛んな場所だと知っている方は意外と少ないのではないでしょうか?

今回はアート&カルチャーの街、新宿で実施される多彩なイベントをまとめて発信する取り組み「新宿フィールドミュージアム」についてご紹介します。

新宿駅の駅チカに現れたパフォーマーたち。これはなんのイベント?

2022年10月6日(木)、午前11時過ぎ、天気は雨。先週までの暑さが嘘のようにすっかり秋めいた冷たい空気が届く、JR新宿駅西口の地下通路を歩いていると、雨の憂鬱さを吹き飛ばすような心が弾む音楽が聞こえてきました。

誘われるように足を進めると、西口広場のイベントコーナーにステージができています。そこでは、ハロウィン風の衣装を身にまとった女性がマジックを披露するところでした。

こちらの女性のマジシャンは、TVなどのメディアにもたびたび出演している日本奇術協会所属のぺるさん。アップテンポなメロディーに合わせ、ハロウィンにちなんだグッズを巧みに操って絶え間なく展開されるマジックと、マジックと同じくらい軽妙なトークで客席を盛り上げます。

続いて、同じく日本奇術協会所属のコメディマジシャン・石井裕さんが登場。叩くとつながったり離れたりする不思議なリングを使って、観客を巻き込みながら明治時代から続くという伝統マジックを熟練の技で披露し、拍手喝采!

「無料で見られるマジシャンの公演なのかな?」と思いきや、次のステージは結成20年、日本青少年音楽芸能協会所属のベテランクラウンコンビ「びり&ブッチィー」による、言葉は一切ないのに笑えて心が温まって、時には涙も誘うクラウンショー。

「何かやってるね?」「ピエロだ!」

マジックショーから続くワクワクとした雰囲気に、それまで平日の午前中という時間帯のせいか空席の目立っていた観客席が埋まり、人だかりも広がっていきました。

さらに、歌声喫茶68年の歴史をつないでいる「歌声喫茶ともしび」のメンバーによる懐メロの合唱。ソーシャルディスタンスを守りながら、観客席からも歌声が聞こえてきました。そして、東京交響楽団のメンバーによるブラームス『ハンガリー舞曲第5番』などの弦楽四重奏コンサートと、素晴らしいパフォーマンスが続きます。

老若男女が思わず足を止めて楽しむ、ジャンルを問わない数々のステージ。

これがなんの催しかというと、2022年10月~11月の2か月にわたって新宿区全域で開催される、音楽・美術・演劇・芸能・パフォーマンス・まち歩き・歴史探訪など多彩な文化芸術イベントを集約・発信する取り組み「新宿フィールドミュージアム 文化月間」の、オープニングイベントです。

ステージに登場したのはいずれも、この取り組みの開幕を知らせるとともに、多彩なイベントを取りそろえる取り組み自体の周知を図るパフォーマーとして、「新宿フィールドミュージアム」の関係団体から集まった実力者なのでした。

文化芸術イベントの詳細やスケジュールが一覧に!役立つ「新宿フィールドミュージアム」の取り組み

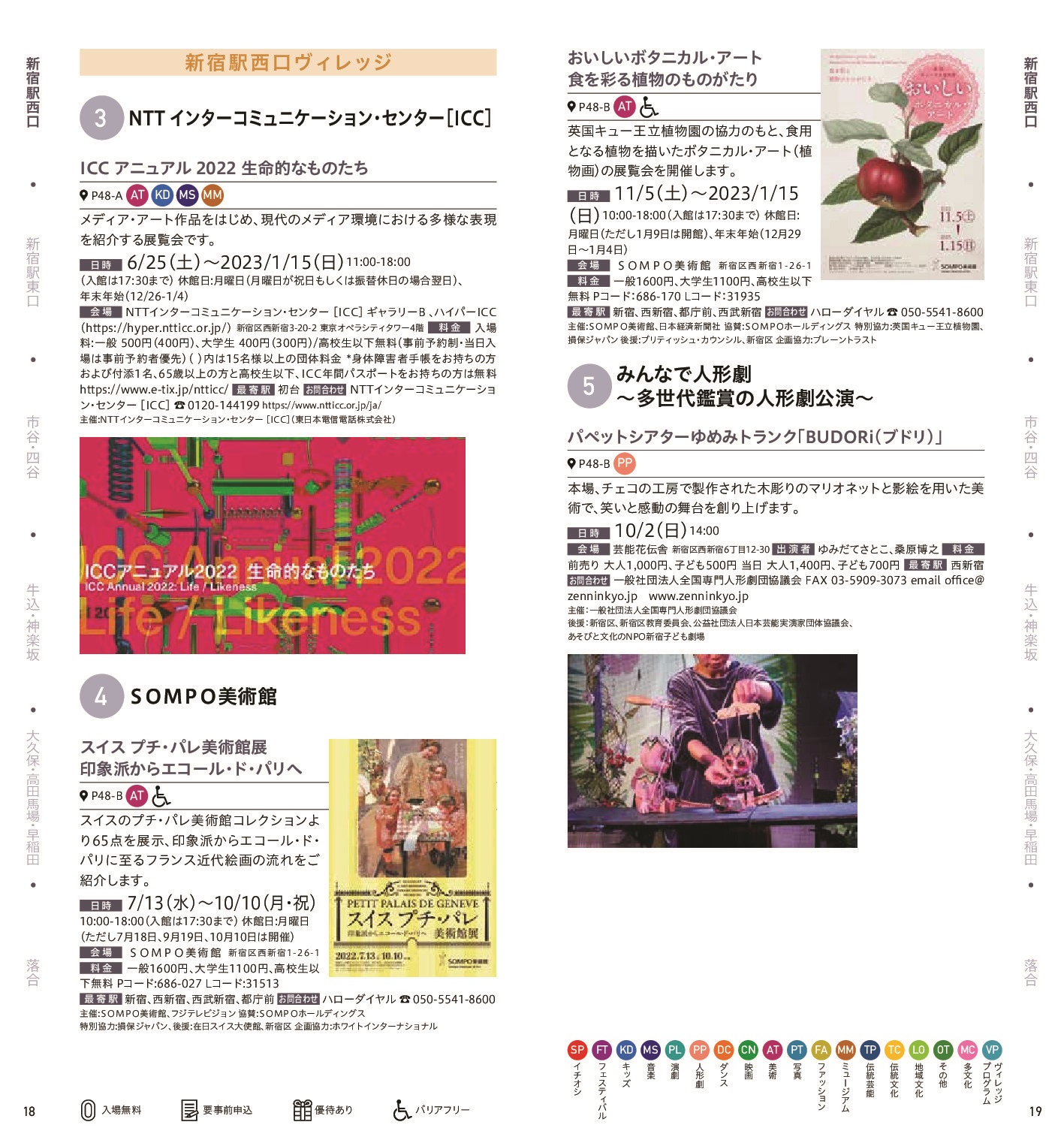

「新宿フィールドミュージアム 文化月間」の情報発信は、画像にあるようなガイドブック(区の関連施設、小田急沿線駅の一部などで配布)や、公式WEBサイトで行われています。

(公式WEBサイトでは、年間を通じて新宿区内でのイベント情報が得られるほか、文化芸術関係の動画も公開されています)

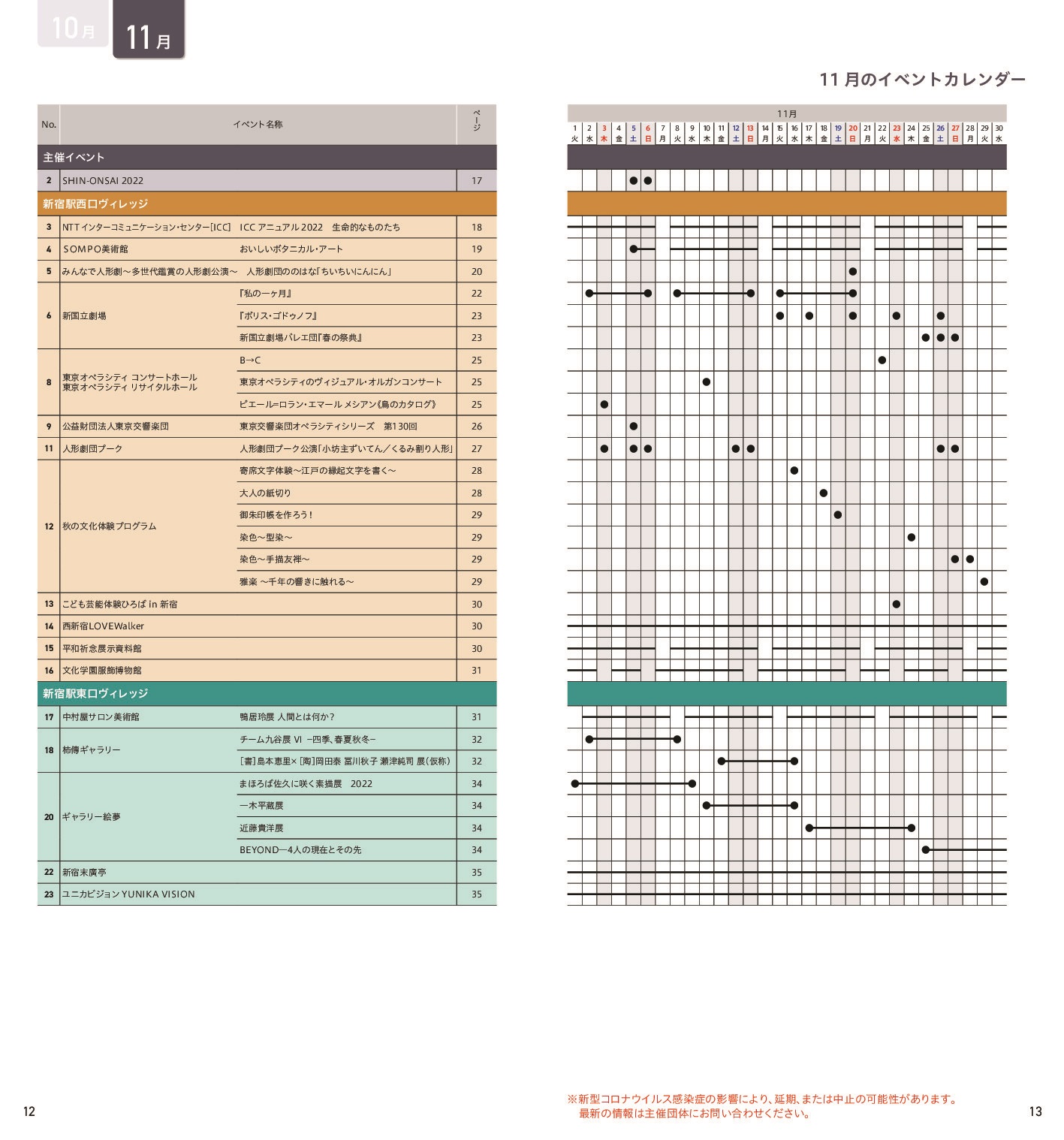

ガイドブックを開いてみると、SOMPO美術館の『スイス プチ・パレ美術館展』(10月10日終了)や新国立劇場のオペラ公演『ボリス・ゴドゥノフ』といった全国から人が集まりそうな企画もあれば、定員20名の『御朱印帳を作ろう!』など地域の交流が広がるワークショップもあり、大小幅広く紹介されています。

日時、会場、料金といったイベントの概要が記載されているだけではなく、イベントスケジュールを一覧で確認できるカレンダーや、それぞれの会場の地図まで付属。新宿のアート&カルチャーのガイドとして、至れり尽くせりな内容となっていました。

日ごろから文化芸術イベントを取材している筆者は、丁寧に作られたガイドブックやWEBサイトに少なからず感動しました。このようなジャンルを横断したイベント情報というのは、まとめている雑誌やWEBサイトが意外と少ないものだからです。

例えば、美術館では自館で開催する展覧会をWEBサイトでまとめたり、周辺で実施されるイベントのチラシを配布したりしていますが、それはやはり限定的なものになりがちです。

情報発信力が低い小規模なイベント情報は、漠然と「新宿」「イベント」などのキーワードでインターネットを検索しても引っ掛からず、終了日まで認知できなかった、なんてこともしばしば。(新宿で時間を潰そうと考えたとき、皆さんもご経験があるのでは?)

「新宿フィールドミュージアム」の参加団体のイベントに限りますが、「今日、新宿に行ったらどんなイベントがやっているのだろう?」の答えが一つのガイドブックやWEBサイトで得られるというのは、参加する側、鑑賞する側にとって非常にメリットが多いですよね。

この便利な取り組みについてもっと知りたい!

ということで、夕方のステージが始まるまでの休憩時間、「新宿フィールドミュージアム協議会」で事務局を務めている公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(以後、芸団協※)の阿部奈々子さんに、活動についてお聞きしました。

※……「芸能が豊かな社会をつくる」ことを信じ、文化芸術の役割や価値がより豊かに位置づく社会の実現に寄与することを目的に活動している組織。

「ついでに行ってみよう!」の気持ちが生まれた―「新宿フィールドミュージアム」担当者インタビュー

――とても便利なガイドブックを作っていただきありがとうございます!

「新宿フィールドミュージアム」はどういった経緯で生まれた取り組みなんですか?

阿部さん:「新宿フィールドミュージアム」は新宿区の事業で、新宿区文化芸術振興基本条例に掲げる「文化芸術創造のまち 新宿」を実現するために、2011年から始まりました。

毎年、秋ごろ(2022年は10月~11月)に新宿区内で開催されるさまざまな分野の文化芸術イベントを集約。「新宿フィールドミュージアムイベント」として統一したイメージの下で情報発信することにより、多くの方々にイベントを知ってもらう機会をつくるとともに、参加を促して、より広範な賑わいを創出することを目的として開催しています。

――事業を主導されているのはどんな方たちですか?

阿部さん:新宿区の事業ですが、主催は新宿区内で文化芸術活動を行っていて、かつ本事業の趣旨に賛同する132の団体(2022年9月時点)で構成された「新宿フィールドミュージアム協議会」です。私の所属する芸団協は新宿区より委託を受けて、協議会の運営事務局を務めています。

――132団体も……! 大所帯ですね。それぞれ拠点も新宿にあるのでしょうか?

阿部さん:新宿区内での定期的な活動実績がある区外の団体や、拠点をもたない団体にもご参加いただいていますが、多くは新宿区に拠点を構えている団体ですね。文化芸術イベントの主催者をはじめ、音楽ホール、美術館等の文化芸術施設、劇団、ギャラリー、学校法人、宿泊施設、町づくり団体、交通事業者など多種多様です。

――2011年の立ち上げ時点で、すでにこのような規模感だったのでしょうか?

阿部さん:立ち上げ当時は30団体ほどの参加で、今よりずっと小規模なものでした。新宿区や事務局からお声がけしたり、参加団体からのご紹介があったりと、少しずつ参加団体が増えてきた経緯があります。

――想いを同じくする方々が集まっていったんですね。「新宿フィールドミュージアム」が始まる以前と以後で、新宿のアート&カルチャーの様子には少なからず変化があったのではないかと思います。実感としてはいかがですか?

阿部さん:期待通り、今まで個々に取り組まれていた各イベントを集約して紹介できるようになり、多様な文化芸術活動の周知の機会が大きく増えました。「近くでやっている別のイベントも面白そうだから、ついでに行ってみようかな」というふうに、人々の参加機会を増やすことに繋がっていると感じています。

また、参加団体側では相互理解と連携が進み、参加団体間での協力関係ができる、新たな取り組みが行われるなどの効果が生まれているのが喜ばしいです。

毎年二つの主催イベント(オープニングイベントと音楽イベント「SHIN-ONSAI」)を実施しているのですが、協議会に設けた企画、事業などの部会での活動を通じて、参加団体が協力して事業に取り組むことができるようになりました。

――「リンクする、新宿アート&カルチャー」というキャッチコピーは、「ついでに」という人々の参加機会だけではなく、団体間の横のつながり(リンク)から生まれた活動も表しているんですね。

阿部さん:そうですね。今回のオープニングイベントに関しては、出演も裏方も含め、参加団体の協力により実に3年ぶりに実施することができました。(2020年と2021年はコロナ禍のため中止)

内容としては、ご覧いただいている昼と夕方のステージイベント、VRオーケストラ体験、ガイドブックや参加団体のイベントのチラシの配布などを行っています。

阿部さん:平日開催となりましたが、昼と夕方の新宿駅の人流を活かして取り組みを知っていただく機会になればと考えています。昼のステージはいずれも参加団体の公募によるものですが、夕方のステージは参加団体間のコラボレーションで生まれた企画なんですよ。

オープニングイベントの司会をつとめている新宿区在住のアーティスト・ヴィヴィアン佐藤さんは、これまでも「新宿フィールドミュージアム」でご活躍いただいたほか、参加団体の有志が企画・制作している動画企画「新宿どこでもミュージアム」の活動でも新宿の魅力発信を続けてくださっています。

新宿を愛するヴィヴィアン佐藤さんが進行をつとめる、

街全体がミュージアムである新宿のリアルを届ける動画企画「新宿どこでもミュージアム」

――今年の「新宿フィールドミュージアム」で注目してほしいポイントやイベントがあれば教えてください。

阿部さん:これは毎年のことですが、まずは、本当に多様なジャンル、内容で数多くのイベントが実施されるというところです。まさに新宿の街全体がミュージアムであるということが、ガイドブックやWEBサイトからもお分かりいただけるかと思います。

もう一つの主催イベントである、音楽イベント「SHIN-ONSAI」も3年ぶりに有観客で開催されます。

阿部さん:昨年度の「SHIN-ONSAI」は、チケット完売の状態でありながら、コロナ禍の影響により直前でリアル開催を取りやめ無料ライブ配信で実施することになりました。出演者にとっては無観客となり、音楽フェスとしては寂しい状況になりましたが、ライブ配信によって全国から新宿にリアルタイムでアクセスできるという機会にもなり、ご好評をいただきました。

今年はようやく、会場でライブをお楽しみいただけます!

阿部さん:実力派アーティスト20組を迎えて、新宿区立新宿文化センターで11月5日(土)と6日(日)の2日間にわたって開催します。チケット販売も好調で、心待ちにされている方が多くいらっしゃるようです。

また、「SHIN-ONSAI」に先駆けて、11月3日(木)に新宿BLAZEで「ZEN-ONSAI」も開催しますので、そちらもぜひチェックしていただければ。

その他、区内各地で行われる参加団体のイベントについてもガイドブックやWEBサイトでご紹介していますので、情報を元にお出掛けいただきたいですね。

――今後の展望はあるのでしょうか?

阿部さん:まず、コロナ禍において、実施されるイベント数が大きく減っていることは実際としてあり、ガイドブックやWEBサイトの掲載情報も減少しています。この点についてはこれからの回復に期待したいところです。

また、協議会への参加団体数がより増え、ご提供できる情報の内容や分量がより充実していくこと。そして、参加団体間の相互理解が進みネットワークが拡がることで、いろいろなコラボレーションが生まれていくことによって、区内の文化芸術活動がより充実し、新宿の街としての魅力が高まっていくことが大きな目標であると考えています。

区民の皆様や国内外から仕事や観光で訪れる多くの方々が新宿の魅力に触れていただけるよう、情報の収集と提供という基本的な作業をデジタル技術も活用しながら一層着実に積み重ねていきたいですね。

――貴重なお話をありがとうございました! 最後にメッセージがあればお願いします。

阿部さん:新宿の街の魅力は実に多彩多様です。その幅の広さと奥行きの深さは他の追従を許しません。まさに日本を代表する、いや、世界に冠たる文化都市です!

そんな新宿の魅力に、ぜひ「新宿フィールドミュージアム」を通して触れていただければ幸いです。

オープニングイベントのフィナーレは、圧巻のライブペインティング&舞踏のパフォーマンス!

インタビュー後、会場では吉澤舞子さん(画家、ボディーペインター)、点滅さん(舞踏家)、由佳さん(舞踏家)、丸茂睦さん(アコーディオン)による1時間のライブペインティングと前衛的舞踏のパフォーマンスが始まり、オープニングイベントのフィナーレを飾りました。

舞台背景として用いられたのは、岩絵具で描かれた吉澤さんの大作《乱反射の器》です。暖かな光が溢れる水面から現れた無数の手が支える器。その器を伝って降りてきた新しい水が、さらに水面の一部になる。優しさや希望の気配にあふれた本作は、「感情の循環」や「水の循環」をテーマにしているそうです。

その循環の先に、被写体となった点滅さんと由佳さんの体がありました。絵の印象はそのまま、「手を羽や龍に見立てて自由になっていくようなイメージ」でペインティングを行っていったと話す吉澤さん。出会って5~6年になるというお二人に、それまでの思い出、そしてこれからのお二人が作っていくたくさんの表情を思い浮かべて、プレゼントするような気持ちで描いたとのことです。

エモーショナルなアコーディオンの音色の中、龍の鱗や鳥の翼を授かった二人は、動きだしたり力尽きたりを繰り返しながら生命として完成していきます。時に自由を謳歌し、時に苦悩し、激しく静かに、二人の関係を繊細に紡ぎあげていきました。

ストーリー性を感じる舞踏でしたが、実は完全即興だったというから驚くばかり!

アコーディオンの丸茂さんも、ライブペインティングと舞踏に合わせてDJのように曲をチョイスしていたそう。それぞれのアーティスト性が存分に発揮された素晴らしいコラボレーションでした。

阿部さんのインタビューにあったように、このステージは「新宿フィールドミュージアム」参加団体のこれまでの交流や協力があって実現した企画。

《乱反射の器》を見たヴィヴィアン佐藤さんからは「新宿の西口には昔、大きな池があって、浄水場もでき、さらにその跡地が高層ビルになった。実は水が豊富な新宿という場所と、この絵がとても呼応している」とすてきなコメントもありました。

新宿のアート&カルチャーの多様性を紹介しながら、フィナーレに新宿という街そのものとリンクしている、「新宿フィールドミュージアム」だからこそできたステージを用意する。まさにオープニングイベントにふさわしいプログラムだったのではないでしょうか。

【イベント協力:特定非営利活動法人 サウンドクリエイター、公益財団法人佐藤国際文化育英財団 佐藤美術館、特定非営利活動法人 日本アコーディオン協会】

実は23区内で最も数が多いというライブハウスをはじめ、劇場や映画館、美術館、演芸場、能楽堂など文化芸術が集まる場が多い新宿区。こうした文化芸術資源を活用しての”アート&カルチャーの発信拠点、新宿”のさらなるパワーアップが期待されます。

新宿を「おしゃれな飲食店がある街」「ショッピングを楽しむ街」としか思ってない方がいればとてももったいないこと。コロナ禍で減少していたイベントが徐々に戻ってきている今、ぜひ「新宿フィールドミュージアム」のガイドブック片手に、これまで知らなかった新宿の魅力に触れてみてはいかがでしょう。

「新宿フィールドミュージアム 文化月間」概要

| 開催期間 | 2022年10月1日(土)~11月30日(水) |

| 開催場所 | 新宿区内各所 |

| 主催 | 新宿フィールドミュージアム協議会 |

| 公式WEBサイト | https://www.sfm-shinjuku.jp/ |

| お問い合わせ先(事務局) | 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協]実演芸術振興部 〒160-8374 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2F TEL 03-5909-3060 (平日11:00~18:00) |

※詳しい情報は上記公式WEBサイトにてご確認ください。