<開催期間終了>【会場レポート】5000万年後の地球を支配するのはどんな生物?「アフターマン展~未来生物図鑑~」

2022年3月26日から7月10日まで、長崎県にある長崎市恐竜博物館では、5000万年後の地球を支配する生物たちを紹介する特別企画展「アフターマン展〜未来生物図鑑〜」を開催しています。

※7月16日からは静岡県・静岡市清水文化会館マリナートで開催。

同館の学習指導員である青木みらのさんが本展の見どころを案内してくれましたので、会場の様子とともにレポートします。

■「アフターマン展〜未来生物図鑑〜」PV

空想図鑑『アフターマン』の世界を忠実に再現!

企画展のタイトルにもある『アフターマン』とは、1981年に出版された“空想図鑑”。5000万年後、人類が滅んだ未来の地球を闊歩する生物たちの姿を、まるで実際に見たかのような緻密さで解説しています。

空想図鑑といっても、完全な妄想の産物ではありません。同書に登場するのは、進化学や生態学の基本原理を土台とした、科学的根拠のある類推によって導き出されたリアリティあふれる生物たち。

どれほど奇抜なビジュアルの生物も、生育環境の変化を踏まえつつ、生命誕生から35億年にもわたって続いてきた「進化の法則」が積み重ねられているため、読者に理解と納得を与える良質な科学解説書でもあります。

未知なるものへの知的好奇心をくすぐる同書は歴史的名著と評する声もあり、のちに児童書版が発売。NHKの歌番組 『みんなのうた』では歌とアニメの題材に選ばれ、子どもたちからも高い人気を得ました。

著者はスコットランドの地質学者、古生物学者、サイエンス・ライターであるドゥーガル・ディクソン氏。現在生きている(あるいは過去に生きていた)生物から進化した架空の生物を取り扱った一連の著作で広く知られています。

2004年にNHKで放送され、大人も子どもも夢中にさせた科学エンタテインメント番組『オドロキ!これが未来の生き物だ』およびそれに基づいた書籍『フューチャー・イズ・ワイルド』の原作者と聞けばピンと来る方も多いのではないでしょうか。

■本展にあてたドゥーガル・ディクソン氏のメッセージ動画

現在開催中の企画展はそのディクソン氏本人が監修したもので、『アフターマン』で描かれた約100種類もの未来生物たちの姿や生活を忠実に再現・紹介している展覧会です。

等身大ロボットがお出迎え!会場はまるで動物園

会場に一歩踏み入れると、まずは「グロース」の等身大ロボットが登場! 鳴き声を上げながら首や尻尾を振って来場者を出迎えます。

鳴き声も雰囲気もヤギに似ているなと感じましたが、先祖はヤギと同じウシ科の動物・アンテロープ。ツノが非常に特徴的です。こんな変なツノをした生き物、見たことがありません。

オスは仲間同士の争いでツノをぶつけ合い優劣を競うとのことで、てっきり左の鋭いピラミッド型のツノをもつほうがオスかと思いきや、実はそちらはメス。オスは右の仮面のような平たい板状のツノをつけているほうなのです。

その平らなツノをどうやってぶつけ合うのか? なぜこんな形に進化したのか? 早速興味を引かれ、『アフターマン』の世界にしっかり引き込まれていきました。

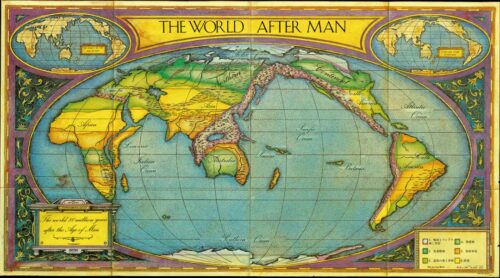

ディクソン氏が予測した5000万年後の世界地図です。

展示解説によれば、5000万年後の地球の気候や環境は今とさほど変わりないとしつつ、大陸の移動によってアフリカ・ユーラシア・北アメリカ・オーストラリアがひとつの超大陸に。南アメリカ大陸は孤立した大陸になっているそうです。(日本列島がなくなっているのがショック……!)

そんな地球の姿と生物たちを、会場では「温帯の森林と草原」「針葉樹林」「極地とツンドラ」「砂漠」「熱帯草原」「熱帯林」「島と島大陸」と7つの生息地域に分けて紹介しています。

生物の紹介方法は、等身大ロボットやフィギュア、パネルだけではなく、絵をレイヤーで分けて立体的に見せる巨大シャドーボックス、空間に映像が浮かび上がる霧のスクリーンなどさまざま。多彩な表現で未来生物を体験することができます。

青木さんは会場演出について、「生物の鳴き声が響き渡っていますが、生息地域をエリアごとに仕切っているので、声の主の正体は仕切りを越えるまで分かりません。好奇心でドキドキしながら、冒険するような感覚で楽しんでもらえるかと思います」と話しました。

注目の未来生物をご紹介!

青木さんがぜひ注目してほしいという4種類の未来生物について紹介してくれました。

未来生物①「ヴォーテックス」

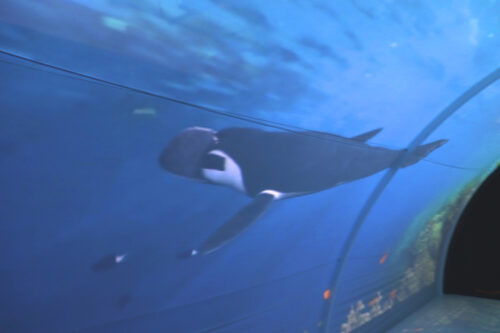

「まず、未来の地球で最大の生物であるヴォーテックス。雄大に泳ぐ姿を水中トンネルに等身大で映していますので、ぜひその迫力を体験していただきたいです」と話す青木さん。

「極地とツンドラ」のうち、生物の宝庫である南極海に生息する「ヴォーテックス」はクジラによく似た体型をしていますが、先祖はペンギンというから驚きです。体長はなんと12m以上! まさかペンギンがそれほど大きくなるなんて……。なお、5000万年後にもなるとすでにクジラは絶滅している模様です。

クジラと同じようにプランクトンが主食ですが、くちばしがプランクトンをすくい取れるようにふるいの形に発達しているのが面白いです。

あの2本の足でよちよち歩くかわいいペンギンが、なぜクジラのような身体に進化したのだろうと不思議ですよね?

生物は生息する環境や食物が同じとき、もともとの系統に関わらず身体的特徴が似通った姿に進化する現象「収斂進化」が起こるケースがあるそうです。(例えば哺乳類のイルカと魚類のサメの姿が似ているように)

また、「自然は空白を嫌う」という言葉にあるように、ある生物が絶滅して生態系の中で占めていた役割(生態的地位)が空白になると、すぐにその役割を別の生物が担うといいます。クジラが絶滅したあと、空いたクジラの席に収斂進化したペンギンがスルリと収まったのでしょう。「生物の世界ってうまくバランスがとれているんだな」と感心しました。

「ヴォーテックス」の展示はまるで水族館にいるような気分になれました。そのスケールからか、子どもたちからも大人気なのだとか。

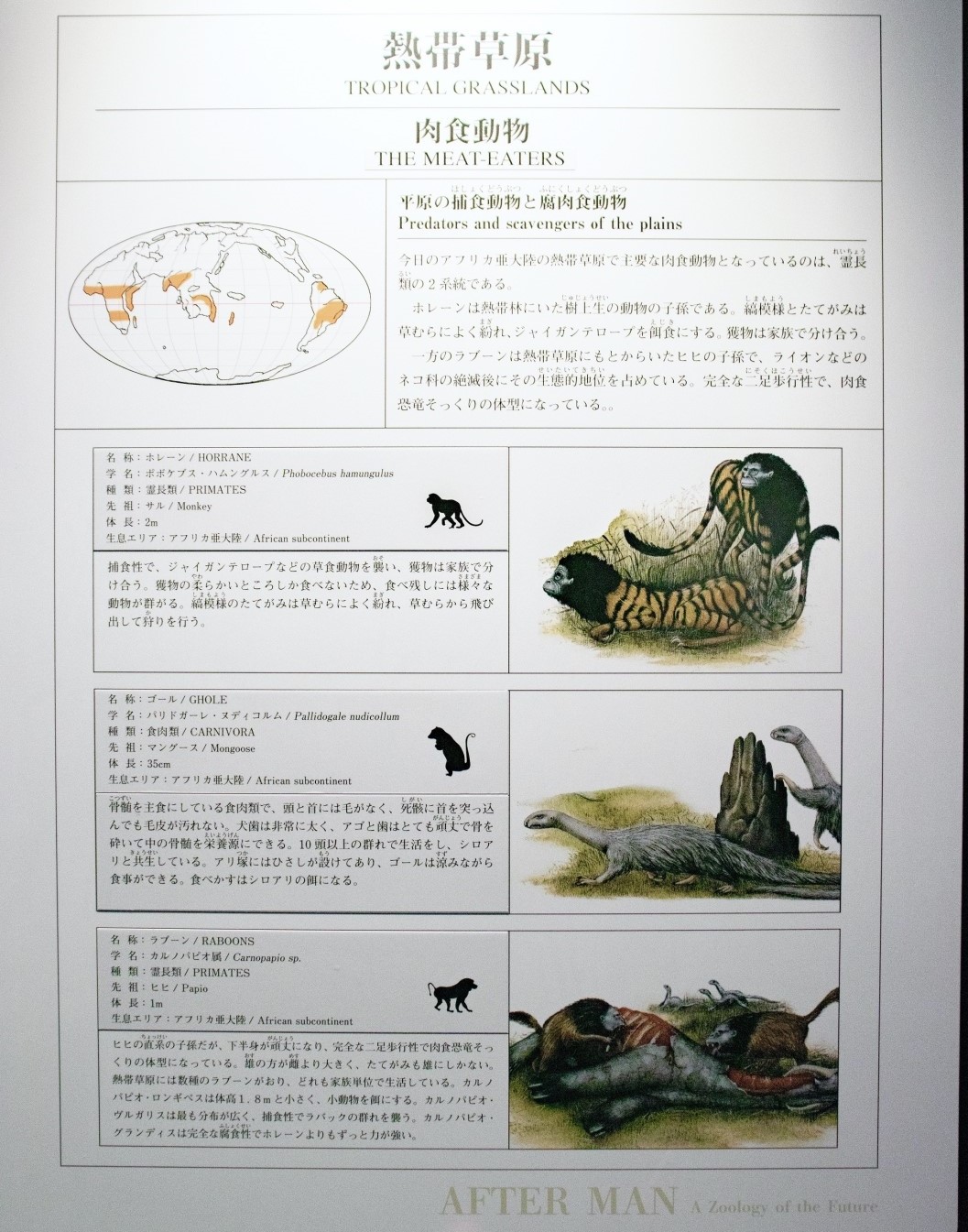

未来生物②「ホレーン」

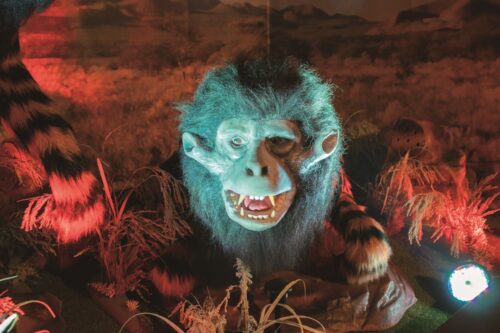

次に青木さんがピックアップしたのは「ホレーン」。樹上棲の猿を先祖にもつ生物ですが、体長が2mあるうえにトラと合体したような身体が不気味で、等身大ロボットは迫力満点です。

「お子さんたちからするとちょっと怖いみたいで、遠巻きに観察する子が多いです」と笑う青木さん。「確かに怖いかもしれませんが、ぜひ近くに寄って、猿の骨格でサバンナのハンターになった彼らの生態を霊長類の皆様にぜひ一見していただきたいです」

「熱帯草原」の中でも最大の草原がアフリカ亜大陸にあり、そこに生息する「ホレーン」は、ライオンやチーターに代わり草食動物を捕食するハンターです。トラのような黄色と黒の身体の縞模様は草むらでは見つかりにくいため、獲物を待ち伏せてその鋭い鉤爪で狩りをするとか。獲物の柔らかい部分しか食べないそうで、この豪快な外見でちょっとグルメっぽいのが面白いです。

未来生物③「デザート・リーパー」

「砂漠」に住む「デザート・リーパー」は、ラクダが絶滅したあとその生態的地位についた大型動物です。

ラクダのコブように尾に脂肪を蓄えることができ、3か月程度なら何も食べずに生きられるという燃費のいい生物。また、脂肪を蓄えているときは後ろ脚だけで敏捷に跳ね、狩りをしなくても100km以上の移動が可能とのこと。先祖はトビネズミ(もしくはスナネズミ)で、体長は3mほど。

見どころについて、青木さんは「栄養を蓄えた時期はかわいいのに対し、消費しきったときの姿は、そこまでして砂漠に適応せざるを得なくなった自然界の厳しさを感じることができます」と話します。脂肪を蓄えているバージョンと、痩せているバージョンの2種類の等身大フィギュアが展示されていますので、その変貌ぶりをぜひ見比べてみてください。

ちなみに、足元をよく見ると「デザート・シャーク」という小さなプヨプヨした生き物がいて、これが密かな人気者なのだとか。こちらも忘れずにチェックです。

未来生物④「ナイト・ストーカー」

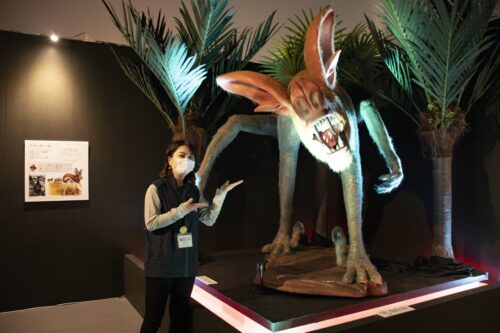

「島と島大陸」に分類される生息地域のうち、太平洋に新たに発生したバタヴィア列島(火山列島)には、真っ先にコウモリ類が定着。天敵がいないことからその多くが空中生活を捨てる形に進化し、地上のほとんどの生態的地位を占めるようになったとか。(記事の上のほうで登場した「フローアー」もその一種です)

その中で体長1.5mと、最も大きく凶暴な生物がこの「ナイト・ストーカー」という捕食性コウモリ。ビジュアルは完全にモンスターです……!

コウモリの翼から発達した前肢で歩き、木をつかんだりひっかけたりしていた後肢は前に突き出て、手のような働きをするそう。超音波の反響を頼りに獲物を探すので、耳と鼻葉が発達した一方で、目はなくなっている様子。

夜になると甲高い音を上げながら森の中を徘徊し、哺乳類でも爬虫類でもお構いなしに鋭い牙と鉤爪で狩りをするとか。あまりに怖すぎます……。

青木さんは「ナイト・ストーカー」の展示が特にお気に入りとのこと。

「暗めの会場と植栽も相まってとてもリアルな展示になっています。人間がいたら脅威として排除されかねないその凶暴さは、人間のいない世界を象徴する未来生物だともいえるので注目です」と魅力を語ります。「展示物には触れられませんが、腕や足の皮膚の有機的な質感と産毛がとてもリアルなので、ぜひ細部まで堪能していただければ」

「ナイト・ストーカー」は霧スクリーンでも立体的に動きが表現されています。ちなみに、企画展はすべて撮影可能なので、お気に入りの未来生物と2ショットも撮れますよ。

未来生物を紹介していただいたあと、青木さんは本展の魅力を「逆説的ですが、未来生物を見たあと、現在の生き物に新鮮さを感じられること。新たな視点を与えてくれること」だと話しました。

確かにその通りで、最初は未来生物に対して「化け物だ」「なにこれ!」と未知との遭遇をアトラクションのように楽しんでいましたが、未来でも「進化の法則」が例外なく適用されているのだと理解できると、不思議と現在の生物にもどんどん興味がわいてきたのです。

現在の見慣れた生物たちもきっと、過去から見たらワクワクするような驚異の進化を遂げてきたはず。そんなことは誰でも知っていることだろうけれど、それでもあらためて確かめずにはいられなくなる。そして、今度は自分が未来の生物を予想してみたくなる。『アフターマン』の世界にはそう思わせる力がありました。

「アフターマン展」を、環境問題を考えるきっかけに

現在では、環境に適応するよりも環境を自分たちに都合よく作り変える人類によって恐ろしいスピードで生態系が破壊されていますが、やがて人類は資源の枯渇から絶滅の道へ。人類という支配者がいなくなり、空白状態になった多種多様な生息環境で、生き残ったわずかな生物が急速に数を増やし、新たな種を誕生させていった先にあるのが『アフターマン』の世界です。

馬や牛といった、人類が改良し、慈しみ、大切に飼いならした生物が人類とともに絶滅する一方で、人類にとって有害な存在だったウサギやネズミなどの子孫が、環境破壊にも負けず、人類が絶滅して生じた空白が刺激となって繁栄し、地上を支配することになる。1981年に『アフターマン』で予想されていた皮肉な未来は、近年深刻化している環境問題についてさまざまな示唆に富んでいる気がします。

「環境問題」というキーワードは、実は本展の開催の経緯にも関わっているといいます。

青木さんは「 “人類が絶滅した5000万年後”をテーマにすることにより、あくまでも想像上の一要因でしかありませんが、『なぜ人類は絶滅したのか』という切り口で、一つの環境問題への興味、考察のきっかけになればいいと思いました」と本展にかける想いを語りました。

「“Life finds a way.”(生命は必ず道を見つける)というフレーズは恐竜ファンなら知っている言葉だと思いますが、これはアフターマン展を見ても同様に感じることができます。恐竜の時代を含めると約3億2000万年分の生物の歩み、これは長崎市恐竜博物館でしか見られないものです。そして、博物館から一歩外に出ると多くの野鳥が生息し、九州最古級の岩石からなる地形でできた野母崎の大自然が広がっています。会期は残りわずかとなりましたが、環境問題への行動が個人にも問われる時代において、新たな視点を与えてくれる『アフターマン展』にぜひお越しください」

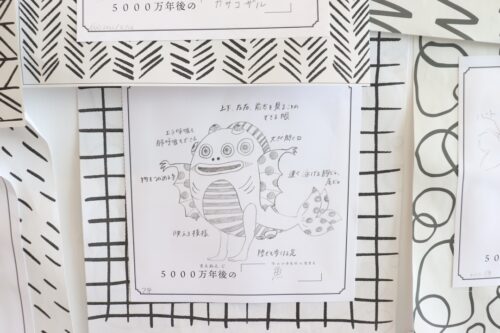

なお、本展では「人類滅亡後の生物コンテスト」というイベントが開催中。実在している生物の未来の姿を描いて応募すると、入選者にはアフターマングッズがもらえるというもので、なんとディクソン氏本人が審査してくれます。

すでに応募は締め切られていますが、7月1日(金)に同館館内と公式Twitter(@afterman2021)で審査結果が発表されますので、興味のある方はぜひご覧ください。

長崎市恐竜博物館特別企画展 NBC創立70周年記念「アフターマン展〜未来生物図鑑〜」開催概要

| 会期 | 2022年3月26日(土)~7月10日(日)※7月16日(土)からは静岡県・静岡市清水文化会館マリナートで開催予定。 |

| 会場 | 長崎市恐竜博物館 企画展示室 |

| 開場時間 | 9:00~17:00 (最終入場は16:30まで) |

| 休場日 | 月曜日 |

| 観覧料(当日券) | 一般(高校生以上)900円、小中学生 700円、小人 500円

※ 3歳未満の幼児は無料 |

| 主催 | 「アフターマン展」実行委員会(長崎市恐竜博物館、NBC長崎放送、PizzaWorks) |

| お問い合わせ | NBC長崎放送事業部 TEL:095-820-1022 (平日10:00~16:00) 長崎市恐竜博物館 TEL:095-898-8000 (9:00~17:00) |

| 展覧会公式サイト | https://after-man.com/ |

※詳しい情報は上記サイトにてご確認ください。