<開催期間終了>【会場レポート】金沢で最先端の甲冑の在り方を見る。「甲冑の解剖術 ―意匠とエンジニアリングの美学」

戦の防具であると同時に、武士の誇りと力の象徴として展開した「甲冑」。その魅力を若手クリエイターたちが現代的にアップデートして発信する展覧会「甲冑の解剖術 ―意匠とエンジニアリングの美学」が金沢21世紀美術館で開催中です。会期は2022年5月3日~7月10日まで。

工芸の粋を結集させた甲冑が現代によみがえる

大陸からもたらされた甲冑は、鎌倉時代以降に日本独自の様式の発展を遂げました。特に安土桃山から江戸時代にかけて用いられた甲冑「当世具足」においては、高い防御性や機動性といったエンジニアリングの進化とともに、武士の誉と力を象徴的に示すべく多様化したデザインのレベルが頂点を迎えます。金工、漆、染色、組紐など、当時の工芸技法の粋を集めて生まれた個性的な意匠や色彩の美しさは、海外でも高く評価されています。

本展は「歴史と現代の対話」というテーマのもと、日本工芸における各種標本の集大成「百工比照」に代表される加賀藩前田家の歴史をもつ金沢の地で、甲冑(当世具足)という文化資産の魅力を現代につなげるため企画されたもの。

開催の背景について、企画者である長谷川祐子館長は、「これほど美しい甲冑を、歴史博物館で、暗い照明とケースごしに何か怖いもののように見せる従来の展示方法は、もったいないなと感じていました。私たちの生活からかけ離れていた甲冑というものを、どのようにすれば遠い歴史の向こうにある一つの資料ではなく、感情や等身大のリアリティ、身体性をもって現代の方にお伝えできるのかを考えました」と話します。

等身大の甲冑と対話する

若い世代にも「歴史と現代の対話」を体験してもらうため、甲冑との仲介役にはサウンド、映像、インスタレーションなど多様なメディアで作品を制作する国際的アーティスト、ナイル・ケティング氏をはじめとする、最先端で活躍中の若手クリエイターたちが選ばれました。

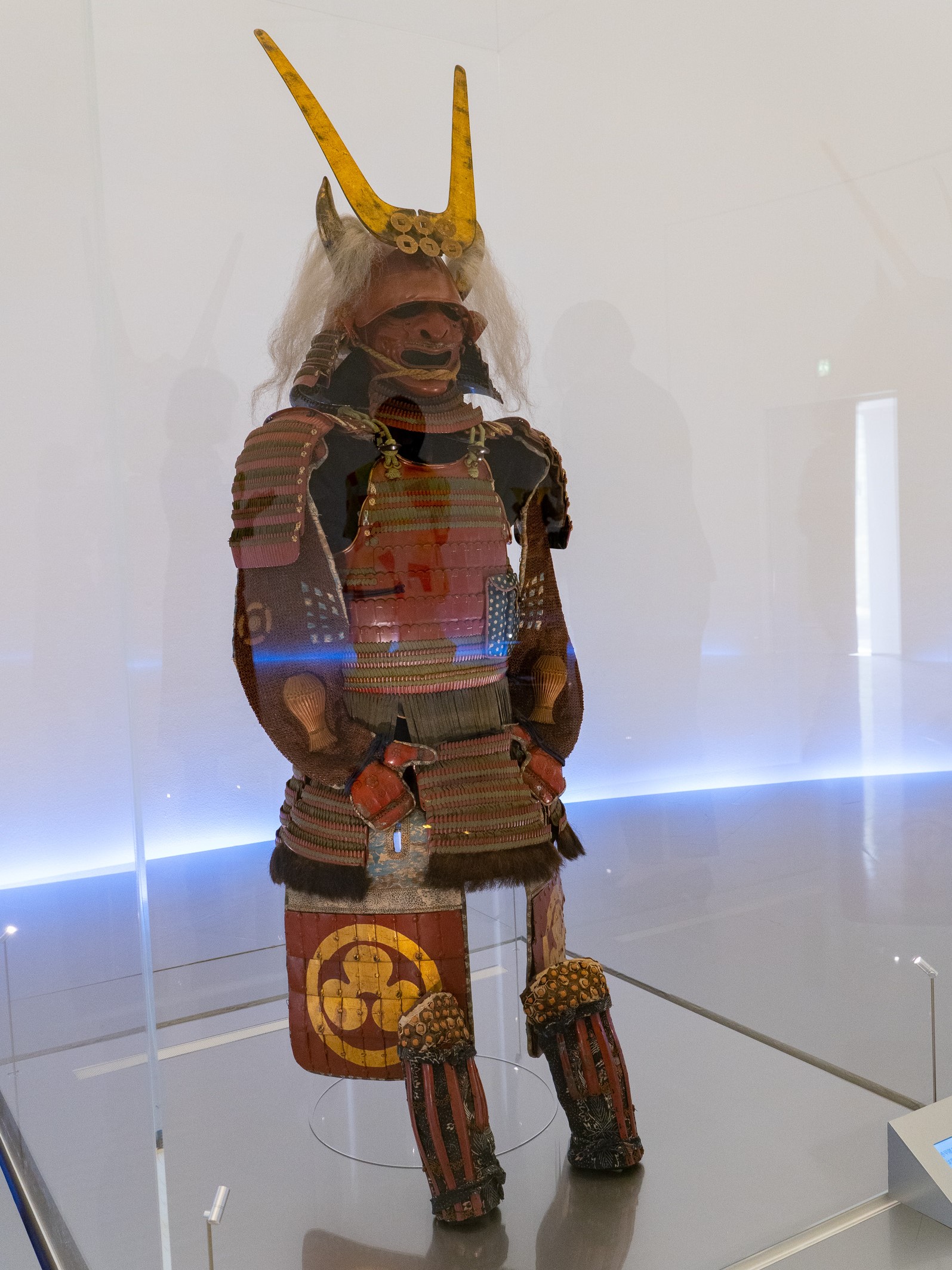

ナイル・ケティング氏は会場の空間デザインを全面的に手掛けています。会場は2部屋にわたり、まず円形の展示室14では、石川県立歴史博物館や井伊美術館、大阪城天守閣から厳選された多様な6領の甲冑を紹介。

淡いブルーライトが照らす空間で、甲冑は円陣を組むように配され、まるで武将たちの合議に足を踏み入れたような緊張感が漂います。

鑑賞していて気づくのは、甲冑と鑑賞者の目線が同じ高さで交差すること。

通常、歴史の博物館などでは、甲冑は50 cmほどの台座の上に置かれることが多いそうですが、このように床に着座させることで、等身大の存在感を堪能できるように。従来の展示方法では鑑賞に難のあることが多かった兜の後部などのディティールも360度から楽しめます。

真田昌幸所用と伝わる、いわゆる「赤備え」の実践的な甲冑である《朱塗胸腰取伊予札胴具足》は、天衝と六連銭の前立と、水牛の脇立に白の唐頭が添うという兜の装いが豪勢。威厳を感じさせますが、視線を落とせば左腹部にかわいらしいポケットを発見! ここに薬などのちょっとした小物を入れていたそうで、見た目の良さだけでなく実用性も考えられていたことが伝わりました。等身大のリアリティの解像度が上がります。

ひときわ目を引くのは、肋骨や乳首、へそといった身体の表象を直接的に形取った奇抜な《紅糸威力仁王胴具足》。前田利家の家臣であった村井長頼のものと伝わる一品で、金に輝く裸体というのは現代の感性ではやや滑稽にも見えます。しかし、金工にしても漆にしても、当代の高度な技術が生かされているため大変美しく、細部まで見どころがつまっています。

会場の床には砂庭を思わせる小さなインスタレーションを設置。ナイル・ケティング氏は、甲冑の家紋やシンボルを空間に反映するにあたり、禅庭や枯山水からインスピレーションを得たといいます。小さな球体が自動で砂の上を動き、波紋のような多様なパターンを半永続的に描き続けています。

絶えず変化する様子は、時代ごとにアップデートされてきた甲冑の積み重ねた歴史と響き合い、また、あたかも会場に控える武将たちが陣地を取り合うかのように球体を操作しているよう。そんな印象を受けました。

現代の甲冑「スニーカー」との共演

続く展示室6は明るく、神秘的だった展示室14とは雰囲気がガラリと変化します。

7領の甲冑と4点の兜のそばに、和歌や茶道といった当時の武士の教養を示す小道具や、甲冑を着る前に化粧を施していた武将もいたという記録をヒントにナイル・ケティング氏がデザインしたスキンケアキットなどを配置。

武士の精神世界・ライフスタイルを浮かび上がらせることで、甲冑をただの歴史的な鑑賞物ではなく、手の届く、実際に身にまとうものとして出会わせる、現代的なコンセプトストアのような空間となっています。

このように生活感を出されると、「甲冑って服なんだな」「お飾りではなく、この甲冑を実際に着ていた人がいたんだ」という当たり前の事実がリアリティをもって届きます。

掛け軸のフォーマットを使ったディスプレイで広告を流したり、現代的なマテリアルで作った茶碗にタピオカを思わせる物体やストローを置いたり、和歌をチャット風に演出したり。いま生きている私たちのカルチャーと滑らかに接続するための、ナイル・ケティング氏によるユニークな発想が光ります。

また、本展では現代を生き抜くための甲冑として「スニーカー」に着目しています。

甲冑とスニーカー、一言ではその類似性がピンと来ないかもしれません。

長谷川館長によれば、スニーカーは「いかにアスリートたちが機能的に素早く動けるか」というエンジニアリングを絶えず追求するものであると同時に、それを履くマイケル・ジョーダンやセレブと呼ばれる人々を象徴するアトリビュート(属性)であり、憧れとともに見られている存在。

つまり、武士個人の美学を詰め込んだ甲冑と同じく、極めて個人に属しているものであるということです。

自分自身の個性を際立たせるスニーカーは、自らを鼓舞するものであり、現代を生き延びる・サヴァイブするための心の鎧・装着具である。そんな長谷川館長の見立てた物語にマッチする作品として、スタイリスト・アーティストの三田真一氏によるSFを彷彿させる甲冑《連続の断片》が会場の中央に展示されています。

制作に使用された素材はすべてスニーカーから取られたもの。靴紐でスニーカーのさまざまなパーツを、伝統的な甲冑と同じようにつなぎ合わせています。同じ型、同じ色のスニーカーが使われているそうで、連続性の美しさにうっとり。

甲冑と聞くと「男性的」とか「力強さ」といったキーワードが浮かびますが、本作は長い髪、くびれた腰などが女性的なフォルムで、全体的にユニセックスな雰囲気。甲冑をまとい、威厳を示そうとするのは性別にあり方を左右されない現代性を象徴するような作品だと感じました。

その《連続の断片》の前に寝かされた《錆朱塗碁石頭胴具足》は、「甲冑の解剖術」という展覧会名にちなみ、すべてのパーツを特別に平置きで展示したもの。井伊家の武将・川手主水が実際に戦に使用したと伝わる甲冑で、ほかの甲冑に比べるとくたびれて痛々しく、兜には刀傷も残っています。一人の武将の生き様を示す甲冑を、未来から来た甲冑が敬意を持って見下ろしているという物語を表わしています。

ファッションブランド「HATRA」と次世代のフットウェアブランド「MAGARIMONO」が本展のためにコラボレーションして誕生した《AURA》シリーズは、デジタルメイド・スニーカーの3連作。甲冑のレイヤー構造や、甲冑の内側にある鎖帷子の文様などをモチーフにしているそうで、3Dプリンターならではの自由な造形が面白いです。

一方、Perfumeのライブ演出を手がけたことでも有名なクリエイティブ集団「ライゾマティクス」は、肉眼では観察不可能な甲冑の内面をフォーカス。伊達政宗の甲冑のレプリカをCTスキャニングしたデータを用いて、甲冑の断面や内部構造を視覚的に表現した5分ほどの映像作品《Displayed Kacchu》を制作・展示しています。

映像で甲冑の内部を旅していると、表面と違い、美しく作ろうとする意図がないはずの断面・内部構造が、意外なほどの複雑さと芸術性をもっていることに驚くはず。それは、固い甲冑に守られた中身(人)の繊細さや戦に赴く葛藤と結びつけることもできそうです。

会場には、スタイリッシュでおしゃれな甲冑がある一方で、兎の耳や蝶、ドクロなどのモチーフを前面に押し出した、思わず二度見してしまうような変わった兜もあって非常に目立ちます。

長谷川館長によれば、兎は「前進する、後退しない」、蝶は「ひらひらと次にどこに行くか予想がつかない、見つかりにくい」という願掛けの意味があったのではないかということ。ドクロは縁起の悪いものですが、敵を威圧する効果を狙ったのでしょうか。

武士は戦功を収めたときに、どういった戦い方をしたかが審判され、結果としてもらえる褒美が違っていたとか。

甲冑や兜からは、敵に狙われるリスクをとっても戦功のために目立たなければならなかった切実な事情がうかがえる一方で、命がけの戦で武士たちが何を最も重視していたのか、パーソナリティのようなものが伝わってくるのが興味深いです。

生命を重んじるか、闘争心を高めるか、相手の戦意を削ぐか。それとも、ただ「かっこいい」を目指すか。

甲冑は機能的に戦うためのエンジニアリングが結集し、かつその時代の最先端の技術や工芸が用いられたために、現代の価格に換算すると高いもので何千万円もするというのですから、まさに勝負服。自分自身の代名詞となるような存在だからこそ、それぞれが美学や趣向を過剰なまでに詰め込んだものが多いのでしょう。

機能性とはかけ離れた意匠に、現代人のファッションとの接点も見出せます。

自身を鼓舞し、現代を生き抜くための甲冑=勝負服や勝負アイテムを、私たち誰もが一つくらいは持っているはず。本展の展示を鑑賞し終えるころには、甲冑を身にまとっていた武士たちの視点で甲冑を味わえるようになっている、そんな展覧会でした。

甲冑を現代アートやファッションと接続し、歴史との対話を試みる意欲的な企画展「甲冑の解剖術 ―意匠とエンジニアリングの美学」の開催は7月10日まで。

重苦しくお堅い印象のある甲冑ですが、クリエイターたちの言語を通せば意外と話しやすいことに気づくかも? ぜひ会場に足を運んで、現代に再提示された甲冑の魅力に触れてみてください。

※本展は「令和4年度日本博主催・共催型プロジェクト」です※

■日本博とは

日本博のプログラムは、文化庁、日本芸術文化振興会、関係府省庁、全国の文化施設、地方自治体、民間企業・団体等の総力を結集し、日本の美を体感する美術展・舞台芸術公演、芸術祭などを、年間を通じ、全国各地で展開していきます。

(出典:独立行政法人 日本芸術文化振興会 日本博事務局 日本博ホームページ)

https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/

「甲冑の解剖術 ―意匠とエンジニアリングの美学」開催概要

| 会期 | 2022年5月3日(火・祝)–7月10日(日) |

| 会場 | 金沢21世紀美術館 展示室6、14(石川県金沢市広坂1-2-1) |

| 開場時間 | 10:00~18:00(金・土曜日は~20:00まで)※観覧券販売は閉場30分前まで。 |

| 休場日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 一般 750円 / 65歳以上 600円 / 大学生 520円 / 小中高生 260円

※日時指定WEBチケットの販売あり |

| 主催 | 金沢21世紀美術館[公益財団法人金沢芸術創造財団]、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁 |

| お問い合わせ | 076-220-2800 |

| 美術館公式サイト | https://www.kanazawa21.jp/ |

| 展覧会特設WEBサイト | https://www.kanazawa21.jp/kacchu/ |

※詳しい情報は上記サイトにてご確認ください。